|

標語口號三十年:發展是最大的民意

“上山下山問漁樵,要知民意聽民謠。”

其實,要知民意,除了聽民謠,還可以看看那些寫在墻壁上的口號、掛在顯眼處的標語。

改革開放30年,中國式標語口號隨之演進。

30年,發展是硬道理,發展也是最大的民意。30年標語口號,生動、樸素、直觀,記錄著中國社會對發展的強烈愿望和要求,反映著中國社會發展觀的變化與前行。

普通人的命運是社會進步的風向標,老百姓的發展觀標注著一個時代發展的質感和溫度。改革開放之所以成功,就在于堅持人民創造歷史,尊重群眾首創精神。那些充滿智慧創造的流行語,不斷影響推動著決策,那些真誠代表人民利益的政策,因此植根鄉野、深入人心。

深圳:“時間就是金錢,效率就是生命”

一句口號與一座城市

1984年10月1日,億萬中國人透過電視屏幕,在天安門廣場慶祝新中國誕生35周年的游行隊伍中,看到一輛反映深圳蛇口工業區建設成就的彩車,彩車上的醒目標語就是:“時間就是金錢,效率就是生命”。

說起深圳,人們就會想起那句著名的口號:“時間就是金錢,效率就是生命”。

“時間就是金錢,效率就是生命”,它是上世紀80年代的一桿“風向標”,是中國人第一次伸出手指去觸摸市場經濟后得出的最直接的感受。

“時間就是金錢,效率就是生命”,深圳今天仍然把它作為自己的城市口號,在與時俱進中,增加了新的內涵。

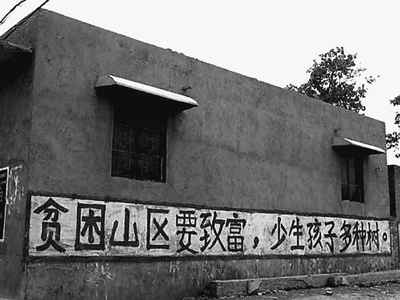

安徽金寨縣:要想富,少生孩子多種樹

“要想富,少生孩子多種樹”,是在我們金寨首創而后流行全國的農村標語,如今大多數人恐怕已經記不清這條標語存在了多少年,但在金寨,我們知道這句標語給我們留下了多大的財富。

觀點:時代“熱詞”折射發展觀演進

嘉賓:

陳柏峰 華中科技大學中國鄉村治理研究中心研究員

張小勁 中國人民大學國際關系學院教授

尤陳俊 中南財經政法大學法律文化研究院副研究員

中國式標語口號與30年社會發展有怎樣的聯系?標語口號變遷帶給我們哪些思考?

“一定時期流行的標語口號,往往以通俗易懂的語言,表達著上至廟堂、下至田野的某些聲音。”尤陳俊說,“30年的流行的標語口號,也反映著新時期老百姓對社會發展的各種看法。”

陳柏峰認為,標語口號最終能流傳并產生影響,一個重要原因就在于,它反映了基層干部群眾的智慧和意愿與國家政策的統一,反映了實踐—理論—實踐的認識過程。

尤陳俊說,從今天的眼光來看,“造導彈不如賣茶葉蛋”、“為人民幣服務”等流行語的出現有其偏頗,但它的一度流行,卻真實地記錄著市場經濟體制建立之初,一部分群眾對于某些社會現象的困惑。對這些流行語的反思和討論,特別是社會實踐的不斷前進,推動著另外一些積極向上、符合社會主義價值觀的新流行語的誕生。從“造導彈不如賣茶葉蛋”到“知識改變命運”,從“為人民幣服務”到“我參與、我奉獻、我快樂”,生動地表明,中國社會的發展觀本身也經歷了一個曲折的發展過程。

責編:林芳斌

|