“用最少的錢做最大的事”

羅源縣地處東南沿海,有著巨大的風能資源。從2000年開始,張力的新能源研究有了具體的方向,那就是風電。他耗時四年,消化吸收了大型風機的技術,將它小型化、簡單化,并采用微電腦技術,開發出“低成本微電腦控制中小型風力發電并網系統”。

利用該系統建成的中小型風電站的成本只有大型風力發電項目的四分之一,造價與小水電站相當;控制程序寫在微電腦芯片上,可實現對風力發電機的自動控制。為了證明這個項目的實用性,并吸引投資商,張力在羅源灣可門口山坡上租了一塊一平方公里的荒地,建立一個小型并網風力發電系統樣板工程——東灤風力發電站,安裝了3臺自己設計制造的5000瓦風力發電機試驗樣機。

他還自己做了一個風力發電宣傳網站來募集研究資金。“由于在開發風力發電過程中沒有資金來源,所以,很多事情都是自己動手做,想出最廉價的方案。用最少的錢做最大的事。”張力笑著說。東灤風力發電站十多萬元的工程資金就是他通過互聯網向熱愛環保事業的人士募集而來的。

然而,現實并不如他想象。“我找過許多投資者,他們有的是自己找上門的,但他們了解之后就退縮了。技術復雜、難點多。他們非要看到發電機發電并從電力公司賣到錢,證明有利可圖,方愿意投資。”張力略感壓抑地說。

“尋找真正低碳經濟的出路”

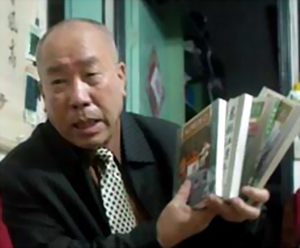

兩年過去了,張力的發明依然沒有一家企業愿意投資。為了打破這種近乎沉寂的狀態,張力一邊申請國家專利,參加“6·18”海峽項目成果交易會等各種展覽會,推介自己的發明,一邊向省總工會、省發改委等部門申請研究經費,不斷地對項目進行改進。

2006年,張力的“低成本微電腦控制中小型風力發電并網系統”不僅獲得國家專利,還獲得當年“6·18”海峽項目成果交易會金獎、福州市職工“6·18”創新成果一等獎。張力本人也被評為“福州市十佳知識型職工標兵”、“福州市職工發明家”。

“榮譽不是最重要的,我最希望看到的是我的發明成果能夠獲得投資轉化為生產力,為節能環保作出一點貢獻。”張力說,語氣里帶著理想主義者特有的嚴肅。

2007年,張力又開始研究“潮汐能”和“無人值守水電站”。

“其實這幾個項目的原理都是一樣的,只是能源轉化的形式不同。”在他看來,開發新能源是“真正的低碳經濟的出路”。

2008年,張力的新項目“羅源灣可門口潮流發電站”獲得“6·18”職工工業設計創意大賽銀獎。

2009年,他的“低成本原生態微電腦控制無人值守水電站”又獲得第十八屆全國發明展覽會銀獎及“6·18”海峽項目成果交易會銀獎。

“我相信自己的發明成果一定能夠轉化為現實的節能減排力量。”張力執著地說。在他的心中蘊藏著無限的力量,這是一株種子即將頂破土地、嶄露新芽的力量,讓人不容置疑。

|

責任編輯:陳楠 |