近些時,圍繞“彭宇案后遺癥”,老人摔倒攙不攙竟成了需要重新認(rèn)識的課題。回觀這一討論,從人們的焦灼可以看出,“想攙而不敢攙”的糾結(jié),已經(jīng)超出了單個人用道德所能調(diào)節(jié)的范圍。原來,主要靠自律賴以實現(xiàn)的道德,離不開社會文化的支撐;而這種文化心理的形成,背后必然有政治、經(jīng)濟(jì)、法律、國民教育等諸多因素直接或間接地發(fā)揮作用。道德教化固然必不可少,但道德的問題卻絕非以道德的手段能夠單獨解決——在這樣一個相互影響的系統(tǒng)中,任何一個關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)的缺失都可能造成整體崩潰;而其中,公權(quán)力的作用對于整體治理和個體心理的影響尤為重要。

那么,公權(quán)力如何在治理中發(fā)揮作用?從某一角度而言,必須從公權(quán)力自身的規(guī)范入手,必須從制度的設(shè)計和制度的執(zhí)行著力,必須以制度來解除人人“自保”之憂,必須用制度來建立道德所不能解決的利益損益平衡。如此,方可使“他律”與“自律”共同發(fā)揮作用,為社會生態(tài)的良性循環(huán)提供必要的氛圍。

且回到“以鄰為壑”的本源舉例。流貫省境的岷江、沱江之所以形成污染,根本原因還在對自利損人的行為約束太軟。這種積惡行為的疊加,就可以使下游水質(zhì)一段比一段劣化;近年治理雖見成效,但辦法尚不徹底。近見報道,今年9月起,已在這兩條江河流域試行跨界斷面水質(zhì)超標(biāo)扣繳制度,出境入境水質(zhì)嚴(yán)格比對,扣繳款項用于獎優(yōu)和補(bǔ)償下游治污。這一例子,便可見出公權(quán)力在制度上的作用。對“以鄰為壑”實行剛性制約,對于地方主事者,除了道德層面外,還將產(chǎn)生系列“倒逼”:財政壓力、輿論壓力、治理能力、發(fā)展理念、政界口碑……隨之,內(nèi)部體制機(jī)制的改革、層級管理的優(yōu)化等等就會增加動力;而官聲和民風(fēng)的相互作用,也將大大提升社會的環(huán)保意識,促進(jìn)良好道德風(fēng)尚的生成。

|

|

責(zé)任編輯:金婷 |

- 2011-09-27安順市“公民道德宣傳日”活動豐富多彩

- 2011-09-27文明道德之花競相開放——加強(qiáng)思想道德建設(shè)和精神文明創(chuàng)建工作綜述

- 2011-09-26石獅市:“公民道德宣傳日”倡導(dǎo)經(jīng)營戶誠信經(jīng)營

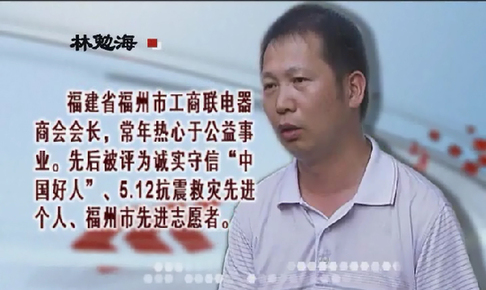

- 2011-09-26[四川] 誠實守信道德模范提名獎獲得者載譽(yù)歸來

- 2011-09-26[河南] 三門峽陜縣開展公民道德宣傳日演出活動