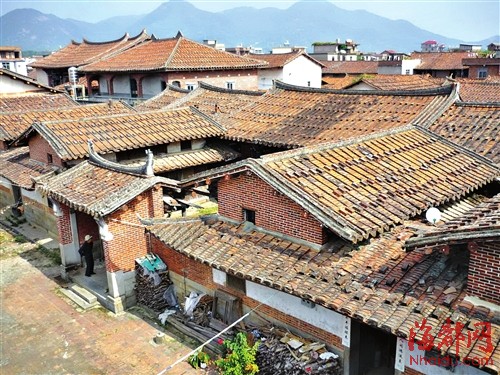

龔氏華僑厝為“九間廂”結構

東南網(wǎng)11月12日訊(海峽都市報見習記者 林智 文/圖)莆田是福建著名的僑鄉(xiāng),在城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)園頭村,幾座由莆田籍南洋華僑建起的大厝,已有近百年的歷史,仍保存完好。莆田市外事僑務辦公室僑政科工作人員昨日表示,目前并未詳細統(tǒng)計華僑自建住宅,僅對華僑捐建的一些公建設施有過記錄。華亭鎮(zhèn)是華僑聚集地之一,像這樣保存完好的百年華僑厝值得后人好好保護。

龔氏華僑厝一進的院子,木刻橫批及旁邊的彩瓷均為當初建設時所配

五間廂、九間廂雕梁畫棟

園頭村老街旁,有一座略帶古風的大厝。82歲的屋主蔡老先生昨日告訴記者,這是他妻子黃氏家族的宅子,建于1929年,是村內三座華僑厝之一。

記者看到,房屋為木石結構,在大宅內雕梁之上金色鳳頭栩栩如生,梁下的石礎雕刻著石榴和牡丹。在“一進”庭院內,中軸線上坐落著主屋,以“五間廂”形式構成,包括主廳和兩側4間廂房。

蔡老先生說,黃氏華僑厝在村內只算中等,最大的是龔氏華僑厝,有“九間廂”,“除了廂房數(shù)多外,還多了兩翼的偏房”。

記者看到,黃氏老宅內有不少從南洋帶回來的時鐘等留存物,但老宅保留了中國古典建筑的風貌,并沒有完全沿襲南洋建筑的風格。

如今在馬來西亞的黃氏家族部分后裔

南洋歷風霜回鄉(xiāng)建大厝

據(jù)蔡老先生介紹,建房的是他的岳父,當年由于生活貧苦,家中兄弟幾人便決定下南洋討生活。

蔡老先生說,每一座華僑厝建成基本經(jīng)過了10年左右的時間,“在南洋賺了錢,就回來建房子,錢不夠,能建一點是一點”。至今,華僑厝仍保持著當年的原工原料,后人并未做過多的變動。

據(jù)介紹,當年黃氏兄弟叔侄四五人一起下南洋,到了如今的馬來西亞。開始靠種菜維生,后來有了點小錢就開始種橡膠。之后又開了修車行,從修腳踏車開始,到后來發(fā)展成汽車修理行。經(jīng)過5代人的艱辛努力,如今已變成在當?shù)匾?guī)模較大的汽車經(jīng)銷公司。而歷經(jīng)近百年變遷,如今在馬來西亞的黃氏家族也已發(fā)展到500人左右。

黃氏華僑厝的石礎雕工精美

后人籌資要保護老宅

當年蓋房的不易,更使后人倍感珍惜。“當時用于建房屋的主料‘一條石’,都是靠50個工人用一天的時間肩挑進村,光給工人吃的飯就把幾個大米倉清空了”。

據(jù)龔氏華僑厝的龔老先生介紹,當年園頭村下南洋的,主要是村內的龔、黃、陳三大家族,如今家族之間互有通婚、血脈相連,更想好好保護這份歷史的遺存。據(jù)介紹,當?shù)佚徥霞易鍥Q定修葺老宅,目前已籌集十幾萬元,但要真正恢復老宅當年的榮光還是捉襟見肘。

|

|

責任編輯:李琰之 |