村路 2014-10-09 08:53:04 來源:東南網(wǎng) 我來說兩句 |

在陶澳自然村看診后,潮水已退,林朝明只能沿著長長的石頭“路”走回濂澳。 陶澳村許多村民都自發(fā)幫助修路。 林朝明來到陶澳村一位老婆婆家中看診。 林朝明總是乘著小小的漁船在這片海上來回。

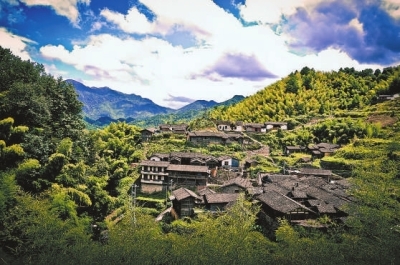

回到濂澳碼頭的林朝明,正給一位收海帶的漁民搭了把手。 東南網(wǎng)10月9日訊(福建日報記者 施辰靜 通訊員 林克城 劉其燚 洪映 圖/文)把近兩小時腳程的崖邊小路,修成半個多小時的通車路,改變孤島陶澳自然村單行水路、求醫(yī)若渴的窘境,是他二十多年村醫(yī)生涯的苦苦念想;當(dāng)上村干部后,他集全村之力開山劈石、開辟村路。他就是羅源縣邊遠(yuǎn)漁村——碧里鄉(xiāng)濂澳村村支書兼村醫(yī)林朝明,陶澳自然村就隸屬于濂澳村。 記者一早來到濂澳村,在林朝明的衛(wèi)生所里著實(shí)感受了一把村醫(yī)的忙碌。來看牙的陳老伯說:“濂澳村加上周邊村民,有好幾千人都在這兒看病呢,離城里太遠(yuǎn)了。” 將近中午,林朝明接到了陶澳村的求診電話,飯也來不及吃完就挎上醫(yī)藥箱準(zhǔn)備出診。開了十分鐘的電動車,林朝明到達(dá)碼頭。經(jīng)過半個多小時的海上顛簸,陶澳村終于進(jìn)入視野。上岸后,林朝明輕車熟路地來到一座低矮的小屋前,弓身進(jìn)到病人的房間。病榻上是位70多歲的老婆婆,在昏暗的燈光下,林朝明小心地湊上前,俯下身去細(xì)細(xì)把脈、輕聲詢問…… 返程時潮水已退,林朝明只能走路回濂澳,“新修的村路只差50米就能通了”。一路上,林朝明說起了他和這條村路的淵源。 陶澳村世代以捕撈和養(yǎng)殖為生,除了一條崎嶇危險的崖邊小道通往后灣嶺自然村,就只有水路和外界相通;一旦退潮或大風(fēng)天,就幾乎與世隔絕。2012年,林朝明當(dāng)選濂澳村支書。他著手第一件事就是給陶澳村修一條通村公路。消息傳出的那一天,村里比過年還熱鬧。“堵塞通路的石頭山,我們請來專家反復(fù)測算,炸出一道5米寬的坡;無法繞行的水路,我們用炸落的石頭填海做路基;沉到海里的大石頭搬不動,村民集體出動,用兩船并行,借漲潮時的浮力抬起石頭,運(yùn)到奠基地點(diǎn)……”林朝明說。 作為村醫(yī),林朝明對行路難早有體會,他說起二十年前一次出診后灣嶺村的險情。當(dāng)時那里也是車路不通只有狹窄山路,村民章蓮香突發(fā)腹痛,林朝明診斷為宮外孕,情況萬分危急。他當(dāng)即指揮家屬將患者抬到濂澳村,再坐車送往縣醫(yī)院。想到自己來時用去近40分鐘,如今抬擔(dān)架走更費(fèi)時,林朝明萬分焦慮,對于村路的渴望第一次強(qiáng)烈撞擊著這位村醫(yī)的心,這一盼就是二十余載。 2012年底,村民們自籌資金,在鄉(xiāng)政府支持下,陶澳村至后灣嶺村通村公路破土動工。眼下終于勝利在望,最后一個未通車的自然村也即將通車。 |