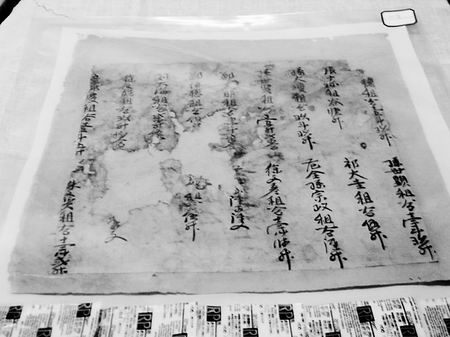

1985年8月,正值酷暑,福州市文物管理委員會正抽調考古工作人員在位于福州北郊茶園村發現宋墓進行搶救性的發掘,發掘清理結果,出土了400多年前的絲織品,還有雕漆類的八角葵花形粉盒、福犀圓盒以及包金角梳、銀粉盒等。在眾多出土的絲織品中,有一個另類的隨葬品就是帛幡,把對死者的悼念墨書在絹面上,這在以往墓葬出土的文物中較為少見。從出土多幅帛幡看,書寫的內容也各不相同,有“軍民上下感恩德,善罰分明善用人”。“正直忠良糜方世,寬仁骨鯁勞三軍”。其中有一副帛幡落款為“端平乙未”(1235年),這是該墓葬惟一的一件有紀年的文物,內容為:“軍民揾淚持盃送,無福登消好帥君”。這些帛幡質地為絹,柔軟輕溥,絲織質感強,尺寸:長118-130厘米,寬40-45厘米(見圖)。

在古代一般人們都是把墨書寫在紙質上,該墓出土的是把墨書寫在絹布上,為何呢?主要有以下幾方面原因:

一、墓主人身份較高貴,非一般普通百姓所能擁有這種待遇,從封閉完好的墓葬結構,昂貴的楠木棺,出土的精美絕倫的400多件各種款式的絲織品等豐厚的隨葬品看,也許當時人們感覺到只有把墨書寫在絹面上,才能體現出墓主人顯赫的身份,且與隨葬的各種質地,各種款式的絲織品才能相比肩。

二、福州在南宋時,也是絲織品的重要產地。據史書記載,北宋時期的江南,已經成為絲織生產中心。設有江寧府織羅務、潤州織羅務、湖州織綾務、杭州織務等機構以管理生產。至南宋政治經濟中心南移,更有力地是推動了福州的絲織業的發展。1975年福建省考古隊發掘清理宋代黃升墓與1986年福州市文管會組織發掘清理的宋端平二年的墓,出土幾百件制作工藝精湛、色澤鮮艷、保存完好的絲織品。品種有絲棉絮、花綾裙、對襟男女上衣、印花背心、窄袖上衣、開襠褲、百折裙等;質地有絲、絹、羅、綾、紗、麻等;紋飾有以花卉為主的月季、牡丹、芙蓉、芍藥、菊花等;工藝上采取描金、印金、貼金相結合的印花技術。這些絲織類文物的出土,有力地證明了南宋福州也是當時江南絲織品生產中心之一。充足的絲織品資源,為文人墨客書法、繪畫提供了強有力資源基礎。

三、受宋代絹畫書法的影響。在整個中國繪畫和書法發展歷史中,宋代是一個極為重要的關鍵時代。宋朝廷在宮廷中設立了“翰林圖畫院”。畫院至宋徽宗時,將“畫學”正式納入科舉考試之中,招攬天下畫家。此時,在絹上作畫、書法已得到迅速發展起來,如厚重致密的“院絹”,纖細的“獨梭絹”,都為畫家所喜愛樂用,現傳世下來的宋代繪畫書法作品中,有相當部分是絹畫作品,因此,人們在絹上書寫墨書,寄托對逝去的親人或朋友的哀思和悼念,也就不足為奇了。(福州市博物館提供)

|

|

責任編輯:康金山 |

- 2016-05-11廈門打造“文明行為示范街” 營造公共文明氛圍

- 2016-05-10惠安“六舉措”推進2016年全國文明城市創建工作

- 2016-05-10惠安抓47個項目促文明城市達標提升

- 2016-05-10鯉城區“四個一”全面提升職工文明素質

- 2016-05-10城廂區學校“快、準、細、穩”開展季節性安全文明工作

- 2016-05-09青年應強化自身“文明擔當”