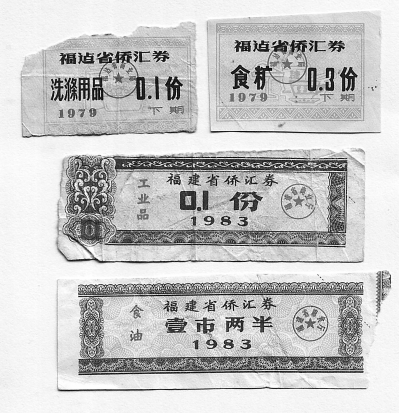

東南網(wǎng)3月21日訊(福建日報 林長華)閑讀《三國演義》,意外發(fā)現(xiàn)4張夾在書中的福建省僑匯券(右圖)。面對熟悉的“面孔”,我猶如邂逅老友一樣親熱,而對于“80后”“90后”來說,這可是未曾謀面的稀客。

僑匯券是上世紀(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時代的產(chǎn)物,也是海外華僑愛國愛鄉(xiāng)的實(shí)物見證。這4張僑匯券系1979年版和1983年版,由當(dāng)時的福建省商業(yè)局、省糧食廳印發(fā),分別為洗滌用品購買券、食糖購買券、食油購買券、工業(yè)品購買券(可購手表、自行車、縫紉機(jī)等)。

票券雖然只有郵票大小,卻向我們透露出陳跡斑斑的歷史信息:一是那個時候物資短缺,肥皂、洗衣粉之類的洗滌用品和白糖、紅糖、食油光有鈔票還買不到,還得憑票券才能買到;二是僑匯券的種類很多,除了上述4種購買券外,還有布票、糧票、香煙、副食品等,涵蓋了生活中的吃、穿、用,當(dāng)時市場上所能買到的商品幾乎都能在僑匯券中找到對應(yīng)的;三是僑匯券的設(shè)計(jì),使用的是“文革”期間出爐的簡化字,如福建的“建”字為“走”字底上加一個“占”,食糖的“糖”為“米”字旁加一個“廣”,現(xiàn)在早已廢止使用。

票券方寸間,多少老故事。上世紀(jì)70年代至90年代初,全國各地為了吸收外匯,鼓勵境外的華僑、港澳同胞向內(nèi)地寄錢,在外幣兌換成人民幣的同時,按照一定比例發(fā)給僑匯券,以此鼓勵華僑給內(nèi)地親戚朋友多匯款,為國家多創(chuàng)外匯,憑僑匯券和人民幣就可以到指定的“僑字號”商店購買當(dāng)時的計(jì)劃供應(yīng)物資和緊俏商品。1978年,家鄉(xiāng)福建東山縣成立了憑證供應(yīng)物資的華僑特需供應(yīng)公司。按照福建省僑匯物資供應(yīng)有關(guān)規(guī)定,每百元僑匯可對應(yīng)地供應(yīng)大米40公斤、生油2公斤、糖2.5公斤、豬肉1.5公斤,還有鋼材5公斤、水泥100公斤、木材0.2立方米……

由于僑匯券的使用對象是特殊人群,當(dāng)時人們一旦持有這種有價的票券,很快就會把它給消費(fèi)掉,因而流入社會甚少,特別是設(shè)計(jì)構(gòu)思精巧、圖案美觀大方、印刷工藝精致、具有一定防偽功能的整版僑匯券更是鳳毛麟角。如今盛興收藏,早已退出了歷史舞臺的僑匯券,又進(jìn)入了民間集藏市場,成為藏友們青睞的新寵。

|

|

責(zé)任編輯:康金山 |

- 2017-03-21出境旅行——文明拍照

- 2017-03-21出境旅行——文明禮讓

- 2017-03-21出境旅行——文明乘車

- 2017-03-21出境旅行——文明參觀

- 2017-03-21“人臉識別廁紙機(jī)”既是技術(shù)管理也是文明監(jiān)督

- 2017-03-21漳州云霄縣召開2017年創(chuàng)建省級文明縣城工作動員會