?

?

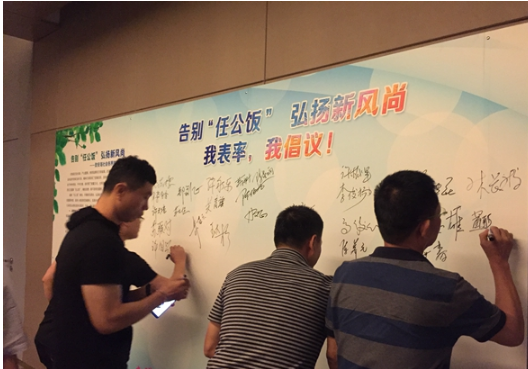

安海商會向全鎮人民發出《告別“任公飯”弘揚新風尚》倡議書,商界人士帶頭簽署倡議書。

文明風1月4日訊(通訊員 張燕妮)近日,晉江安海鎮山兜村鄉賢蘇承萬借長子結婚喜慶,倡導移風易俗,喜事簡辦,向村老年人協會捐款25000元,為村中60歲及以上老人每人發放100元敬老金。

像蘇承萬這般響應移風易俗號召,德澤鄉里的做法在安海并不在少數,就僅上個月,晉江安海鎮就有許書典家族借家族成員婚慶大吉,向晉江市慈善總會捐贈6666.66萬元;坑邊村鄉賢黃金潮借長子16歲生日,簡辦喜事向村老人會捐資23.88萬元;梧埭村的鄉賢吳四川借兒子結婚喜慶,簡辦喜事向村老年人協會捐資20萬元;新店村鄉賢許友朋借孫子16歲生日,簡辦喜事,向新店小學和村老人會捐款共計16萬元;山兜村鄉賢鄭玉梅簡辦孫兒結婚慶典,向村老年人協會捐資了15萬元;后蔡村旅港華僑李愛碧簡辦新房喬遷,捐贈10萬元支持村中敬老院建設;新店村鄉賢許書杯借兒子結婚大吉捐資3萬元慰問村中老人……

據不完全統計,2018年,晉江安海鎮響應移風易俗號召,開展慈善公益捐贈的就超過了8000萬元。

從“輸人不輸陣”的婚喪嫁娶操辦理念,到節儉辦婚喪嫁娶的新風頻見報端,從“比排場”到“比公益”“作表率”……這一系列可喜變化,源于晉江安海久久為功、自上而下、持續推進移風易俗。

據了解,近年來,晉江安海鎮黨委、政府堅持“深耕人文,涵養發展”理念,在推動“鎮級小城市”試點建設的同時,將移風易俗作為精神文明建設的重點,通過開展形式多樣的文體活動,著力打造 “三大節慶”文化品牌等,引導群眾樹立文明、科學、健康的生活方式,引導形成淳樸鄉風民風。同時,通過加強組織領導,加強專項治理,加強輿論監督等方式持續深化移風易俗工作。安海鎮連續4屆榮膺“全國文明鎮”稱號,并入選第七批“中國歷史文化名鎮”公示名單。

晉江安海鎮黨委書記唐春曉表示,全國文明鎮、歷史文化名鎮等國家級榮譽,是對安海良好的文明風尚、自覺的文化傳承的一種認證、一種褒揚,也是一種激勵、一種督導。與時俱進地“美教化,移風俗”,是我們持續“深耕人文,涵養發展”的題中應有之義。推進城鄉移風易俗,關鍵在于價值觀念的辨證、文明風尚的引領、基層治理的規范和社會輿論的督導。在這方面,各級黨組織和黨員干部隊伍責無旁貸,要做在前、走在前。移風易俗既要順勢而為,也要糾偏治弊,必須立向立標、久久為功。我們將堅持把這項工作融入推動鄉村振興、名鎮振興的中心大局,貫穿于提升民生品質、文明品質的全過程,持續探索、改進、加強,努力讓文明成為“安平古鎮,海絲名城”最美的風景。

破陋俗

從改變“任公飯”抓起

在晉江安海,過去很長一段時間以來,只要誰家有紅白事,親朋、厝邊(鄰居)甚至素不相識的人,都可以連著好幾天不做飯,直接到事主家免費食用膳食、酒水。這在閩南語中被稱為“任公飯”,即“吃公飯”的意思。

安海東鯉社區的黃老伯介紹,安海“任公飯”是近三十年來形成的新陋俗,早時僅是主人家用簡單的飯菜招待到場幫忙的親朋。上世紀90年代后期,隨著社會經濟發展,生活水平不斷提高,有些人操辦紅白事講排場,大肆宴請賓朋,無形中也形成攀比風氣,招待場面有年年擴大之勢。

“操辦公飯,對工薪階層是很大的負擔,而且來的親朋數不好估計,常嚴重浪費。但以前吃別人的,現在輪到自家,不請別人,面上又過不去。”黃老伯無奈地說。

誠如黃老伯所言,由于種種原因,過去很長一段時間,安海人民對紅白事“任公飯”的習俗雖有微言,但該現象一直得不到有效遏制。

安海鎮黨委宣傳委員、統戰委員張培良表示,針對社會各界反映強烈的“任公飯”問題,安海鎮黨委政府高度重視,正視存在的問題,立說立行,并以改變“任公飯”陋俗作為安海鎮持續推進移風易俗工作的重點。積極倡導、大力宣傳,同時多舉措推進,確保移風易俗工作落到實處。

去年3月,針對“任公飯”問題,安海鎮多次召開移風易俗工作征求意見會,組織村(社區)主干、老人協會會長及商會成員等社會賢達人士參與座談,聽取各方意見,并召開村主干專題會布置文明創建移風易俗工作。

專題部署會召開沒多久,2018 年 3 月 23 日下午,東鯉社區便召開了移風易俗座談會,經社區居民代表討論、投票后,新修訂的《東鯉社區移風易俗改革公約》獲通過,該公約率先將取消“任公飯”納入新修訂的社區移風易俗公約中,并在喜事新辦、喪事簡辦、神事省辦、禁止燃放煙花爆竹等方面都做了明確的規定。

該公約一經推出就在社區中得到廣泛響應,也在安海鎮引發熱烈反響。

“省錢省心省力!”對于東鯉社區倡導告別“任公飯”,倡導婚喪嫁娶文明新風,安海鎮區居民蘇先生非常支持。

去年6月,安海商會向全鎮人民發出《告別“任公飯”弘揚新風尚》倡議書,商界帶頭作表率,在社會各界發揮了很好的示范帶動作用,不僅刷屏了安海人的朋友圈,還自帶宣傳流量。

與此同時,安海鎮還借助節慶活動的影響力,在端午節慶活動上向全鎮人民發出移風易俗倡議書,倡導告別“任公飯”,并且發動基層黨組織、社區居民代表、各村居老人會,動員群眾力量,務求群策群力,扎實推進移風易俗工作。目前,安海鎮區“任公飯”現象呈逐漸減少之勢,優序良俗漸成風氣。

樹新風

用“村規民約”促良俗

一周前,安海鎮西畬村一村民家中辦喪,辦喪期間,由于逝者女兒旅居外地,親屬商議將喪期定為 7 天,而且要辦得風光體面。在安海鎮文明辦及西畬村紅白理事會的耐心勸導下,逝者家屬遵循晉江市喪葬管理相關規定和村規民約,響應移風易俗號召,喪期改為 5 日,并簡辦喪事。值得一提的是,家屬還將節省下來的 1.6 萬元悉數捐贈給村老人協會,給村里 158 位老人每人發 100 元敬老金和20斤大米。

所有喜事提倡節約,反對鋪張浪費和大宴賓客,拱門、花門合計不得超過3個;喜事禁止按戶分送“口灶份”或“人客份” 等禮俗物品;西畬村村兩委及全體黨員喜事宴請規模不得超過 15 桌;出殯陣頭不得超過3陣,每陣人數不超過25人,影雕、花圈、花籃不得超過五個……根據村情民意,去年,西畬村成立移風易俗領導小組,對村規民約進行了新修訂,通過廣泛聽取村民意見,將婚喪喜事的操辦事宜數量化具體化,用制度規范卸下綁在群眾身上的 “人情枷鎖”。

除了新修訂村規民約外,西畬村兩委會和老人會還第一時間將公約上墻,并通過舉辦移風易俗宣傳活動、移風易俗座談會、宣講會等方式,廣泛宣傳動員村民遵守公約。

“通過宣傳,如今村民都會自覺并且主動遵守村規民約,簡辦婚喪嫁娶在西畬已漸成風氣。”西畬村黨支部書記陳工廠表示,村規民約的修訂工作,有效消除了社區群眾“想變又不愿出頭,盼改又不敢主動”的面子情結。

據了解,安海鎮各村居結合村情民意,積極開展新一輪村規民約修訂工作。通過在村規民約上做文章,并成立紅白理事會,推動文明新風與群眾自我管理有機結合。

去年11月,安海鎮所轄的42個村(社區)都完成了村規民約的修訂工作,紅白理事會組建率達100%。

除此之外,安海還成立監督小組,監督群眾執行公約情況,積極開展專項治理行動,強化源頭治理。同時,加大掃黑除惡宣傳,嚴厲打擊黑惡勢力,營造除陋習、樹新風的良好氛圍。

去年年初,安海鎮西畬村舉辦了一場籃球友誼賽,邀請了梧山、丙厝、橋頭、山兜村共同參與。據悉,過去這五個村因歷史原因,互不通婚已有 400 多年,雖都是臨近的村落,但村民之間的交往也非常稀少。2014年,這五村老人會會長共同簽署了《告別不通婚友好備忘錄》,為不通婚歷史畫上了句號。不僅讓五村的年輕男女終于可以不受封建思想的禁錮,自由戀愛,而且也使村與村之間的交往聯系更加密切。目前,這五村之間已有多對男女喜結連理。

不僅于此,此前,西門村也與安海梧山、玉樓、山兜三村及內坑鎮內山尾村解除不通婚的陳規。如今,越來越多村莊主動自發地與村中的陳規陋俗告別,在村中吹起文明新風。

重監督

以黨風推動社風

俗語道:“村看村、戶看戶、群眾看干部。”黨員干部在移風易俗推進中發揮著至關重要的作用。為此,晉江安海鎮緊盯黨員領導干部這個“關鍵少數”,先后出臺了規范黨員干部、公職人員操辦紅白喜事的量化規定,強化督察,嚴格落實,讓黨員干部帶好頭、作示范。

去年,安海鎮還制訂了《安海鎮移風易俗聯系點工作方案》,以幾個重點村(社區)為示范帶動,黨員干部帶頭簽訂承諾書,推動全局工作。

晉江安海鎮紀委相關人員介紹,去年以來,安海鎮認真落實黨員和公職人員操辦婚喪喜慶事宜新規。突出“公布舉報電話、建立公示機制、盯緊基層干部”等關鍵環節,把事前報備、事中監督、事后處理銜接起來,做到舉報一起、核查一起,處理一起、曝光一起。

“想要‘面子’,沒想到卻受了處分,更丟了‘面子’。”去年,安海便查處了1起黨員干部大操大辦婚喪喜慶問題。

隨著移風易俗工作的深入推進,黨員干部帶頭踐行移風易俗漸成風尚。

不久前,安海鎮莊頭村宣傳委員、統戰委員李然燦的兒子正值周歲,按地方風俗需要熱熱鬧鬧地操辦周歲宴。可是李然燦卻做了一個決定,他和家人商量,兒子周歲宴只做簡單的家人朋友團聚,將節省下的錢給潮坑自然村60歲以上的老人每人發500元紅包。

在接受記者采訪時,李然燦笑著說, “這沒什么,就是一點小小愛心,想借家里的喜事關心下村里的老人。作為村干部,更需要做好表率,遵守相關規定。”

實際上,李然燦并非個例。如今,安海鎮越來越多的黨員干部帶頭簡辦紅白喜事,還將節約下來的錢款捐資公益。去年,西邊村支書張清泉就簡辦孫子周歲生日,將省下來的 3 萬元捐獻給西邊村老人會,為村里 305 位 60 歲以上的老人們分發油米;橋頭村支書蔡順足借兒子結婚喜慶,給橋頭自然村老人每人發 100元紅包……

黨風正則民風淳,黨員干部率先垂范,踐行移風易俗,戒奢崇簡的文明風尚正給這座古鎮吹來陣陣清風。而社會風氣的漸漸好轉,也讓更多普通民眾從中受益。

顯成效

“文明新風”暖人心

上周,一場以“開展移風易俗,倡導文明新風” 為主題的文藝志愿服務活動走進了安海鎮前埔村,一個個精彩的文藝節目輪番上演,其間還穿插移風易俗等知識問答,臺上臺下互動頻頻。通過舉辦文藝志愿服務活動宣傳移風易俗,受到了村民的喜愛與點贊。

過去農歷的七、八月,安海各境埔和各村居都會大擺宴席操辦“普渡”。如今大操大辦的現象不見了,取而代之的是黨員群眾參與到村莊環境大整治、關懷老人和村民運動會中。“移風易俗難在破,重在立。”張培良表示,安海鎮通過舉辦“三大節慶”、新年音樂會,常態化文體活動,積極將閩南傳統節日、慶典變成“文體活動日”“志愿服務日”,不僅是想留住鄉愁、延續傳統,更是希望能引導群眾樹立文明、科學、健康的生活方式,提升群眾的文明素養。

近年來,在晉江安海簡辦紅白喜事、捐贈公益事業的行為已經進入尋常百姓家。其中許多善款都用于投入新農村建設、精準扶貧和教育醫療等民生領域,既改善了農村生活環境,又進一步推動了文明鄉風轉變,得到了群眾的積極擁護。(晉江市委文明辦)

- 【 2019-01-04 】· 山海涌動新風潮——福安市全面推動新時代文明實踐活動

- 【 2019-01-04 】· 《龍巖市文明行為促進條例》正式施行 對不文明行為說“不”

- 【 2019-01-03 】· 福安市召開新時代文明實踐中心建設試點工作推進會

- 【 2019-01-03 】· 荔城區新時代文明實踐暨首屆文明鄰里節活動順利舉辦

- 【 2019-01-03 】· 你們的平安,我們的志愿——平安建設為鼓樓區營造文明氛圍

- 【 2019-01-03 】· 東山縣:扎實創建呈全新校園 攜手共建譜文明鄉風