文明福建

微信公眾

文明福建

抖音號

文明福建

微信公眾

文明福建

抖音號

從閩西游擊戰(zhàn)場的烽火

到江南抗日的硝煙

他以鐵血丹心鑄就革命豐碑

他生前兩袖清風

身后卻沒有留下一片瓦

他是閩西的“土地公”

也是“人民最好的勤務員”

張鼎丞

張鼎丞,1898年12月出生于福建省永定縣金砂鄉(xiāng)西湖寨一戶貧苦農(nóng)民家庭,1927年加入中國共產(chǎn)黨。他參加并領導了龍巖、永定、上杭等縣的農(nóng)民武裝暴動,建立蘇維埃政府,并領導了閩西南的三年游擊戰(zhàn)爭。

“模范的第一軍隊”

全民族抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,1938年3月,張鼎丞任新四軍第二支隊司令員,率領2000多名閩西南子弟兵,遠離家鄉(xiāng)北上抗日。

到達蘇皖抗日前線后,面對作戰(zhàn)環(huán)境從山區(qū)到平原水網(wǎng)的巨變,他狠抓部隊整訓,建立了一套行之有效的正規(guī)的建軍制度,提高了部隊的作戰(zhàn)能力,讓二支隊完成了從游擊武裝向正規(guī)部隊的轉變。

1938年,新四軍第二支隊召開全體將士抗日誓師大會。茅山新四軍紀念館供圖

同時,張鼎丞切實執(zhí)行黨的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,親自與一些社會名流、開明士紳、民族資本家、地方實力派接觸,爭取他們支持和參加抗戰(zhàn);按照“一邊打仗,一邊建軍”的方針,二支隊放手發(fā)動群眾,放手擴大武裝,到1939年4月已由原來的2700人發(fā)展到6000余人,還建立和發(fā)展了以工農(nóng)為骨干的地方武裝,使之成為堅持抗戰(zhàn)的重要力量。

張鼎丞作為二支隊司令員,表現(xiàn)了卓越的軍事指揮才能。他和粟裕率部在衛(wèi)崗首戰(zhàn)告捷后,先后取得了新豐、句容城、小丹陽等大小百余次戰(zhàn)斗的勝利,迅速打開了江南敵后的抗戰(zhàn)局面,建立起以茅山為中心的抗日根據(jù)地。

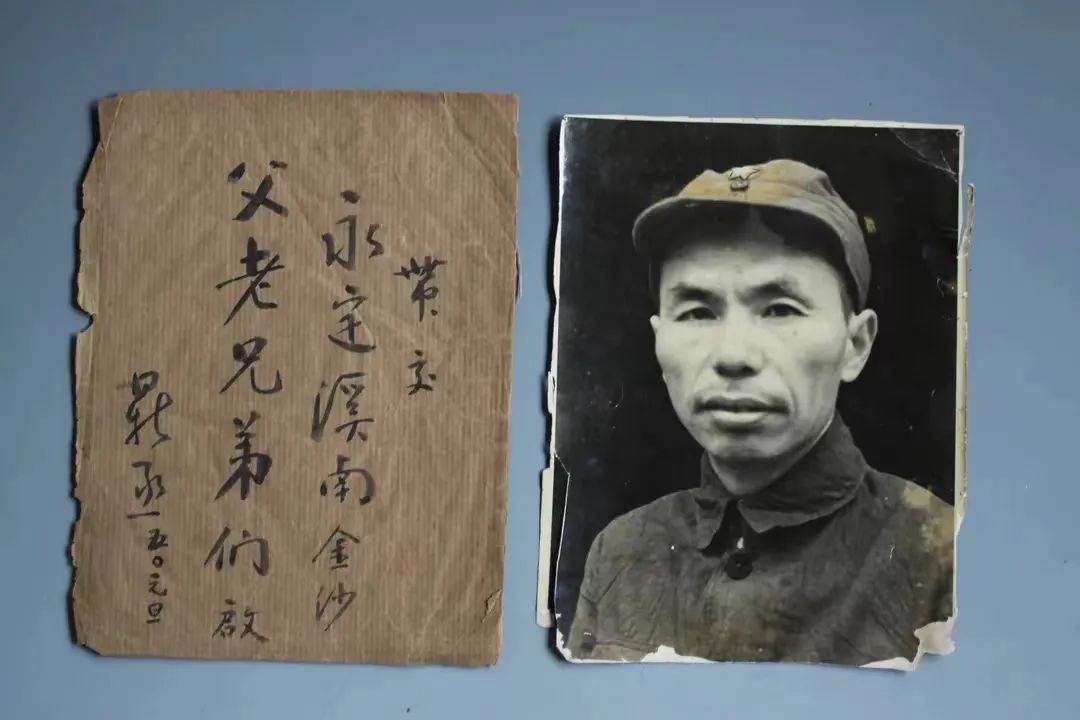

張鼎丞抗戰(zhàn)時期的照片 圖源:永定新聞網(wǎng)

在張鼎丞的帶領下,新四軍第二支隊被中共中央東南分局稱為“模范的第一軍隊”。以茅山為中心的蘇南抗日根據(jù)地,讓新四軍猶如“插入敵人心臟的一把尖刀”,為堅持和發(fā)展華中敵后抗戰(zhàn)、奪取全國抗戰(zhàn)勝利,作出了重要歷史貢獻。

“路遙知馬力”

1939年7月,張鼎丞奉黨中央之命,從蘇皖抗日前線調往延安工作。當張鼎丞到來時,毛澤東親自在窯洞門口迎接他,緊緊握著他的手,深情地說:“你回到家來了,路遙知馬力,日久見人心。”

張鼎丞自從投身革命,始終抱著革命必勝的信心,即使在革命處在最低谷的時刻,他仍然堅信只要留有一人一槍,革命就有希望。“路遙知馬力”,這正是對張鼎丞一生革命工作的最好評價。

為了革命勝利,張鼎丞的兩個弟弟、堂妹、父母和結發(fā)妻子都相繼為革命獻出了寶貴的生命。但是,張鼎丞始終沒有悲觀,他在延安寫的《自傳》中動情地寫道:“雖然我的家庭被反革命破壞了,但我不能痛哭流涕,更應該慷慨激昂的為革命到底。”

1943年3月,張鼎丞出任中央黨校二部主任。在整風運動期間,他堅決執(zhí)行“懲前毖后,治病救人”“既要弄清思想,又要團結同志”的整風方針,堅持實事求是的原則,抵制了康生“搶救運動”的嚴重錯誤。黨校二部卓有成效地開展了整風運動,使廣大干部真正受到了一次深刻的馬克思主義教育。

張鼎丞在延安參加整風學習 圖源:龍巖市融媒體中心

1945年4月,張鼎丞出席了中共第七次全國代表大會,當選為中央委員。

張鼎丞在延安6年期間,比較系統(tǒng)學習了馬列主義和毛澤東思想,主持了中央黨校二部的整風,系統(tǒng)總結了閩西黨史。毛澤東在中共七大上多次贊揚黨校二部整風,并表揚他是“模范共產(chǎn)黨員”。

永遠做人民最好的勤務員

1946年,時任新四軍華中軍區(qū)司令員的張鼎丞在江蘇淮安主持召開了華中地區(qū)第一次群眾工作會議。會議開幕式上,張鼎丞作了一篇題為《永遠做人民最好的勤務員》的重要講話。

他說:"我愿永遠做工農(nóng)的勤務員,工農(nóng)兵是我們的主人。勤務員的任務是:使主人好好的舒舒服服的過日子,就是使主人有飯吃、有衣穿、有房子住。我愿做一個長工,永遠為人民服務,一直做到我的主人全體都過上好日子。"樸素的語言道出了他始終心懷人民,永遠踐行為人民服務的思想理念。

張鼎丞給永定溪南金砂父老兄弟們的信 圖源:福建紀檢監(jiān)察

張鼎丞被稱為閩西的“土地公”,無論在哪個歷史時期,他都經(jīng)常深入基層,訪貧問苦,為群眾辦實事,解決實際問題。

1935年,擔任閩西南軍政委員會主席的張鼎丞,率領紅軍游擊隊在閩西一帶打游擊。有一次,張鼎丞經(jīng)過湖雷鎮(zhèn)增水坑,聽說村里有一位老太太病了很久,沒錢醫(yī)治。他特意來到老太太家里,掏出自己節(jié)衣縮食省下的一塊銀元,放到老太太手里,吩咐她好好治病。老太太后來逢人就說:“鼎丞比我們的親兄弟還親,共產(chǎn)黨是我的救命恩人。”

1928年永定農(nóng)民武裝暴動時,張鼎丞家鄉(xiāng)的房子被燒成了廢墟。新中國成立后,鄉(xiāng)親們多次要求他重建,他始終沒有同意。

在給家鄉(xiāng)人民的回信中,他寫道:“我過去在金砂住的房子,根本不應該考慮重建......一個革命者,應當全心全意為大多數(shù)人服務,絕不可為少數(shù)人服務,更不可為自己服務。任何時候都應當以大多數(shù)群眾的最大利益作為考慮問題的出發(fā)點。”

張鼎丞故居僅剩的一段殘墻林如建 攝

位于永定金砂西湖寨的張鼎丞故居,如今只剩下一段高2米多、寬僅1米有余的殘墻,如同一座不朽的豐碑,見證著一個革命者為民服務的如磐初心。