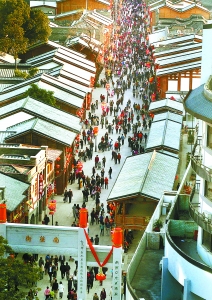

福州三坊七巷 游慶輝 攝

壽寧楊梅州廊橋 常剛 攝

泉州開元寺東西塔見證千年“海絲”路 汪小山 攝

南安蔡氏古民居——閩南紅磚建筑的代表 三聞 攝

東南網8月20日訊(福建日報記者 吳旭濤)近日,國家文物局公布了重新設置的《中國世界文化遺產預備名單》,我省申報的海上絲綢之路、閩浙木拱廊橋、鼓浪嶼、三坊七巷、閩南紅磚建筑等五個項目入選。

此次重新設置預備名單,全國共45個項目入選,我省占了九分之一。福建背山面海,相對獨立的自然地理環境,使它擁有許多風格獨特的文化遺產,同時又保存較好,具有很高的歷史、藝術和科學價值。

【海上絲綢之路】

在中國古代對外貿易史上,福建,有著濃墨重彩的一筆。

鄭和下西洋從這里揚帆,“中國白”、“克拉克瓷”,從這里裝貨運出,商人漂洋過海的智慧和夢想在這里被開啟……位于我國東南沿海的福建,擁有3000公里長的海岸線和眾多港口,在海上絲綢之路上扮演著重要的角色。

“海上絲綢之路”是歷史上連接東西方文明的重要海上通道。在過去漫長的歲月里,中國和亞洲、非洲乃至歐洲、拉丁美洲的許多國家和地區,通過“海上絲綢之路”建立了直接和間接的經濟、文化、政治聯系。這種聯系對于中國和相關國家、地區的發展起到了積極有益的促進作用,產生了持久深遠的影響。

我省的中國歷史文化名城——福州市、泉州市、漳州市是中國海上絲綢之路的重要港口,其中福州的晚唐五代相關史跡、泉州的宋元史跡、漳州的明末以月港遺址為核心的相關史跡,不同側面展示了“海上絲綢之路”全盛時期人類文明交流的軌跡與成果,印證了世界歷史上多元文化和平共處、互相交融、共同發展的輝煌歷程。

【閩浙木拱廊橋】

一部電影《愛在廊橋》,讓許多人認識了充滿魅力的廊橋文化。近日,經過閩浙兩省的聯合申報,閩浙木拱廊橋已被列入中國世界文化遺產預備名單。

此次申報的福建部分為屏南縣的千乘橋、萬安橋、龍津橋、廣福橋、廣利橋,壽寧縣的鸞峰橋、楊梅州橋、大寶橋,政和縣的洋后橋、后山橋、赤溪橋以及周寧縣的三仙橋。

閩浙木拱廊橋是典型的山地人居建筑遺產。在古代山區,跨越山脈溝壑和水流湍急的溪澗是難以解決的交通問題,而木拱廊橋的出現,正是解決了這個問題。它是古代工匠根據經驗總結出的一種由短小構件通過榫卯搭接而成的拱架結構體系,在選址、結構、材料等方面因地就勢、就地取材的特征以及它的傳統建造過程見證了閩浙地區先民長期與自然協調、斗爭的互動過程。

同時,木拱廊橋還蘊含著濃濃的地域風情。它將中國的風水觀念、民間信仰融入其中,成為體現中國山居文化、先民生產生活狀態的典范;它在建造過程中遵循的儀式和習俗以及在建成后供奉的神靈和舉行的民俗活動承載了普通鄉民趨福避禍、祈求平安的信念,是閩浙山地民俗文化、信仰文化的直接見證。

【鼓浪嶼】

提起鼓浪嶼,總與“浪漫”這個詞脫不了干系。浪漫來自于她的異域風情以及與音樂的不解之緣。

這是一個中外文化碰撞的地方。早在宋末元初,鼓浪嶼便已開拓。19世紀中葉到20世紀中葉的一百年歷史中,隨著廈門作為福建地區早期開放的重要對外貿易港口之一,受到來自中國閩南地區、西方國家和亞洲國家等多元文化的共同影響。外來多元文化的碰撞、共存和融合,以及華人文化具有的巨大創造力和積極作用是“鼓浪嶼”獨特的文化特征。

這是一個傳統與現代社會融合的典范。近2000座具有世界各地特色的歷史建筑、當年幾乎覆蓋全島的道路網絡和市政設施都被完整地保留下來,這是中外文化碰撞留給鼓浪嶼的寶貴財富,也是全球化發展初期社會變革的杰出范例。鼓浪嶼完整的發展歷程見證了當時傳統社會融入現代公共設施向新社會形態轉變的歷史變革。它是在多元文化共同影響下發展、完善的近代居住型社區的獨特范例。同時,這個小小的島嶼還是音樂的沃土,鋼琴擁有密度居全國之冠,又得美名“鋼琴之島”。

【三坊七巷】

福州的三坊七巷把古與今融合得恰到好處。

這是一片位于繁華市區的古色古香。作為中國十大歷史文化名街之一,三坊七巷是福州歷史文化名城的重要標志。

站在高處看它,白墻瓦屋,曲線山墻,它像一個寧靜小村落大隱于市;走近欣賞,則坊巷縱橫,石板鋪地,還有不少亭臺樓閣、假山石雕。三坊七巷從唐代延續至今的城市住區,它的街巷格局,是中國傳統坊巷制度的延續與發展,保存完好的街區形態是中國古代城市住區肌理和城市景觀的突出例證。在這里我們能看到古代的“城市規劃”。

在三坊七巷,我們還能看到嚴復、林覺民、冰心等名人故居,他們均從這里走出。三坊七巷是現存歷史最悠久的歷代士人階層的生活空間,是出將入相的所在,歷代眾多著名的政治家、軍事家、文學家、詩人從這里走向輝煌。延續了近千年的坊巷格局及宅院,生動地展現了這些對中國古代文化傳承與發展起到核心作用的士人階層群體的生活狀態,保留著這一階層最后的群體生活寫照。在這里,我們能看到他們特有的生活習慣和文化特質,感受到他們對深植于中國儒家文化中的“修齊治平”思想的追求,以及他們對文化的傳承和對社會發展的推動作用。

如今,三坊七巷又與現代生活融為一體,過去士人才能享用的住所,已成為大眾休閑游覽的觀光地,人流如織,燈火通明,而街邊古色古香的“星巴克”、“麥當勞”等現代元素,又吸引了許多游客。

【閩南紅磚建筑】

在閩南地區,我們常常能見到紅磚紅瓦的獨特建筑風格。

閩南紅磚建筑,就是以紅磚紅瓦為主要建造材料的建筑。它的分布范圍,大致包括今福建晉江、九龍江兩大平原區域及其沿海島嶼等。閩南紅磚建筑既有中國傳統民居對稱、嚴整、封閉的特點,又具有華麗活潑、夸張矯飾的地方特性,是特定歷史背景下,由農耕文化與海洋文化相互結合、碰撞后形成的完美地方建筑類型。

數百年來,閩南人走遍了世界,也把紅磚古厝的建筑風格帶到了海峽兩岸甚至世界各地,臺灣傳統建筑中常見的紅磚紅瓦建筑,就深受閩南紅磚古厝的影響,無論是結構、材料還是建筑風格,都與閩南傳統民居一脈相承。

值得一提的是,閩南紅磚建筑已經在臺灣地區生根發芽,融入當地的建筑文化之中。特別是在閩南地區的紅磚建筑,許多是臺灣同胞的祖祠、祖居,有的則反映與臺灣歷史事件或重要人物有關的史跡,有的則反映臺胞在大陸捐建或修繕的各種公益設施或創辦的實業舊址,佐證了閩系紅磚建筑是兩岸文化同源的實物載體。此次紅磚建筑申遺,正是在閩臺兩地專家的共同努力下才取得實質性進展。

|

|

責任編輯:王超 |