北管又名北曲、小曲、小調、曲仔,是流傳于泉州市泉港區的一種絲竹音樂。清光緒年初,劉永賴(別名阿九)與其父因船運鹽到北京、上海、江蘇、浙江等地交易,空閑時師從當地藝人學習民間音樂,擅長演奏所有北管樂器,精于笙、揚琴、洞簫。清光緒八年(1882年)劉永賴、莊小兩人把江淮一帶的民間音樂帶到泉港,在泉港各地傳習開來,并經常參加新郎新娘“鬧洞房”等民俗活動。同年,劉阿九受邀參加泉州“送孔子”的出游活動,其演奏笙聲震撼聽眾,泉州府臺申報上憲,授予“佾生”,送入府學就學,并為其取藝名舞庭。從此,北管受到地方官吏、文人學士推崇。因泉港區與莆田的仙游、秀嶼毗鄰,受地方方言影響而融入閩南、莆仙的一些特色,形成獨具泉港地方特色的新樂種,與“南管”(南音)并稱“南弦北管”。20世紀20年代后期至50年代初期,泉港的峰尾、后龍、山腰等地曾擁有五十多個北管教習館,城關有“升平社、清平社、金蘭社、麗澤社、金蘭明義社”,幾乎每個村落都有北管樂隊,北管樂隊參加農村的慶典、普度、迎神、裝閣、出游、朝拜、物資交流等活動。北管還伴隨華僑、港澳臺同胞遠渡重洋,臺灣乃至東南亞等也有“廣東會館”、“福建會館”等北管樂社。北管還通過海上運輸、南下鹽兵、淮河缺堤難民等渠道傳入泉州市泉港區,后來又向海外傳播,泉州北管與臺灣中部的北管、日本琉球樂、東南亞北管同屬一個樂種。

泉州北管樂器

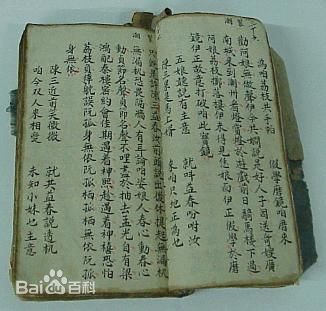

北管譜

北管班學員參加新年祭拜劉永賴先師活動

泉州北管樂隊隊形

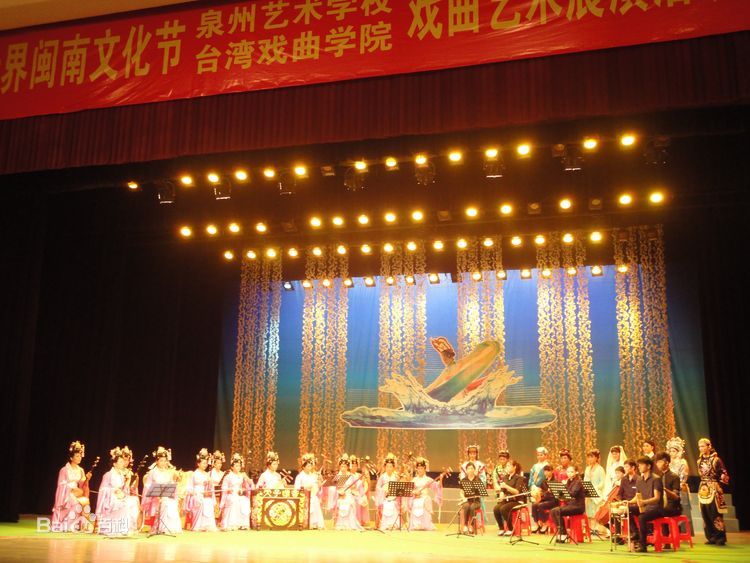

兩岸大學生在世界閩南文化節表演北管名曲

泉港小學生演出北管(陳勇勇/傳)

北管聯唱(陳勇勇/傳)

泉港慶新春北管音樂會(陳勇勇/傳)

北管班學院參加2011年泉港新年北管音樂會

北管班參加第二期北管唱腔培訓

北管分為曲和譜兩大類,曲即聲樂曲,譜即器樂曲。曲大多數來源于明清以來的江淮小調,譜大多數來源于廣東音樂、江南絲竹和京劇曲牌。歌詞以敘事抒情、寫景抒情居多,北管演唱采用官話(湖廣話),在曲的前奏和樂句、樂段結束處常有演唱者邊唱邊執打擊樂器為之伴奏;演唱常提高八度并借鑒莆仙音樂、南音的一些演唱方法,高亢有力、悠揚柔婉秀麗。演奏譜時一般不用鑼鼓,只用板或木魚鼓打強拍,常運用民間的“支聲復調”,拉弦樂器多用短弓、一弓一音和在主要骨干音的基礎上略作變奏,加以“變徵、變宮”進行潤飾。在曲式結構上,以多首曲牌聯綴的形式為常見,也有以板式變化手法構成的曲式結構。樂隊沿用江南絲竹樂器,參用閩南、莆仙音樂的樂器,主奏樂器京胡、笛子,特色樂器月琴、三弦、雙清、伬胡。

從唱奏的藝術特色和風格看,泉州北管可分為南、北兩大流派。南派,也就是今泉港區山腰街道辦事處、前黃鎮、涂嶺鎮、山腰鹽場的北管樂隊,樂隊中常配有小嗩吶、琵琶等閩南什音常用的樂器,音樂高亢有力,色彩較為明亮。北派,也就是今泉港區峰尾鎮、后龍鎮、南埔鎮、界山鎮北管樂隊,這里方言多是“頭北話”,樂隊中常配有伬胡、雙清等莆仙十音常用的樂器,藝人唱奏中融有莆仙音樂風格特點,音樂純樸、柔和,色彩較為暗淡。

記譜方式采用工尺譜,以“上尺工凡六五乙”為基本音符,但又不完全像工尺譜。北管記譜則受演奏的影響,特別是弦樂器,在記譜上只有“六五”兩音低八度用“合士”代表,而其它的“上尺工凡乙”五個音,不管高、低八度都是這幾個字。也有發現簡譜、工尺譜結合記譜和只有板沒有其它記號的記譜方式。

泉州北管自清光緒年間傳入泉港,伴隨民俗活動的產生和發展,歷代傳承;其音樂風格既保留江淮一帶民歌的明朗幽雅,又加入閩南、莆仙音樂的柔婉秀麗,并有遒勁、樸實之個性,享有“天子傳音”之美譽,對于研究與臺灣北管、日本御座樂的淵源,以及福建民間音樂閩南色彩區和莆仙色彩區的過渡等具有重要意義,頗具歷史、文化研究價值。近30年來, 泉州北管樂隊多次參加國際性、國家、省、市文化交流比賽活動,多次獲獎,贏得廣泛的贊譽。“泉州北管”于2006年列入首批國家級非物質文化遺產保護名錄。

【代表性傳承人】

莊能宗 男,漢族,1926年3月出生,泉州市泉港區人,第四批國家級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人,山腰北管樂團團長、泉港區北管協會名譽主席。1936年起學北管演唱配打擊樂,其北管唱腔有獨特的風格。演唱的北管曲融有京劇韻味,富有激情,且剛中求柔,堪稱為北管界唱腔的杰出代表。1981年7月參加福建省第二屆“武夷之春”音樂會演出,他主唱的北管曲榮獲當屆音樂會的優秀節目獎(最高獎),引起了省內外音樂藝術家的關注。近30年來, 帶隊、主唱北管樂曲,參加二十多場國際性、國家級、省、市文化交流比賽活動,并獲不同獎項,贏得廣泛的贊譽。潛心組織、傳教北管活動,舉辦北管培訓班多期,培訓學員200多人。搶救、發掘、整編泉州北管,匯編北管樂曲200多首,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成(福建卷)》。

莊明加 男,漢族,1926年12月出生,泉港區山腰人,第二批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1938年向本村北管藝人莊荔枝、莊嚇石學習北管樂器演奏,以京胡、三弦演奏為主,以北管的“頭手弦”(京胡)最為出色。他的演奏方法主要運用民間常見的“支聲復調”,拉弦樂器多用短弓、一弓一音和在主干音基礎上的變奏潤飾,明朗幽雅,柔婉秀麗,并有遒勁、樸實之個性,很有特色。曾20多次配合北管樂隊、樂團赴國際性、國家、省、市級交流比賽,并多次獲獎,曾協助對泉州北管進行搶救、發掘、整編,匯編北管樂曲200多首,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成(福建卷)》。1945年開始在本村傳教北管,1980年后積極在區、鎮(街道)文化部門的北管培訓基地傳授新學員,先后輔導和傳教北管學員120多名。

連瑜碧 男,漢族,1932年11月出生,泉港區前黃鎮鳳山人,第二批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1949年師承連成花、連鳳柳學習北管主要樂器演奏,以演奏北管主弦京胡為主, 也兼職演唱,勤學苦練,其演奏拉弦樂器多用短弓、一弓一音和在骨干音的基礎上略有變奏,加以“變徵、變宮”進行潤飾,使音樂更加熱情豪放,獨有北管特色,成為北管主弦演奏名人。曾20多次配合北管樂隊、樂團赴國際性、國家、省、市級交流比賽并獲獎。主動協助組織北管藝人,率先對北管進行搶救、發掘、整編,匯編北管樂曲50多首,部分樂曲被收入《中國民間歌曲集成》《中國民族民間器樂曲集成》省市卷,先后接待了美國、英國和國內音樂學院等藝術專家對北管的考察交流,贏得廣泛的贊譽。傳教4批學員50多人,舉辦北管培訓,教授學員40多名。

劉華棋 男,漢族,1937年12月出生,泉港區誠平村人,第二批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1958年師承劉錫碧、劉華紀、劉華恒學習北管樂器演奏,以演奏北管的吹、彈等特色樂器為主,他的演奏主要運用民間常見的“支聲復調”,彈撥樂器多用彈挑交替和在主干音基礎上的變奏潤飾,悠揚動聽,曾20多次配合北管樂隊、樂團赴國際性、國家、省、市級交流比賽并獲獎,協助組織北管藝人對北管進行搶救、發掘、整編,匯編北管樂曲100多首,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成》《中國民族民間器樂曲集成》泉州市分卷、《泉州北管傳統曲牌選》VCD,曾先后接待了日本,以及臺灣、香港等國內音樂專家和新聞媒體的專題考察和采訪。1965年自籌資金在家里組織傳教北管,協助區、鎮做好北管的傳承工作,先后傳授北管學員150多人。

劉宗良 男,漢族,1945年5月出生,泉港區誠鋒村人,第二批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1960年師承劉錫碧學習北管樂器,以京胡演奏為擅長,采用弱拍強奏等手法,獨具北管演奏特色。曾20多次配合北管樂隊、樂團赴國際性、國家、省、市級交流比賽并獲獎。協助組織北管藝人,對北管進行搶救、發掘、整編,匯編北管樂曲100多首,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成》《中國民族民間器樂曲集成》泉州市分卷、《泉州北管傳統曲牌選》VCD,先后接待了日本,以及臺灣、香港等國內音樂專家和新聞媒體對北管的專題考察和采訪,贏得廣泛的贊譽。自籌資金在家里組織傳教北管,學員100多人,協助區鎮做好北管的傳承工作,舉辦北管培訓活動,學員50多人,并協助本村文藝宣傳隊活動,成員20多人。

林珠法 男,漢族,1952年9月出生,泉港區峰尾鎮聯巖村人,第二批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1964年師從北管藝人林振順學習北管,以演奏雙清、三弦和小嗩吶為擅長,其演奏彈撥樂器多用彈挑交替而略有變奏,小嗩吶演奏常用力度輕重相間等莆仙音樂演奏方法,獨有北管特色。曾20多次配合北管樂隊、樂團赴國際性、國家、省、市級交流比賽并獲獎。他還擅長北管樂器制作,主動協助組織北管藝人,對北管進行搶救、發掘、整編,匯編北管樂曲50多首,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成》《中國民族民間器樂曲集成》泉州市分卷、《泉州北管傳統曲牌選》VCD,先后接待了日本以及臺灣、香港等國內音樂專家和新聞媒體對北管的專題考察和采訪,贏得廣泛贊譽。自籌資金在家里組織傳教北管,并協助組織舉辦北管培訓活動,學員50多人。

郭厚金 男,漢族,1930年9月出生,泉港區郭厝村南頭人,第二批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1942年師承同村北管藝人郭順花、郭必良學藝。主要學習北管演唱和笛子、二胡等演奏,偶爾也學習一些莆仙曲。經10年勤學苦練,其北管獨特的唱腔配打擊樂,成為鄉里的北管高徒。他有較高的音樂素質,其演唱保留江淮一帶民歌的特色,并融合莆仙音樂的某些唱法,使北管演唱更具泉港地方特色,純樸自然,曾多次參加省、市文藝交流演出,深受好評。主動協助組織北管藝人,對北管進行搶救、發掘、整編,傳唱獻譜100多首,收入《北管選編》2集,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成(福建卷)》,參與日本等藝術專家對北管的考察交流活動。曾在山腰官路和郭厝開館授藝10多館,學員200多人,組織舉辦北管傳承活動,學員30多人。

劉宗民 男,漢族,1939年8月至2010年10月,泉州泉港區人,第四批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1952年師承劉華恒學習北管,以演唱為主,有一副好嗓子及較高的音樂素質,其演唱除保留江淮一帶民歌特色外,受方言聲調和口語習慣影響,融合莆仙音樂的某些唱法,唱腔有獨特的風格,純樸自然,深受同行和觀眾的贊譽。積極參加峰尾誠平宣傳隊活動,曾20多次主動配合北管樂隊、樂團赴國際性、國家、省、市級交流比賽并獲獎,率先從1988年開始對北管進行搶救、發掘、整編,協助區、鎮做好北管的傳承工作,曾獻唱6首北管曲收入《泉州北管傳統曲牌選》VCD。 1963年開始在家里組織傳教北管,學員20多人,每逢周日在圭峰文化研究會組織舉辦北管培訓活動,學員50多人。

莊志丁 男,漢族,1925年11月出生,泉州泉港區人,第四批市級非物質文化遺產項目泉州北管代表性傳承人。1943年向莊友朝學習北管樂器演奏,以京胡兼噯子為主,兼學雙清、二胡、尺胡,其演奏主要運用 “支聲復調”,有遒勁、樸實之個性,具有北管特色,經5年勤學苦練,成為演奏北管主弦的名人。1979年參與協助組織埭港北管樂隊,曾多次參加山腰北管樂團赴市、區參加各種民間音樂演奏和比賽獲獎,并接待日本以及臺灣、香港等地區音樂考察團來訪尋根交流。在北管音樂瀕臨滅絕的關鍵時期,從1981年開始參與對北管進行搶救、發掘、整編,部分樂曲被收入《中國民間音樂集成(福建卷)》,1985年后受聘到錦山、前埕北管樂隊傳教北管樂器,傳授學員30多名。

|

|

責任編輯:王超 |