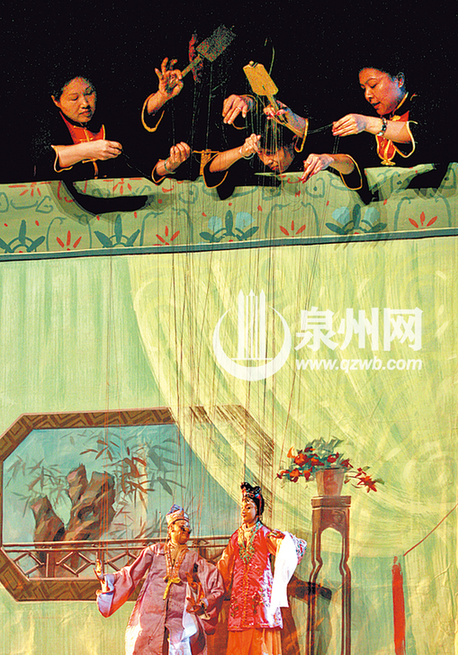

提線木偶

精彩的木偶表演

泉州木偶戲《趙氏孤兒》

現場觀眾如癡如醉

泉州提線木偶戲古稱“懸絲傀儡”、“線戲”、“木人戲”等,泉州及閩南語系地區,習稱“傀儡戲”、“嘉禮戲”,有學者稱之為“泉腔傀儡戲”。其源頭,與遠古巫文化關系甚密,本為“喪家樂”,漢代成為賓婚嘉會中的獨特表演藝術。晉唐時隨中原士族南遷入閩,據唐末五代泉州籍道士譚峭所著的《化書》等文獻,可知至遲于唐末五代即在泉州地區流行。

宋元時期,泉州社會經濟十分繁榮,多元文化交匯共榮。寺廟林立,祈福攘災、酬神還愿、醮事出煞等民間信仰與民俗活動極為繁盛。泉州傀儡戲充分發揮其巫文化潛質和“溝通人神”的獨特功能,與道教等宗教的科儀活動緊密結合,成為民眾生、老、病、死等生命禮俗中不可或缺的重要部分。

明代泉州傀儡戲與宋元南戲諸劇種長期交流融合,演出劇目、音樂唱腔、表演技藝、偶像造型工藝等已成熟完備,成為宋元南戲“泉腔戲曲”的組成部分,對此史書均有記載。明清時期,泉州傀儡戲班社林立,演出興盛,蔚為大觀。且已形成科班傳習制度,甚至出現了專門制作木偶頭像、服飾盔帽、砌末道具的“西來意”、“周冕號”等專業作坊。清中葉開始,泉州傀儡戲便隨著移民的腳步,向廣東、浙江、臺灣及東南亞閩南人和華僑聚居地流播。特別是對臺灣地區民俗文化和主要方言(閩南語,亦稱“河洛語”、“福佬語”)的形成,具有重要作用。

泉州傀儡戲歷經千年而不間斷的傳承,積累了豐富的傳統劇目,擁有獨特的劇種音樂“傀儡調”和多達300余支的傳統曲牌唱腔,包括“壓腳鼓”、“鉦鑼”等古稀樂器及一整套相應的演奏技法;形成了一整套獨特的理線功法——線規,以及豐富精湛的表演技法與成熟完備的演出規制;同時,兼備了特具“唐風宋韻”的偶頭造型及精美絕倫的雕刻、粉彩、偶像結構、服飾盔帽等制作工藝。泉州傀儡戲當代主要傳承者泉州市木偶劇團自1952年建團以來,創作演出了許多在國內外具有影響力的劇節目,以其獨特的技藝和精彩演出,數十次在國內外重大賽事中獲得殊榮,泉州傀儡戲已成為當代中國提線木偶藝術最杰出的代表。

2002年,經中國藝術研究院推薦,泉州傀儡戲同南音、梨園戲、昆曲、古琴、藏戲等共10個項目被聯合國亞太文化中心列入“傳統民間表演藝術數據庫”。2005年,泉州市木偶劇團被聯合國南南合作網示范基地,批準為“聯合國南南合作網木偶藝術項目示范基地”。

泉州傀儡戲大量傳統劇目中,保存四十二部“落籠簿”和《目連全簿》的劇目、音樂唱腔、演出形態的活資料,保存著大量古代泉州地區民間婚喪喜慶的禮儀及民間信仰習俗的訊息和相當豐富的古代閩南地區方言俚語、文學語言及其“純正”的古讀音。對了解、探究閩南地區民間信仰、民間習俗的歷史衍變和閩南方言(古“河洛浯”)的流變等,都是不可多得的寶貴資料。泉州提線木偶戲以其悠久的傳承史和在演出劇目、音樂唱腔、線功線規、造型制作工藝等方面的豐厚藝術積累,成為中國懸絲傀儡藝術的珍稀范本,并成為當今中國提線木偶藝術無可爭議的代表,頗具歷史、文化研究價值。泉州提線木偶戲歷經千年傳承從未間斷,是民眾生、老、病、死等生命禮俗中不可或缺的重要部分,在泉州乃至閩南地區影響深遠。同時在臺灣、廣東、浙江等毗鄰省份及東南亞一帶閩南人與華僑的聚居地流播,對于溝通兩岸民眾感情、增進民族文化認同,發揮著重要的橋梁作用。“木偶戲(泉州提線木偶戲)”于2006年列入首批國家級非物質文化遺產保護名錄。2012年12月泉州市木偶劇團、晉江市掌中木偶劇團和漳州市木偶劇團捆綁申報的《福建木偶戲后繼人才培養計劃》入選聯合國教科文組織“非物質文化遺產優秀實踐名冊”。

【代表性傳承人】

陳應鴻 男,漢族,1965年3月生,第二批國家級非物質文化遺產項目木偶戲(泉州提線木偶戲)代表性傳承人,國家二級演員。1978年考入福建藝術學校泉州木偶班,師承楊度、陳天恩、吳孫滾、魏啟瑞等藝師,專攻提線木偶“生”行的傳統表演,1983年拜黃奕缺為師,轉攻“雜”行,熟悉提線木偶形象的內部結構和線位設置。能準確演唱200多首傳統曲牌的旋律曲調,在《目連救母》及數十出傳統劇目的搶救與傳承中擔負重要工作,并記錄整理名老藝師楊度口述的《目連救母》《三藏取經》(六套)的演出本。參加創作演出的劇目多次獲國家級、省級獎項,個人在多種賽事中獲獎。多次參加國內、國際的文化交流活動。1992年以來擔任福建藝校泉州木偶班專業老師,2011年被上海戲劇學院聘任為提線木偶班主教老師,盡力培養提線木偶新人。

陳志杰 男,漢族,1964年7月生,第二批國家級非物質文化遺產項目木偶戲(泉州提線木偶戲)代表性傳承人,二級演奏員。1978年進入福建藝校木偶班,師從楊度、陳天恩學習木偶表演藝術,1979年師從名老鼓師洪清廉、龔天錫,從事司鼓及打擊樂器的演奏近30年。為搶救排練《目連救母》《李世民游地府》《三藏取經》等一批傳統劇目,及創作演出《水漫金山》《火焰山》《欽差大臣》等優秀劇目作出重要貢獻,是泉州提線木偶傳統音樂“傀儡調”及司鼓、打擊樂器演奏技法的重要傳承人。參加主創的作品曾榮獲文化部第十、第十一屆“文華新劇目獎”及全國木偶皮影比賽“金獅獎”,并多次榮獲省市個人獎項。多次參加國內外的文化交流活動,為對外、對臺文化交流做出貢獻。1992年以來擔任福建藝校泉州木偶班專業老師,傳授提線木偶傳統音樂的演奏技法。

林聰鵬 男,漢族,1964年出生,福建泉州人,第三批國家級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,擅長泉州提線木偶頭像雕刻及粉彩工藝,自幼師從家兄林聰權學習,1978年進入福建藝校泉州木偶班,主修木偶頭雕刻藝術。經30多年學習與實踐,熟練掌握泉州提線木偶頭像雕刻及粉彩工藝,為《目連救母》《三打白骨精》《火焰山》《太極圖》《欽差大臣》等劇目雕刻了大量木偶頭作品,其雕刻與制作工藝,刀法洗練、骨骼清晰、肌肉感強,獨具一格。曾隨團出訪五大洲四十幾個國家和地區,其木偶頭雕刻作品于1997年在香港文化中心現場展示并被香港博物館收藏,2009年在比利時布魯塞爾參加歐羅巴利亞國際藝術節“中國木偶藝術展”現場展示,廣受好評。授藝于陳俊翔,傳授泉州傀儡戲傳統木偶頭的雕刻與粉彩工藝。

王建生 男,漢族,1946年9月出生,福建泉州人,第三批國家級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家三級演員。出生提線木偶世家,1957年入泉州木偶劇團訓練班,主要傳承父親王金坡的木偶藝術,吸收其他木偶名家的表演技藝,精通生、旦、北、雜等四大行當的表演,擅長“生”行,具有個人獨特的表演風格,在唱腔、道白和演技上均獲社會各界好評。其擔當重要角色的參演劇目多次獲獎,1992年在全國皮影匯演上,《寶蓮燈》獲得個人優秀表演獎。在培養后繼人才時,能把四大行當毫不保留地傳授給學生,2005年被上海戲劇學院聘任為《提線木偶操縱》課程授課老師,2006年被泉州藝術學校聘任為提線木偶表演專業教師。

林文榮 男,漢族,1948年4月出生,泉州人,首批省級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家二級演員。1961年進入泉州木偶劇院演員訓練班,師承連煥彩、陳天恩、謝禎祥、黃奕缺、吳孫滾、楊度、陳清波等泉州提線木偶戲名家,熟練地掌握“生”、“旦”、“雜”行當的表演和說唱技藝,對木偶形象結構和線位設置有一定的研究,致力于傳統與創新的完美結合。擅長“北”行。從藝五十年來,多次獲國家、省、市獎項。曾隨團出訪法國、瑞士、德國、克羅地亞、斯若文尼亞、土耳其、日本、新加坡、菲律賓、印尼、泰國等國,以及臺灣、香港地區,均受到專家和觀眾的贊譽。授藝于泉州木偶劇團的中青年演員,曾擔任省藝校泉州木偶班班主任及專業教師,無私傳藝。收臺灣高雄“錦飛鳳”傀儡戲劇團團長薛熒源、馬來西亞柔佛州“新長春”木偶劇團團長黃振才為徒。

夏榮峰 男,漢族,1963年5月出生,泉州市木偶劇團副團長,首批省級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家二級演員。1978年進入福建藝校泉州木偶班學藝,師從泉州提線木偶戲名家陳天恩、楊度、黃奕缺藝師等,學習傳統木偶表演基本功,傳統音樂唱腔曲牌和傳統、改革的木偶形象制作及其表演藝術等。從事提線木偶表演與木偶制作藝術30多年,多次在文化部、省、市戲劇會演、優秀青年演員比賽和戲曲唱腔比賽中獲獎。曾出演《欽差大臣》,獲第二屆全國木偶皮影比賽“金獅獎”劇目金獎、個人表演獎及第十一屆文華集體表演獎。多次隨團出訪荷蘭、美國、英國、德國、法國、瑞士、西班牙、比利時、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南等國家及香港、澳門、臺灣地區。在1992年至1995年協助師傅傳授木偶表演與木偶制作于吳曉暉、邱志勇、陳鑾治、杜勇等人。

黃光煌 男,漢族,1945年6月出生,泉州南安市人,第二批省級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家三級演奏員。1961年入泉州市木偶劇團當學員,師承黃和示、黃榮華、王顯祖等戲曲音樂名家,學習傳統戲、“嘉禮曲”,掌握提線木偶韻味獨特的曲牌和演奏技巧,精通泉州提線木偶戲音樂,掌握好吹奏樂“嘉禮曲”的演奏風格。從事提線木偶音樂四十余年,擔負樂隊主樂“噯仔”演奏,曾為《青春夢》《收豬八戒》《大鬧天宮》《秦香蓮》等劇目作曲,參與搶救整理曲牌,搶排《目連救母》《竇滔》等傳統劇目,參與日本東京早稻田大學木偶研究室錄制整套《目連救母》工作。曾隨團出訪菲律賓、荷蘭、日本、法國、瑞士、西班牙、新加坡等國家和臺灣地區交流演出。曾培養九位學員吹“嘉禮曲”、學“南噯”,傳承提線木偶音樂。徐瑞廉男,漢族,1948年1月出生,泉州人,第二批省級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家三級演奏員。1960年考入泉州木偶劇院當演員,1964年轉學打擊樂主學司鼓。師從閩南著名樂師蔡金閩,長期擔任泉州市木偶劇團司鼓,四十多年來擔任司鼓演出劇目、傳統戲、神話劇、兒童劇、現代戲等三、四十個劇目。曾承擔《入城》《鐘馗醉酒》《小沙彌下山》《元宵樂》等提線木偶劇目的音樂設計,多次榮獲國家、省、市級獎項。曾參加全國、省、市的巡回演出、會演、獻演、國際藝術節、木偶節等活動,二十次赴國外文化交流、商業演出,得到友人贊賞及獲獎。1985年起先后為木偶戲、打城戲培養打擊樂、司鼓人才十多人,以傳教下一代為己任。

傅端鳳 女,漢族,1963年出生,泉州人,第一批市級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家二級演員。1978年進入省藝校木偶班學習木偶表演藝術,師從楊度、陳天恩等人,學習木偶傳統戲及木偶基本功。經過30多年的學習與實踐,熟練掌握提線木偶的角色表演,在唱念做打及線功技巧上下功夫,并師從木偶大師黃奕缺,學習木偶的內部構造線位布局及關節手腳服飾制作,精通“旦”行表演,并對“生”、“北”、“雜”等行當有一定的了解,表演戲路寬廣,表演中線路組織、運用連貫自如,其表演風格精湛細膩逼真,惟妙維肖,得到廣泛的稱贊及肯定,其主演的木偶劇參加國家、省、市各文藝賽事均獲大獎。曾任省藝校、上海戲劇學院泉州木偶班專業教師,其學生在全國、省級賽事中獲獎。

尤優雅 女,漢族,1941年出生,泉州人,第一批市級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,國家三級演員。1959年7月考入泉州市木偶劇團訓練班學藝,師從王金坡等木偶藝師,學習提線木偶基本線功、木偶曲白的唱念,學習傳統角色表演,1961年師從謝禎祥藝師,學習武旦(武小生)行當的表演,后又向黃奕缺大師學習木偶形象構造的制作線位布局和設置,擅長“武旦”、“武小生”行當,表演逼真、形神兼備、技巧嫻熟,曾多次榮獲部、省級獎項,多次隨團出訪,并參加影視、廣播、音樂等的拍攝錄制工作,得到國內外專家的好評。曾對藝校畢業來團的木偶演員進行個別指導,傳授表演技巧和經驗,應邀擔任泉州藝校木偶班教師,傳授泉州提線木偶藝術,其學生在全國、省賽事中獲獎。

沈蘇革 男,漢族,1966年8月出生,泉州鯉城區人,第四批市級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,二級演員。1978年在泉州藝校木偶班師從名老藝師陳天恩、楊度、吳孫滾、魏啟瑞等,系統學習提線木偶表演技藝,主攻“生”、“雜”行當表演。1983年師從黃奕缺學習提線、杖頭木偶表演、制作技藝。熟練掌握操偶線規,基本功扎實,表演細膩逼真,生動傳神,在唱、念、做及線功技巧上頗有心得,全面掌握木偶內部結構、偶像造型、線位布局、材料運用等相關制作常識。曾參加全國、省、市木偶皮影比賽、戲劇會演,多次獲獎,出訪五大洲40多個國家及地區,受到廣泛贊譽。被劇團指定為上海戲劇學院泉州提線木偶班專業教師,為25名學員傳授泉州提線木偶表演技藝,分別輔導泉州一中、五中學生學習泉州提線木偶表演基本功。

吳偉宏 男,漢族,1964年11月出生,泉州鯉城區人,第四批市級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人,三級舞美師。1978年師承楊度、陳天恩、魏啟瑞、黃奕缺學習提線木偶表演藝術,后又拜劇團老團長呂贊成為師,邊學習表演邊學木偶頭盔、帽制作,又經過黃奕缺大師悉心指導,掌握了提線木偶戲演出形象頭盔帽的制作工序,并對提線木偶頭盔帽加以改進、創新。經過30多年學習與演出實踐,為許多精品劇、節目制作無數的木偶盔、帽,是泉州提線木偶戲劇種頭盔帽的唯一設計者和制作者。其制作的木偶盔帽既美觀大方,又不影響木偶線位布局與提線的操縱,使木偶形象在舞臺上表演自如,已被日本、西班牙、我國香港等多家博物館收藏。并為泉州木偶劇團及法國,以及我國香港、臺灣等地木偶劇團培養泉州木偶頭盔制作人員。

陳建平 男,漢族,1970年7月出生,南安官橋鎮人,第四批市級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人。1979年,師從祖父陳來飲學習木偶表演技藝,白天練習線功,晚上練習說白、唱曲,熟練掌握了提、撥、勾、挑、扭、掄、閃、搖等木偶藝術的線功技巧,表演準確細膩、生動逼真、惟妙惟肖、豐富飽滿,富有獨特的藝術魅力,唱腔高亢樸實,節奏明快,富有地方特色,其精湛嫻熟的木偶表演技巧,受到觀眾的好評。現接掌“官橋鎮提線木偶團”,堅守傳統,大膽創新,演出傳統及新編劇目五十多本,長年活躍于閩南一帶,曾參加南安市木偶調演和泉州國際木偶節獻演,受邀到菲律賓演出,受到家鄉父老、海外僑胞、港澳臺同胞所喜愛。曾受聘于泉州藝校傳授提線木偶表演技藝,現家族傳承授藝5人。

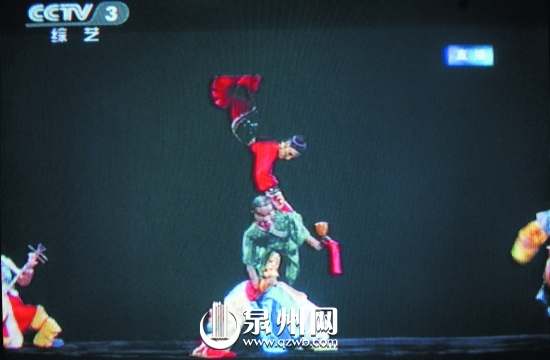

木偶戲《直通春晚》失利

網友寄語泉州傳統文化創新發展需大膽

泉州木偶戲當日在央視的表演 (燦芬截圖)

著名主持人董卿與演員們互動

泉州市木偶劇團十幾名演員洪亮地喊出福建代表隊的口號

對于泉州文化藝術界人士和不少市民來說,剛剛過去的這個周末有點不平常。

12月7日也就是上周六晚9點,泉州提線木偶戲《歡天喜地鬧新春》(原名《元宵樂》)參加中央電視臺《我要上春晚特別節目——直通春晚》綜藝節目展演現場直播。在本報等本土媒體預告后,很多人早早地就守候在電視機旁,期待著咱厝的非遺瑰寶入圍馬年春晚。然而令人遺憾的是,盡管泉州提線木偶戲贏得場內場外一片叫好聲,但最后因專家評委們認為應進一步加強創新等原因與春晚名額失之交臂。

“上春晚不是全部意義,但專家評委們的意見有道理,泉州傳統文化必須在保護傳承中創新發展。”就此,本土網友開啟了一場文化討論,鼓勵在傳統文化中融入更多的創新元素。

□泉州網-泉州晚報 記者 孫燦芬

現場回放 有人贊嘆神奇 有人建議創新

在當晚的節目中,代表福建參賽的泉州提線木偶戲,與山西隊高臺花鼓《萬馬奔騰節節高》、重慶隊雜技《夢》、寧夏隊舞蹈《花兒與少年》、湖北隊詩經朗誦配舞蹈《山風》同臺競技。五個節目中,泉州提線木偶戲還是唯一一個接受第二現場訪談的節目。

10時許,作為該場展演第四個節目,提線木偶戲隆重登場。隨著音樂響起,一個個沒有生命的木頭人,在觀眾眼前活起來——刣獅、跳鼓、疊羅漢、拍胸舞、彩婆變仙女……近6分鐘的表演,當場贏得主持人董卿“活靈活現、惟妙惟肖”等一連串贊嘆。不僅如此,現場的一些專業評委也不吝贊譽之詞。“太神奇了,這個節目演員們不僅要研究每個木偶角色的心理,還要掌握控線的技術難題,讓我們體會到中華文化的博大精深。神奇而偉大的藝術就藏在民間!”

與此同時,也有評委對提線木偶戲的創新提出了建議。2014馬年春晚執行總導演呂逸濤建議說,提線木偶戲的長項在于人物,在技術已經做到極致的前提下,能否把春晚30多年來的經典人物變成提線木偶的主角進行演繹,把現代的元素融入節目中,這應該是思考的方向。

網友探討 需推動傳統與現代融合創新

在投票環節,盡管獲得了10票媒體投票,但因為未獲得現場專業評審的投票,提線木偶最終遺憾地結束了此次春晚名額角逐之旅。

針對這一結果,在網絡平臺上,對于提線木偶戲在內的傳統文化,是要原汁原味地傳承,還是要與時俱進創新發展?網友們展開了激烈討論。網友“佩雷羅”表示,創新發展的建議太虛,之所以失利的最大原因在于南北文化的差異。

更多的網友則認為“要創新發展”說中了目前泉州傳統文化藝術傳承中的軟肋。一位不愿透露姓名的泉州文藝界人士表示,被指創新不足,其實不光是提線木偶一家,而是目前泉州文化藝術傳承的現狀。

“從題材到表演,從音樂到對白,沒有改變傳統的表演,在現代舞臺燈光下顯得相對無力。要創新,這句話很中肯。”網友“刺桐觀文”在觀看直播精后總結說。而網友“韓太尉”和“安海落瑛”則表示,是原汁原味地傳承還是與時俱進創新,確是難題。如何在守住傳統文化藝術精神內核的基礎上,推動傳統與現代融合創新,是值得泉州文化藝術界思考的問題。

期待努力后的成長

很多人為泉州提線木偶戲《直通春晚》失利不平,還有更多人就此陷入城市文化藝術如何更好傳承的反思。

而在記者看來,能代表福建登上央視舞臺,這本身已是一種莫大的榮譽和勝利。而能讓大家對挫折背后的原因進行剖析,更是一種難得的成功和成熟。“時光流轉,流走的是勝負后的悲喜;流不走的是努力后的成長。”《直通春晚》中的這句臺詞,讓人特別認同。對于將來,不管是加大題材創新,還是結合現代聲光電表現形式,關于此次失利的探討,將進一步為泉州文化的傳承與創新夯實底氣,凝聚智慧和力量。

古人云,“有則改之,無則加勉”。不能上春晚的小插曲過后,依著如何創新發展的思路認真鉆研、努力實踐,我們相信鳳凰終將浴火重生,一個更美好的“東亞文化之都”不會遙遠。(燦芬)

百戲之首 文化使者

“泉州時間”詮釋海之故事

2014年3月18日,泉州代表團將參加“2014東亞文化之都”(韓國)光州開幕式。連日來,在泉州市高甲戲傳承中心,演出人員進行緊張的節目彩排。14日,“我家在海邊”專場文藝演出進行彩排。圖為謝幕時,提線木偶打開條幅,用韓文向觀眾問候“大家晚上好”。

據介紹,在韓國光州舉辦的“東亞文化之都”開幕式,將有70分鐘“泉州時間”,這場名為“我家在海邊”的表演共有11個節目,分為《海之情》、《海之韻》、《海之夢》三個篇章。在這場三國文化大薈萃的開幕式中,泉州將呈現精彩的木偶表演《花好月圓》、充滿張力的現代舞《生命》,更有南音與高甲戲的強強聯合,帶來獨具魅力的閩南風情。(陳起拓攝)

木偶戲源于秦漢,盛于唐宋,被譽為“百戲之首”。2006年5月20日,國務院公布了首批入選國家級名錄的518個非物質文化遺產項目,木偶戲名列其中,包含泉州提線木偶戲和掌中木偶戲等12個子項目,其中泉州提線木偶戲列于首位。

在泉州市數十年對外文化交流史上,足跡幾乎踏遍世界各地的泉州提線木偶戲和掌中木偶戲成為一顆最耀眼的“明星”:一年內四進人民大會堂為黨和國家領導人獻演,亮相北京奧運會開幕式向全球40億觀眾展示中國戲曲精華,成為全球首個到聯合國總部舉辦專場演出的藝術團體;掌中木偶戲也頻頻代表國家對外展示我國非物質文化遺產的魅力,讓人深切地感受到泉州文化的燦爛與輝煌。這些豐碩成果讓全國同行對泉州木偶戲刮目相看,成為我國非物質文化保護中最重要的品牌之一,擔當了我國對外交流的“文化使者”。

□本版文字 泉州網-陳智勇

木偶戲人才培養創造“世界經驗”

去年年底,“福建木偶戲人才培養計劃”成功入選人類非物質文化遺產優秀實踐名冊,這是目前中國唯一入選此名冊的非遺項目,全世界至今只有十個項目入選。福建木偶戲包含了泉州提線木偶戲、晉江布袋木偶戲和漳州布袋木偶戲。

“‘優秀實踐名冊’項目具有較強的典范意義,聯合國教科文組織將向全球推廣入選項目的成功保護經驗。”中國木偶皮影藝術學會會長李延年接受本報記者采訪時說,這對全國木偶界是一大鼓舞,將進一步促進我國向世界弘揚優秀的木偶藝術。

“人才培養是一個劇種保護和傳承的基礎。”市文廣新局副局長林育毅說,泉州歷來十分注重非物質文化遺產的保護和傳承人的培訓工作,早在1956年就開辦了泉州市藝術學校培養人才;上個世紀七十年代末起,泉州專門開設多個提線木偶戲和掌中木偶戲表演班,培養了一批批高素質表演人才;前兩年,泉州還與上海戲劇學院合作招收了泉州木偶班,面向全國招收優秀人才。

“口傳心授”是非遺項目傳承的主要方式,泉州也十分注重發揮老藝人在文化傳承中的作用。近年來,泉州實施“十百千”工程,建立了泉州提線木偶戲傳習所和晉江南派布袋戲傳習所,還建立四級傳承人保護體系,讓科班教學與老藝人傳授相得益彰。

泉州市木偶劇團團長王景賢說,劇團在注重泉州提線木偶戲從業者的培養的同時,還不斷加強潛在傳承人和欣賞者的培育。保護、傳承、傳播三位一體,這是福建木偶戲人才培養計劃能夠入選“優秀實踐名冊”的重要原因。

“出人,出戲,出效益。”在晉江市掌中木偶劇團團長洪世鍵眼里,劇目創作與人才培育同等重要,是相輔相成之事。他說,晉江長期十分注重對掌中木偶戲的弘揚與傳播,吸引更多的觀眾特別是年輕人了解南派布袋戲的歷史傳統與藝術特色。

泉州木偶戲獻演奧運會大舞臺

近年來,泉州木偶戲頻頻亮相于奧運會和世博會等重大文化交流平臺,為泉州文化贏得了殊榮。

2008年8月8日晚,這是海內外泉州人引以為豪的夜晚:在北京奧運會開幕式上,泉州提線木偶在上篇《燦爛文明》戲曲篇章中領銜登場——表演曾獲第十屆文華獎的《古藝新姿活傀儡》的核心部分《四將開臺》,以獨特的方式向全世界展示中國戲曲以及泉州提線木偶的魅力。

王景賢認為,提線木偶在奧運開幕式“視覺盛宴”中作為主角展示我國戲曲文化內涵,主要基于兩大原因:一是提線木偶戲源于漢,興于唐,是中國戲曲的源頭之一,能夠體現我國戲曲文化的深厚底蘊;二是泉州提線木偶先后到世界數十個國家和地區交流演出,已經成為具有廣泛國際影響力的中國文化品牌。

去年,晉江市掌中木偶戲《鬧元宵》也參加了“2012倫敦奧運巡禮——中國青少年赴英文藝交流活動”演出,通過倫敦奧運會平臺展示泉州文化獨具特色的魅力。此次交流活動是我國“文化走出去”戰略的重要項目之一,意在加強中英兩國的文化藝術交流,展示我國傳統藝術保護成果。在英期間,該團還到世界著名學府牛津大學、劍橋大學及莎士比亞故居進行文化交流。

小木偶踏遍五大洲

“這是一次‘開疆拓土’的演出。”回憶起2005年泉州市木偶劇團在聯合國總部舉行首屆“聯合國中國春節文藝晚會”專場演出時,美國華納國際文化中心總監王凡至今還有些激動。該活動是聯合國首次以一個國家的節日舉辦專場演出,泉州市木偶劇團成為第一個到聯合國總部舉辦專場演出的藝術團體。

王凡認為,只有泉州提線木偶戲才能讓自己有足夠信心征服這些來自“不同國度、不同民族、不同文化”的特殊觀眾。泉州市木偶劇團自1952年建團后,長期作為泉州乃至中國的“文化使者”對外進行交流活動,特別是近20年來,成果尤為豐碩。目前該團足跡已遍及全球五大洲約50個國家和地區,進行了近160次交流和展演,這讓泉州提線木偶戲“世界一流木偶藝術”的美譽實至名歸。

作為地方文藝的優秀代表,晉江南派布袋戲在新中國成立后也承擔起了向世界展現和傳播中國傳統文化藝術魅力、以文化藝術搭建溝通橋梁的重任。洪世鍵說,該團至今已數十次赴世界各地進行文化藝術交流,所到之處,均受到當地民眾的熱烈歡迎和贊許,被譽為“東方藝術珍品”。

經典長盛不衰創新再添活力

泉州木偶戲頻頻在海內外文化舞臺上亮相,很重要的一個原因得益于有一批精品劇目,這其中有傳統劇目,也有不少創新之作。

《火焰山》:

文化部“優秀保留劇目大獎”

2009年,泉州提線木偶戲《火焰山》榮獲文化部“優秀保留劇目大獎”。

“優秀保留劇目大獎”是我國迄今為止“含金量”最高的文化獎項,入選劇目是從新中國成立60年來創作演出的上千臺優秀劇目中評選出來的。全省僅《火焰山》入選,也是全國唯一入選的一臺木偶劇。30年前,泉州市木偶劇團創作排演的大型神話劇《火焰山》晉京參加新中國成立30周年獻禮演出,榮獲演出一等獎。

《欽差大臣》:

首部木偶喜劇榮獲國際木偶大獎

在去年上半年舉行的第21屆國際木偶節上,《欽差大臣》榮獲最佳劇目獎。

《欽差大臣》是我國第一部大型木偶諷刺喜劇,根據果戈理的《欽差大臣》改編,自2002年創排以來獲得“金獅獎”和文華獎等諸多殊榮,2009年,該劇還晉京為國慶獻禮。

《古藝新姿活傀儡》:

走遍世界各地最聚人氣

《古藝新姿活傀儡》是泉州提線木偶戲參加國內外交流最常演出的劇目。

該劇目是我市提線木偶戲精品劇目之一,薈萃了《小沙彌下山》、《鐘馗醉酒》、《元宵樂》等經典劇目,2008年8月8日在北京奧運會開幕式文藝演出上亮相的《四將開臺》,就是《古藝新姿活傀儡》中的精彩篇章。

《趙氏孤兒》:

角逐第十四屆“文華獎”

《趙氏孤兒》是我國第一部木偶悲劇,由泉州市木偶劇團創排。去年,該劇參加第25屆全省戲劇會演榮獲一等獎。今年,該劇還將作為省市文化部門推薦劇目參加我國第十四屆“文華獎”的角逐。

這部戲將泉州提線木偶戲的表演技藝推向了新的高度,演員精湛的技藝,賦予角色新的生命內涵。

《金星花——小蘿卜頭》:

榮獲我國文化創新獎提名獎

去年,由晉江市掌中木偶劇團創排的少兒多媒體動漫木偶劇《金星花——小蘿卜頭》備受我國木偶界矚目。

該劇目是南派布袋戲在“突圍”中創新的力作,劇目創排后深受我國文化界肯定,去年先后榮獲文化部第四屆文化創新獎提名獎、第七屆全國兒童劇優秀劇目展演優秀演出獎和第25屆全省戲劇會演特別榮譽獎等多項殊榮。

木偶藝術的高峰

泉州木偶戲經千載傳承而成為中國木偶藝術的當世代表,究其根本,在于歷代藝術家不懈的藝術追求,僅最近一百年間,就涌現出江加走、黃奕缺、李伯芬、林聰鵬等一批大師級藝術家。

江加走:

“木偶頭雕刻藝術之父”

江加走(1871—1954)原名長清,泉州市北郊花園頭村人。他被后人尊稱為“木偶頭雕刻藝術之父”。

江加走在木偶人物的形象設計與創造方面繼承前人的藝術精華,總結出一套藝術創作理論,勾勒出了臉、眼、眉、鼻、口的各種形式,創作出各具特色的傀儡形態模式達到230多種,終于使其雕刻作品成為國寶,成為被各地博物館收藏的文物,為木偶藝術事業作出了卓越的貢獻。

黃奕缺:

國際木偶藝術大師

黃奕缺(1928-2007)南安市羅東鎮溪西村人。黃奕缺曾任中國木偶皮影藝術學會名譽會長。2004年被中國木偶皮影藝術學會授予“終身成就獎”,是享譽國際的木偶藝術大師。

黃奕缺將傀儡棚從“一字臺”改革為“天橋高臺”,為傀儡戲創造了廣闊的空間,設計了集懸絲、杖頭、布袋等傀儡戲技藝及人偶表演于一爐的舞臺演出,極大地豐富了傀儡戲的表現能力,把提線傀儡藝術推向一個新的巔峰。

李伯芬:

掌中木偶戲集大成者

李伯芬(1926-2012)晉江市潘徑村人,出身木偶世家,中國木偶皮影藝術終身成就獎獲得者。

在長期的藝術實踐中,李伯芬在繼承傳統的基礎上進行改革創新,1960年,他赴羅馬尼亞參加第二屆國際木偶與傀儡戲劇節,以出神入化的精彩表演,轟動布加勒斯特,為祖國贏得了榮譽。

林聰鵬:

創作木偶頭拿遍大獎

林聰鵬,1964年生于泉州。第三批國家級非物質文化遺產項目泉州提線木偶戲代表性傳承人。

目前劇團演出的大量傳統劇目、創新劇目所使用的木偶頭,大多數是林聰鵬的作品,他將泉州提線木偶戲木偶頭雕刻藝術推向新的高度。由他為主完成木偶頭造型雕刻制作的《欽差大臣》、《古藝新姿活傀儡》和《趙氏孤兒》轟動了海內外木偶界,拿遍大獎。

泉州市學生記者團走進中國閩臺緣博物館閩臺木偶藝術展

集結看演出 精彩偶遇記

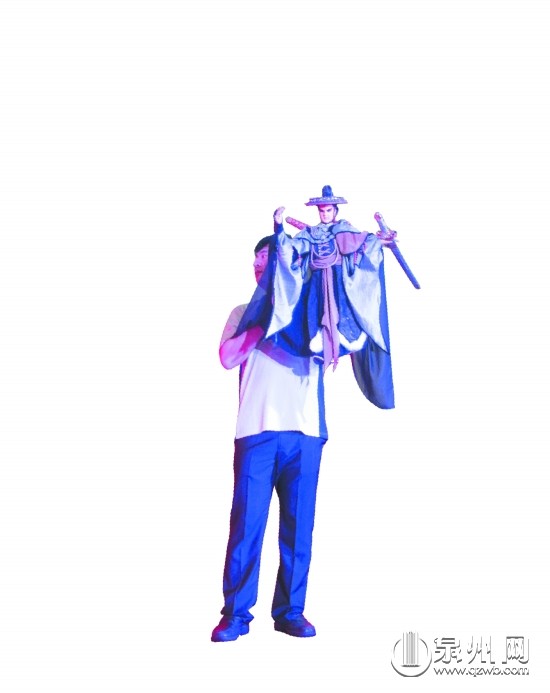

走到幕布前的木偶,讓孩子們激動不已。

現場不少孩子趴在舞臺前認真觀看

□早報記者 傅蓉蓉 吳小婷 文/圖

變臉、射箭、耍棍,還會跳《江南Style》和《sorry,sorry》……你相信嗎,這些可都是小木偶們的絕活。

5月18日,恰逢第38個國際博物館日,《指掌春秋——閩臺木偶藝術展》系列活動在中國閩臺緣博物館舉辦。當天上午,臺灣諸羅山木偶劇團、泉州市木偶劇團和泉州市刺桐幼兒園小朋友妙趣橫生的木偶表演,不僅吸引了現場觀眾,也讓學生記者樂不可支。

一開場,臺灣嘉義諸羅山木偶劇團吳萬成總監先給同學們上了堂小小的臺灣木偶知識課,從第一代8寸木偶到如今的金光木偶,展示了臺灣木偶藝術的發展歷程。風趣幽默的解說加上木偶們瀟灑的武打動作,神乎其技的變臉表演……讓同學們第一次領略到臺灣木偶表演的風采。泉州市木偶劇團帶來的《獅子舞》、《馴猴》、《小沙彌》等多個傳統劇目,逗趣的表演,同樣博得滿堂喝彩。

舞臺周圍的展示柜里,清代提線木偶打頭陣,展示了木偶的起源、造型構造、雕刻藝術等,各色樂器、表演道具也擺放其中。

據悉,此次系列活動將持續到6月17日,接下來還有閩臺木偶藝術專題講座、木偶DIY制作,錯過此次演出的同學,也可自行前往中國閩臺緣博物館一樓西齋展廳免費參觀。

★小木偶大奧秘

□學生記者 宋裕曼(鯉城區實驗小學五年級)

5月18日上午,中國閩臺緣博物館舉行了《指掌春秋——閩臺木偶藝術展》系列活動,我們有機會近距離采訪了臺灣木偶劇團演員。

活動一開始,臺灣諸羅山木偶劇團就給我們展示了各種大小不一的木偶,這些木偶動作敏捷,表演者有時以一小竹簽插入偶袖捻動,豐富了手臂動作。演員們可以憑借精湛技藝,做出木偶開扇、換衣、舞劍、搏殺、躍窗等高難度動作,令人叫絕。

表演結束后,我們有幸采訪了木偶表演演員之一、臺灣青年木偶聯合發展交流協會會長吳佳政叔叔。他告訴我們,他從小就跟著父親學習木偶,“學掌上木偶最快也要半年。”“為什么木偶舉起盤子不會掉?”我好奇地問道,他笑著回答:“因為它有離心力,能夠平衡,有一個中心點支撐,所以不會掉。”

原來,小小的木偶蘊含這么豐富的知識。學好木偶表演不是一朝一夕的事,不僅要持之以恒,還要能吃苦,掌握各種技巧。小木偶,有著大奧秘!

★閩臺木偶觀感

□學生記者 李釗(鯉城區實驗小學五年級)

5月18日是國際博物館日,泉州市學生記者團的學生記者們來到中國閩臺緣博物館,參觀閩臺木偶展。

在這里,我見識到了各個時代的木偶,也領悟到了布袋木偶的神奇之處。你看,小小的布袋人被表演者操縱得多好,不僅能耍雜技,還能跳舞呢!你瞧,第四代金光木偶手持著弓箭,將箭穩穩地射出,好不精彩!見識過了臺灣的布袋木偶,我們又觀賞了泉州提線木偶的奇特表演。

臺上一分鐘,臺下十年功。演員們要表演一個節目,都要努力排練許久,從這次木偶展中,我見識了精彩的閩臺木偶表演,收獲了不少知識。

★奇遇木偶記

□學生記者 陳澤鑫(豐澤區第二實驗小學四年級)

走進展館,栩栩如生的木偶頭,華麗高雅的演出服,形式多樣的配樂,豐富翔實的史料記載,一一展現在眼前,帶我們走進了木偶藝術的殿堂。可精彩還在后頭呢!來自臺灣諸羅山劇團、泉州市木偶劇團的大師們為我們獻上了一場精彩的木偶表演。

瞧,表演開始了。三個木偶人齊亮相,他們像孫悟空一樣自如地耍著棍子,時而把棍子拋向空中再接住,時而互相拋給對方,令人眼花繚亂。可厲害的還數那位“俠客”,當遇到賊寇,他拔出長劍,大聲一喝,一劍斃命,賊寇應聲被劈成兩半;他揮出草帽,“啪”的一聲,遠處的樹木應聲斷成兩截……

這是木偶人啊!是誰讓它們有了生命?當然是幕后的藝術大師們,他們用精湛的技藝,賦予木偶新的生命角色。“這個木偶比你們的年齡還大,他已經陪伴我十幾年了。”木偶大師視木偶如己出,木偶的每一個動作,都凝聚著他們的汗水和智慧,有時為了完成一個高難度動作甚至花費數月的時間練習,他們才是真正的幕后英雄。

(指導老師:李冬梅)

★采訪木偶劇團演員

□學生記者 吳思琪(豐澤區第二實驗小學三年級)

木偶又稱傀儡,有懸絲傀儡、掌中傀儡、杖頭傀儡等。我最喜歡的是泉州市木偶劇團的懸絲傀儡,尤其是《鐘馗醉酒》這出戲。

木偶怎么會喝酒呢?我采訪了泉州市木偶劇團演員沈蘇革叔叔。“請問木偶怎么會張開嘴喝酒呢?”叔叔回答:“木偶由三十幾條線操控,也有關節,可以像人一樣動,所以就可以喝酒了。”表演中,鐘馗不但會拿酒、倒酒,還會爬、坐、蹲等動作。你瞧,鐘馗把一大壺酒喝了,喝完就趴在桌子上睡著了;睡覺時不僅打起了呼嚕,還緊緊抓住酒壺不放;突然間,把酒壺一扔,就圍著桌子滿場一直跑、一直跑,跑了兩三圈,就又坐在桌子上了。真好笑。

今天的演出,真是讓我大開眼界。泉州市木偶劇團沈蘇革老師說:“木偶戲表演需要天分,但更需要努力練習。”我牢牢地記住了這句話。

★木偶跳《江南style》

□學生記者 黃印延(豐澤區第二實驗小學四年級)

幕布漸漸打開,射出了耀眼的燈光,演出開始了。一個可愛的腦袋露出來了,它的頭上頂著一個盤子,盤子一直在轉著,一會兒,又一個娃娃臉露出來了,它手上拿著三個盤子。忽然,一個木偶把兩個盤子分別放在另一個木偶的左手和右手,小心翼翼地把兩個盤子轉了起來。高難度的動作來了:剎那間,其中一個木偶拿著手上的盤子放在了另一個木偶的右腿上,另一個木偶以迅雷不及掩耳的速度把右腿上的盤子轉了起來。臺下的觀眾們傳來了雷鳴般的掌聲,大家紛紛把這個鏡頭拍攝了下來。

令我最不可忘懷的是一個老頭木偶跳《江南style》。只見老頭木偶出來后,場內傳來了《江南style》的歌曲。老頭木偶則手舞足蹈地跳起舞來,每個動作都做得完美無缺。臺上跳得熱鬧,臺下觀眾看得激動。

這次演出,讓我難以忘懷。如果您有機會到泉州旅游觀光,別忘了觀賞一場精彩的木偶戲。

|

|

責任編輯:王超 |