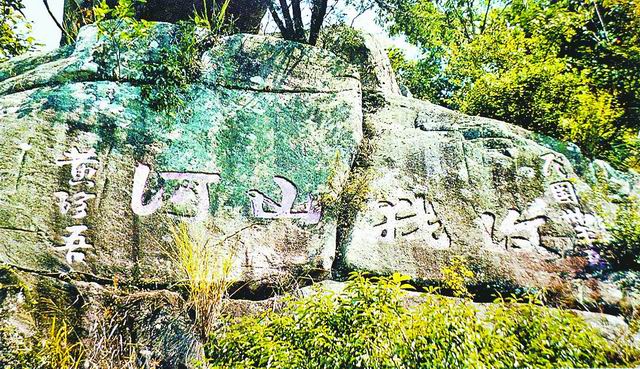

在中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年紀念日來臨之際,涵江區(qū)新縣鎮(zhèn)文筆峰上的“收我山河”石刻,再次引起關注。這是日本侵華的有力佐證,也是福建軍民奮勇抗戰(zhàn)的鐵證,彰顯著抗戰(zhàn)志向和決心,如今依然傳遞著愛國正能量。

記者看到,“收我山河”4個大字為行書題刻,字幅高150厘米、長450厘米,上款寫著“民國三十年”,下款寫著“黃珍吾”。當?shù)厣狭四昙o的村民說,這是愛國將軍黃珍吾在抗日戰(zhàn)爭時期題的字,每次讀起來都有一種蕩氣回腸的感覺。

記者查詢史料記載得知,黃珍吾于1900年出生,原名寶循,廣東文昌人,1924年進入黃埔軍校第一期步科學習,畢業(yè)后參加東征討伐陳炯明的戰(zhàn)斗,在惠州戰(zhàn)役中任第四團第一營代理營長。北伐戰(zhàn)爭期間,歷任步兵團長、憲兵團長、師政治部主任、黃埔軍校第七期政治部主任兼代理教育長。1934年赴蘭州任新編第一軍政治部主任兼西北日報社社長。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,曾任軍事委員會別動總隊代理副總隊長、福建省保安處處長、警官訓練所所長、閩海守備指揮官、青年軍第二零八師師長等職。1945年3月8日任少將。日本投降后,任青年軍副軍長、整編第二十三軍軍長等職。后赴臺灣,歷任憲兵司令、臺北衛(wèi)戍司令官、中將軍銜,1962年退役,1969年11月5日病故。他還曾著有關閩中親身經(jīng)歷的書籍等。

昨日,記者就黃珍吾抗戰(zhàn)題字的歷史背景,采訪了莆田文史專家黃國華。他介紹,他在早幾年編寫的《千年文化古村——永遠的黃巷》一書,收入了2幅黃珍吾題寫的“收我山河”的字。其中一幅就是新縣文筆峰上的石刻,另一幅是涵江區(qū)國歡鎮(zhèn)黃霞村黃氏黃岡祠堂壁上的石刻。

黃國華說,根據(jù)考證,黃珍吾為入莆黃氏岸公后裔,其祖輩于明末清初從莆田遷到文昌縣。上世紀30年代抗戰(zhàn)時期,時任福建省保安處處長的黃珍吾來莆田祭祖,在黃霞村留下了“收我山河”手跡,表達抗日救國的決心。而黃珍吾題寫新縣鎮(zhèn)文筆峰石刻的歷史背景是,1941年5月,福州市及連江、長樂、福清等縣相繼淪陷,福建省政府已先期內遷永安縣。在省保安司令部及人民抗敵自衛(wèi)團任軍職的黃珍吾率部隊撤退至新縣,在這里設前線指揮部,指揮抗日游擊戰(zhàn)爭,直至當年9月份日軍撤出閩江口為止。故其題刻具有重要史料價值。

黃珍吾畢生廉潔,他在自傳中寫道:“生活雖有不濟,然余不以為憂,蓋有國家,始有個人,只要建國成功,個人何憂乎衣食,假若革命失敗,國且亡,生命且不保,何貴乎個人及家庭幸福?余之生命意識如此,致自獻身革命以來,只問工作,不問生活,只問耕耘,不問收獲,立身處世,一秉領袖昭示,作為規(guī)范,奉公守法,廉潔自持,舍己為人,公而忘私,數(shù)十年如一日,莫敢稍存自欺。”

記者還查閱了黃珍吾侄兒黃浩良寫的追憶黃珍吾的《一顆永不沒落的彗星》一文。黃浩良在文中說,伯父曾擔任地方大員,“權勢在握,但從不利用職權,公款私用或求田問舍。如在福建保安處長任內,公私分明,出差不接受招待,分毫不茍,離職時身上只有18元光洋”。

圖①:黃珍吾身著戎裝照。

圖②:新縣文筆峰上的黃珍吾手跡,記載了其不屈抗戰(zhàn)征程。

圖③:國歡黃氏黃岡祠堂壁上的黃珍吾手跡,抒發(fā)了其抗日救國的情懷。

|

|

責任編輯:王超 |