國內首現明末瓷香爐現古阿拉伯文

見證泉州“海上絲綢之路”對外交流史

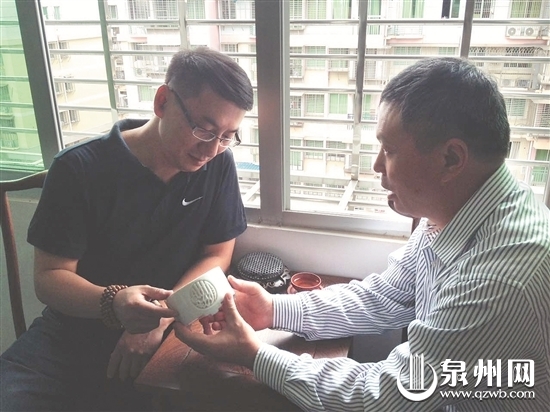

陳建中(右)和施政強研究古香爐

本報訊(記者 黃雅珊 通訊員 林聯勇 文/圖)一個制于明末的德化瓷香爐上有四圈古阿拉伯文字,昨現永春。泉州文物界人士表示,此乃國內首現。為何香爐上面會有古阿拉伯文字?其背后又有怎樣的故事?記者就此進行了走訪。

發現 香爐腹壁有四圈古阿拉伯文

施政強是永春民間收藏家,這個香爐是他在永春收藏到的。

“明末德化窯蔥根白釉古阿拉伯文開光三足爐”,這是泉州市博物館館長陳建中為這個香爐定義的名字。只見該香爐敞口、直腹、三足,內底滿釉微凹,外底素胎微鼓,腹壁外部以四圈古阿拉伯文開光。經測量,這個圓形香爐外徑12.2厘米,內徑10.5厘米,高7.2厘米。如今,這個經歷了三四百年光陰的香爐腹部已出現兩條“八”字形的裂縫。

據了解,1995年,陳建中受邀到英國講解德化瓷,曾在英國維多利亞博物館看到過一個腹壁上也有著古阿拉伯文的香爐。之后,作為德化瓷的資深研究者,他曾在國內尋找有著阿拉伯文足跡的瓷器,直至近期才在永春發現這個類似的香爐。

研究 特邀阿文資深翻譯官翻譯

這個香爐真正引起陳建中興趣的,就是其腹壁的那四圈古阿拉伯文。為此,他通過親友關系,找到了原外交部駐阿拉伯國家的阿拉伯文翻譯官李光斌。他是阿拉伯語譯審資深翻譯,曾在前幾年翻譯出版了《伊本白圖泰游記》。前幾天,李光斌從北京傳來了其對香爐腹壁上那四圈古阿拉伯文的翻譯,分別是“權利屬于真主”、“偉大屬于真主”、“平安屬于真主”、“贊美屬于真主”。

陳建中說,蒲氏族譜記載了其族人是永春香業的開創人,至明清時,以香謀生的蒲氏族人已經將永春的香產業發展到一定規模,而這個阿拉伯文香爐的發現,進而講述了一段德化外銷瓷與阿拉伯后裔、篾香制作等鮮為人知的故事。

“宋代定居泉州的阿拉伯人蒲氏家族的后裔,于明末清初遷永春,引進篾香配方和制作工藝,開始制作篾香,至今已相繼九代,歷時300多年,這一傳統產品現已稱為本縣外貿出口創匯的主要產品之一。”1990年出版的《永春縣志》這樣記載。

|

|

責任編輯:王超 |