國內首現明末瓷香爐現古阿拉伯文

見證泉州“海上絲綢之路”對外交流史

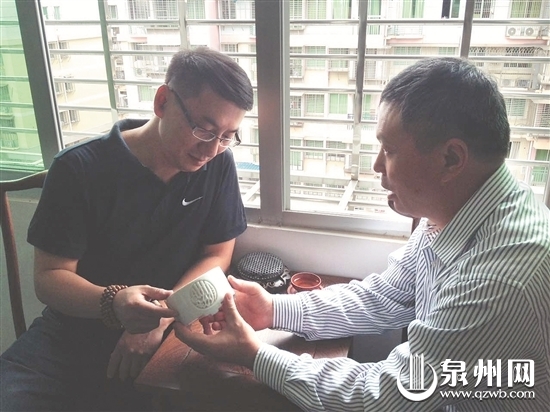

陳建中(右)和施政強研究古香爐

本報訊(記者 黃雅珊 通訊員 林聯勇 文/圖)一個制于明末的德化瓷香爐上有四圈古阿拉伯文字,昨現永春。泉州文物界人士表示,此乃國內首現。為何香爐上面會有古阿拉伯文字?其背后又有怎樣的故事?記者就此進行了走訪。

發現 香爐腹壁有四圈古阿拉伯文

施政強是永春民間收藏家,這個香爐是他在永春收藏到的。

“明末德化窯蔥根白釉古阿拉伯文開光三足爐”,這是泉州市博物館館長陳建中為這個香爐定義的名字。只見該香爐敞口、直腹、三足,內底滿釉微凹,外底素胎微鼓,腹壁外部以四圈古阿拉伯文開光。經測量,這個圓形香爐外徑12.2厘米,內徑10.5厘米,高7.2厘米。如今,這個經歷了三四百年光陰的香爐腹部已出現兩條“八”字形的裂縫。

據了解,1995年,陳建中受邀到英國講解德化瓷,曾在英國維多利亞博物館看到過一個腹壁上也有著古阿拉伯文的香爐。之后,作為德化瓷的資深研究者,他曾在國內尋找有著阿拉伯文足跡的瓷器,直至近期才在永春發現這個類似的香爐。

研究 特邀阿文資深翻譯官翻譯

這個香爐真正引起陳建中興趣的,就是其腹壁的那四圈古阿拉伯文。為此,他通過親友關系,找到了原外交部駐阿拉伯國家的阿拉伯文翻譯官李光斌。他是阿拉伯語譯審資深翻譯,曾在前幾年翻譯出版了《伊本白圖泰游記》。前幾天,李光斌從北京傳來了其對香爐腹壁上那四圈古阿拉伯文的翻譯,分別是“權利屬于真主”、“偉大屬于真主”、“平安屬于真主”、“贊美屬于真主”。

陳建中說,蒲氏族譜記載了其族人是永春香業的開創人,至明清時,以香謀生的蒲氏族人已經將永春的香產業發展到一定規模,而這個阿拉伯文香爐的發現,進而講述了一段德化外銷瓷與阿拉伯后裔、篾香制作等鮮為人知的故事。

“宋代定居泉州的阿拉伯人蒲氏家族的后裔,于明末清初遷永春,引進篾香配方和制作工藝,開始制作篾香,至今已相繼九代,歷時300多年,這一傳統產品現已稱為本縣外貿出口創匯的主要產品之一。”1990年出版的《永春縣志》這樣記載。

古香爐上有四圈古阿拉伯文

延伸 阿拉伯后裔至永春開創香業

“慶云飛縹緲;蘭圃馥氤氳。”永春五里街鎮西安路,華巖室與實驗小學之間,坐落著一間香氣繚繞、聞名遐邇的店面,這就是“蒲慶蘭香室”——永春香業的源頭。

宋元時期,泉州刺桐港成為“東方第一大港”,與埃及亞歷山大港齊名,成為“海上絲綢之路”(“香料之路”)的起錨地。當時定居泉州的阿拉伯后裔蒲壽庚家族,擁有大量海舶,壟斷泉州香料海外貿易近30年,“以善賈往來海上,致產巨萬,家僮數千”。1974年,在泉州后渚港發掘出一艘南宋遠洋貨船,載重量200多噸,船上香料遺存豐富,有降真香、檀香、沉香、乳香、龍涎香、胡椒等。古船發現者、廈門大學歷史系教授莊為璣先生曾幾次來永春蒲慶蘭香室尋訪和探究,認為這艘古船很可能就是蒲氏家族的香料船,與蒲家香業有密切的聯系。

由于擁有雄厚的海上實力,蒲家在宋末和元朝前中期顯赫一時。元朝末年,泉州陷入長達十年的亦思巴奚兵亂,蒲氏家族也不可避免地被波及。蒲壽庚之孫蒲崇謨次子蒲本初,出生僅數月,便由仆人抱著逃匿于晉江東石古榕楊氏母家,換姓為楊,在明初洪武年間考取進士。數代后復姓為蒲。

延至明清鼎革之際,閩南沿海大亂。清順治三年(1646年),蒲本初的后代由晉江東石遷居永春卓埔后溪寨(又稱龍溪寨,現達埔鎮漢口村),建古榕堂,成為永春蒲氏開基祖。隨著蒲氏入永,蒲氏家族的傳統產業——香業也隨之入永,只是經營香料已變成制作和販賣神香。之后,香業在蒲家累世傳承不輟,至今,永春仍有蒲氏家族的制香傳人。近幾年來,永春也一直在推崇“香道”,發展香產業,舉辦香文化推廣系列活動。

“這個香爐腹壁上的開光圖案紋飾是典型的外銷瓷特征,說明當時制作這批香爐以出口為主。”陳建中進一步評價說,永春蒲氏的制香業源于千年前“海上絲綢之路”的繁盛,而“海上絲綢之路”又讓承載著阿拉伯文化的德化瓷得以在世界范圍內交流。

|

|

責任編輯:王超 |