林戟保存下的連江縣長龍鎮洪塘村嶺頭頂林厝。

福州新聞網11月20日訊(福州晚報記者 劉琳 文/攝)

林戟是誰?

林戟,本名林勉森,字繼戟,號文杰,赴臺灣時用名“林舟洲”,被捕時用“林戟”名。

1898年,林戟生于福州市南臺島洪塘鄉瓦埕村名門望族——云程林氏。云程林氏入閩三世祖擇居洪塘,自五世祖兄弟五人皆登第入仕之后,云程林氏漸成望族,進士連綿多代,名臣良吏不斷。

林戟幼承庭學,飽讀詩書,從小渴望仗劍護國。自北京憲兵學校畢業后,投身軍界。根據福建省圖書館保存的《福州洪塘鄉云程林氏族譜》載:1918年,段祺瑞任命德高望重的海軍名宿薩鎮冰為福建清鄉督辦,督辦公署設在福州南臺中洲海軍公所。林戟先后任公署副官、古(田)屏(南)寧(德)建(甌)政(和)五縣清鄉調查長。之后,在海軍服務多年,歷任海軍陸戰隊統帶部獨立連連長、剿匪游擊隊第一隊隊長、海軍陸戰隊第一旅司令部副官兼寧海保安隊隊長、海軍陸戰隊第一步兵旅第三團中校副團長兼第一營營長、海軍陸戰隊第一混成旅補充團代理團長。林戟還曾參加東路討賊軍,先后任東路討賊軍司令部參謀、第一路統領。他還曾擔任福建全省剿匪指揮部別動隊第一支隊司令、福建省政府保安處省防獨立第二支隊副隊長等職。

林時雨告訴記者,他從哥哥姐姐和姑姑那聽說,福州淪陷時,父親曾在福州北峰一帶從事地下工作,極少回家。偶爾回家,也是晚上來,天未亮就走。1944年10月,福州第二次淪陷。次年5月18日,福州光復。之后,林戟曾短暫擔任福州市警察局偵緝隊隊長。

福州解放前夕,林戟經周問蒼等介紹,加入中國民主同盟(簡稱“民盟”)。

周問蒼,原名武宣,福州人。1922年,他因家貧從福建省立甲種商業學校輟學,參加東路討賊軍,在軍中擔任宣傳工作,因此與林戟相識。1926年,周問蒼參加中共外圍組織“滌社”,還曾與革命同志一起組織“青年黨社”。1933年,因參加“福建事變”遭當局通緝,前往上海。之后,他曾任福建《南方日報》記者、《毅報》文藝副刊主編、《中央日報》副刊編輯,撰寫和編輯、刊發了大量宣傳抗日救國檄文。1947年2月,周問蒼加入民盟地下組織,擔任籌委會委員兼組織委員會主任。新中國成立后,周問蒼歷任民盟福建省委組織部部長、副主委,福州市政協副主席,福建省政協常委、副秘書長等職。

位于倉山區建新鎮洪塘瓦程的云程林氏宗祠。

誰派林戟去了臺灣?

根據臺灣保安司令部檔案《匪中央情報局福建聯絡部潛伏匪諜陳明貴叛亂案》記載,林戟是受福建省臺灣工作委員會派遣,去臺灣執行潛伏任務。

1949年,國民黨踞守臺灣,“解放臺灣、統一祖國”成為當時的主要政治任務。是年9月,福建省臺灣工作委員會成立,下設辦公室,依托在省委辦公廳內,主要任務是加強同臺灣國民黨當局的政治和軍事斗爭。

1950年8月,經福建省臺灣工作委員會陳明貴介紹,林戟加入福建省臺灣工作委員會。當年9月,他奉命前往國民黨軍駐守的白肯島收集情報,策反國民黨駐軍官兵。1950年12月,他通過努力與臺灣商人林文光結識并成為好友,冒頂林文光父親林舟洲之名,由林文光代為申請進入臺灣。在林文光的奔波下,林戟于1951年2月成功到達臺灣。

林戟去臺灣前曾匆匆回了一趟家,當時,林時雨才10歲。他記得,父親對母親說:“我要出一趟遠門去做生意,家就交給你了。”父親臨出門,林時雨拉著父親的衣角,哭著問:“依爸,你什么時候回來?”“我很快就回來,你只管好好讀書。”父親摸著他的頭說。林時雨怎么也沒想到,父親這一走就是永別。他至今記得,父親離開時,他跟著出了家里的大門,看著父親的背影消失在瓦埕街的盡頭。

去臺灣與林戟團聚的

女性是誰?

讓林時雨沒有想到的是,1989年5月,堂姐林淑紅是抱著兩壇骨灰回到洪塘瓦埕老家的,一壇是父親的,另一壇是位女性的。堂姐還帶來了一個消息:1952年7月,一位名叫何雙燕的中年女性,以林戟夫人的名義從福州來到臺灣。在堂姐的眼里,何雙燕不但漂亮端莊,而且為人機警沉穩。

何雙燕是誰?林時雨不知道,當時還健在的哥哥姐姐也不知道,就連許多長輩也不知道父親何時有了一位叫何雙燕的夫人,更不知道這位夫人是如何到了臺灣。

來自臺灣保安司令部的《匪中央情報局福建聯絡部潛伏匪諜陳明貴叛亂案》對何雙燕來臺倒是有記載:“何雙燕為林戟之妾”,比林戟小8歲,于1951年春通過福建省公安廳科長游毓楨的關系,離福州赴國民黨軍控制的白肯島。1952年7月,由林戟以夫婦關系,化名陳依妹,以林陳依妹之名申請并成功進入臺灣。

游毓楨是誰?他是老資格共產黨人,也是林戟的老鄉和好友。記者從收入《福建事變期間我黨與十九路軍關系問題研討會專輯》中的一篇親歷者回憶錄中了解到,游毓楨至少在1929年前就加入了中國共產黨。1946年,游毓楨協助閩浙贛省委領導曾鏡冰和蘇華工作,并擔任風崗鄉鄉長,以掩護中共在鳳崗地區活動。

林戟生活的時代,福州社會接受男性娶多位妻子。為何林氏家族無人知曉何雙燕?何雙燕真的是林戟秘娶的新夫人?還是中共黨組織為配合林戟在臺灣的潛伏工作而安排的假妻子?目前尚未發現有公開的史料能說明真相。

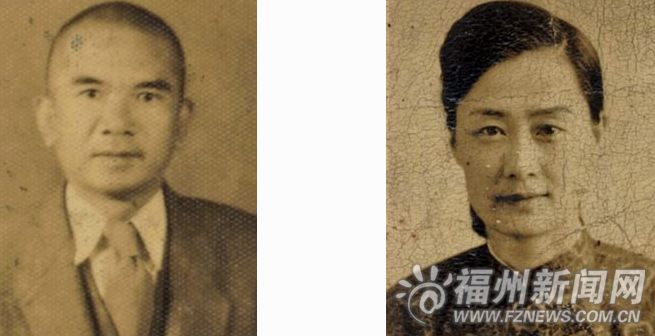

貼于族譜上的何雙燕與林戟照片。

林戟臺灣潛伏生涯的

上線是誰?

據臺灣保安司令部的《匪中央情報局福建聯絡部潛伏匪諜陳明貴叛亂案》載,林戟的領導人是林滔,林戟在臺灣潛伏工作的上線是陳明貴。

林滔,原名林啟鎳,曾用名林子秀。1912年9月生于福州,1928年南下印尼泗水謀生,參加反帝大同盟,1932年不幸被捕入獄,1934年獲釋并被驅逐出境。1935年轉赴東洋深造,成為明治大學科學經濟專業學生。學習期間,他積極參加中共東京支部領導的抗日救亡活動。1937年7月,全面抗戰爆發,林滔毅然棄學歸國,并于次年2月抵達延安,進入陜北公學學習。畢業后,任職于中共中央海外工作團。后來,林滔先后出任新四軍第五師政工科長,第五師第六團政治處主任和第五師敵工部副部長、部長。新中國成立后,林滔曾任福州軍區政治部聯絡部部長、解放軍總參謀部二部副局長、廣西軍區副司令員、廣東軍區顧問。1981年離職休養。

陳明貴比林戟小15歲,原籍臺北,寄籍福州,畢業于日本京都同志社大學商科。1949年9月,經民盟福建省委組織部部長周問蒼介紹,陳明貴參加福建省臺灣工作委員會。正是他介紹林戟進入福建省臺灣工作委員會的。陳明貴的主要任務是收集當時還屬于國民黨控制區的福建沿海島嶼和臺灣、金門、馬祖情報,開辟榕肯(福州—馬祖白肯)地下交通線,策反官兵,動員臺灣青年前往大陸。陳明貴在臺灣還有一項重要任務,就是掩護在臺灣的中共潛伏者。1953年11月,陳明貴在白肯島被捕。1956年3月16日,他與林戟都以“意圖以非法方法顛覆政府”的罪名,一起被臺灣當局殺害。

林戟在臺灣的

潛伏任務是什么?

由于林戟曾任古屏寧建政五縣清鄉調查長和海軍陸戰隊寧海保安隊隊長,且長期在海軍陸戰隊工作,既熟悉沿海情況,又在沿海多地有很廣的人脈。林戟加入福建省臺灣工作委員會后,最先執行的任務就是掩護陳明貴到白肯島和北礵島進行收集情報和策反工作。1950年9月,林戟受命前往白肯島,通過各種關系,掩護陳明貴活動,并尋找和設計今后常來白肯島的掩護理由——經商。

當時,踞守福建沿海一些島嶼的國民黨軍,是隸屬于臺灣保密局指揮的“福建省海上保安第一縱隊”。該部隊是國民黨于1949年5月在閩江口外的川石島成立的,是由國民黨從各地撤退的情治人員、軍校畢業學生因滯留福州而組成的游擊部隊,約4200人。由當時福建省調查室主任兼任福州戒嚴司令部副司令王調勛出任領導。之后,該游擊部隊就地與閩省各縣市地方團隊編組成軍,進駐福州沿海一些島嶼。平潭島解放后,王調勛領導的這支部隊先后改番號為“福建反共救國軍閩北地區司令部”、“福建省海上保安縱隊”(簡稱“海保部隊”)。

林戟加入福建省臺灣工作委員會時,王調勛任司令的這支部隊剩下3000多人,下設5個支隊,分別占據白犬列島、南礵島、北礵島、西洋島、東引島、烏丘島,同時經常流竄平潭四周小島。當時,海保部隊劃分為正常補給(固定名額)與臨時補給(突擊軍)兩類。除了固定名額由國民黨當局提供主副食與服裝(還不包括薪俸與武器)外,其它占該員額三分之二的突擊軍,臺灣當局不提供基本糧食,就連起碼的溫飽都無法滿足。因此,海保部隊中流行“六兩米,玻璃湯(白開水),延殘命,待反攻”。為了能填飽肚子,占據各島的海保部隊官兵經常要四處購些糧油。

林時雨(右)與堂叔林健(中)和堂弟林孔秋來報社座談。

林戟就是以賣茶油商人的身份經常到北礵島、白肯島等收集情報,策反國民黨海保部隊官兵。林戟和戰友們的工作頗具成效,1952年2月21日,北礵島國民黨海保部隊7名士兵起義,斃支隊長等13人,俘3人,獲槍27支,回陸地向政府投誠。1953年7月13日,人民解放軍解放臺灣當局控制的西洋、浮鷹、北礵等島嶼,解放軍某部分駐各島。林戟還與戰友們一起,經常以經商之名,行走于福州—白肯島,開辟新的情報線。

1951年2月,林戟來到臺灣,住在臺北市迪化街三段三五七號,以臺北力生農場經理身份作掩護,從事情報工作。其間,他曾以經商之名前往臺灣當局控制島嶼最前線,進行收集情報和策反工作,同時成功在霞浦縣歐港鄉(距離當時國民黨局控制的北礵島最近之域)設立茶油交換機構,用茶油交換國民黨軍用物質,如汽油、柴油等,建立商業和人情關系,收集情報,策反國民黨官兵,還準備在歐港鄉建立電臺,以方便與福州聯系。

林戟還與陳明貴等通過與臺灣情報系統相關人士聯系,拓展情報源。同時,他還參與在距離國民黨控制的烏丘島最近的興化縣石埕鄉(今莆田市埭頭鎮石城村)建立聯絡站,以方便傳送情報。

林戟還參與策反時任海保部隊副司令兼參謀長的林蔭。林蔭是平潭人,當過平潭縣縣長,抗戰時曾組織平潭民眾進行訓練,建立聯鄉聯島自衛。林蔭還是孫子兵法研究者,1953年曾在臺灣著述、出版了《孫子兵法淺解》。林戟與之是舊識,他雖做了許多工作,但沒有說服林蔭率隊起義。林蔭后來居于臺北新生南路,長期擔任臺灣專職“國大代表”。

林戟何時被捕?

臺灣國民黨“內政部”調查局閩東工作組派駐白肯島的人在1953年冬天考核閩省到白肯島船員時,發現了陳明貴的活動蹤跡。1954年8月7日,陳明貴從福州抵白肯島時被捕,并于9月10日押解至臺北偵訊。獄中,陳明貴受盡嚴刑,在臺灣保安司令部的《匪中央情報局福建聯絡部潛伏匪諜陳明貴叛亂案》中談及陳明貴受審時寫道“經主辦人員一月余不眠不休之審訊”,陳明貴始承認自己參加臺灣工作委員會……

1954年11月23日,林戟在臺北被捕。同年12月23日,何雙燕被捕。陳明貴、林戟是被同一張判決書判決死刑。陳明貴死后,一直無人收尸。所幸居于臺灣的福州洪塘云程林氏甚多。一個多月后,林戟的親侄女林淑紅帶著丈夫,冒險收葬了伯伯的遺體。何雙燕出獄后,林戟在臺親戚想方設法照顧她。1970年4月,何雙燕在臺病逝,后事也由林戟在臺親戚料理,骨灰長期保存于臺灣三山善社。

1980年1月,福州洪塘瓦埕云程林氏在臺宗親集資纂修《福建云程林氏宗祠修訂旅居臺灣宗親族譜》時,特意找到珍藏的林戟、何雙燕舊照,貼于族譜之上,以示紀念。至于為何未印到族譜上,他的親人們說,主要是防備臺灣情治單位來找麻煩,只有至親來索要族譜時才會臨時貼上二人的照片。

臺灣洪塘瓦埕云程林氏宗親保存的林戟照片,也讓在福州的林戟兒孫得以一睹先輩芳容。林時雨說:“要不是這張照片,我有時使勁想都記不起父親長什么樣。”

1989年5月,林戟與何雙燕的骨灰同時回到福州。

陶鑄、葉飛、楊而菖等紅軍領導人住過的嶺頭頂林厝正房。

林戟是中共黨員嗎?

在臺灣保安司令部的《匪中央情報局福建聯絡部潛伏匪諜陳明貴叛亂案》中的“涉案人員處理情形”表中,有一欄填寫林戟是1950年夏天加入中共的。除此之外,目前尚未找到林戟入黨的相關資料。

連江縣長龍鎮有一個洪塘村,住著明代從福州洪塘瓦埕村遷去的云程林氏。記者在長龍鎮洪塘村采訪時,多位老人都說起過相同的故事:

長龍鎮洪塘村位于大山深處,山路可至羅源、古田的深山。云程林氏集中居住于洪塘村最靠山處,其中建筑面積最大的院落是嶺頭頂林厝。嶺頭頂林厝建于清順治年間,保存至今,面寬50米,深75米,出了厝后門即是連綿群山。20世紀30年代,在閩東及連江、羅源鬧革命的陶鑄、葉飛、楊而菖等常常帶著紅軍骨干居于嶺頭頂林厝。雖不斷有國民黨軍進剿,但陶鑄、葉飛等人每次都能及時得到情報,趕在敵人到來前撤進深山。

有一次,駐守連江的國民黨兵得知又有紅軍傷員住在嶺頭頂林厝,立即趕去抓捕。在撲了空之后,他們準備放火燒掉嶺頭頂林厝。放火之際,林戟趕到。他走到嶺頭頂林厝大門前,指著門前對聯說:“你們的對聯中怎么有‘云程’二字?莫非你們就是洪塘瓦埕云程林氏遷到連江這一支?”村中林氏老人趕忙捧出族譜,林戟翻閱后立即與住在嶺頭頂林厝老人對輩份,正式認親。之后,他對前來放火燒宅的國民黨兵說:“這是我阿公、阿叔的家,你們也要燒?”準備放火燒宅的國民黨兵只好將手中火把扔進嶺頭頂林厝前面的水池里。

嶺頭頂林厝繼續成為陶鑄、葉飛等閩東紅軍領導人常常下榻的地方。只是在這之后,村中每座林氏宅院門前的對聯,雖年年不同,但“云程”二字一定少不了。這個習慣一直保存至今。