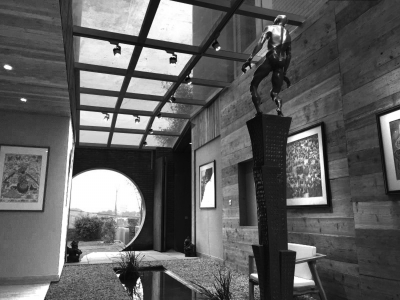

三筆文化核心展館

東南網12月29日訊(福建日報記者 陳挺 通訊員 楊保衛)在這里,看得見山,望得見海,觸碰得到鄉愁。

再有幾天,翔安區新店鎮澳頭文創基地內,以本土“三筆文化”為鮮明特色的三座文創藝術館就要正式和觀眾見面, 2萬海外澳頭僑胞,將在這里追尋到最本真的價值回歸。

三個新店土生土長的本土藝術家,“海之筆”蘇謠,油畫家出身的他,以鋤為媒,以廢棄的木頭和破碎的瓷片為介,創作出屬于他個人的藝術形式“木語瓷言”,引起海內外關注;“城之筆”蔡江南,以刀為媒,以泥巴雕塑為介,環島路書法廣場、文曾路、植物園,他的印記遍布廈門“大街小巷”;“田之筆”梁金城,蜚聲國內的著名農民畫家,以畫為媒,拿畫筆像拿掃帚一樣揮灑自如,繪出閩南鄉間最樸素濃郁的鄉土氣息。

以厚重、淳樸的本土文化助力美麗鄉村建設,這是澳頭打造“閩南美麗海港僑村”過程中傾注的理念。作為策劃項目的翔安區副區長葉曉東深有體會,在典范翔安的建設進程中,區、鎮黨委政府注重本土文化的保護傳承與弘揚,新圩“三子文化”與新店“三筆文化”的組織策劃做了很好的詮釋,成為城鎮建設的一抹亮彩。

“三筆文化”,猶如一道心靈之橋,一頭連接起生活、帶出藝術,另一頭,串起海內外鄉親濃濃的鄉愁;“三筆文化”,更是一幅美麗典范之作,勾勒出以新店為代表的翔安文化事業靚麗的人文底色。

文化大院為基點

打造翔安文創新平臺

站在澳頭社區文化大院的高處,不遠就是寧靜的大海,一海之隔正對著金門,這里是大陸對臺最近的地方。

海上的薄霧,輕輕籠罩著雨后的澳頭社區。放眼望去,周圍錯落有致的民宅環繞著的懷遠湖,散落著大大小小20多棟民宅古厝,這些老式的華僑托管房,未來將陸續誕生大大小小的文創空間,或為藝術家的創作基地,或為作品的展示空間,古民居即將煥發新活力。

古色古香的雙清橋,把寧靜的懷遠湖一分為二,而漫步湖邊,清澈的湖水,周圍滿眼的綠意,湖邊不時閃現出來的現代雕塑,讓這個歷史悠久的小村落交織著傳統與現代的文化印記。

文化大院前嶄新筆直的大路兩側,一大塊空地已經平整圍起,這里就是正在規劃設計階段的新店文創園區,而它的核心和依托,就是文化大院內一字排開的三棟建筑——“三筆文化館”,它是新店經典本土文化的高度濃縮,也是新店文創園區的起點。

新店鎮政府負責人介紹說,“三筆文化館”正在進行最后的設施陳設,元旦前后將開放,在翔安新城建設快速推進的背景下,新店鎮從文化大院做起,打造文化創意空間和文化創意園區新平臺,以吸引更多藝術家和文創公司入駐。

目前,澳頭社區充分發揮文化促進會的作用,利用空置舊學校和托管僑房,積極引進文創公司入駐,目前20多處托管房已經啟動裝修,已有滴水山房(廈門)文化產業發展有限公司、太極禪(福建)文化傳播有限公司、廈門貳陸玖柒文化創意有限公司等多家文創企業入駐,帶動了人氣和消費,也促進村民增收。

不久后,澳頭文創基地內將舉辦“面朝大海——澳頭文化藝術季”,屆時,三筆文化展、跨界藝術展、書畫藝術展等重量級展出將相繼推出。

三支筆巧繪家鄉

翔安再添文化新品牌

美麗鄉村建設,讓澳頭這座古老的村鎮,注入更多的文化元素,也挖掘展現出了更多傳統歷史的光輝,而在新店撲面而來的文化氣息中,“三支筆”的力量無疑最重。

“田之筆”梁金城、“海之筆”蘇遙、“城之筆”蔡江南。三位藝術家人生歷練不同、風格迥異,但卻同樣扎根新店,回歸故里,從心底萌發出來的對鄉土的愛和深深的眷念,驅動著他們一同揮毫潑墨,描繪著新店多姿多彩的文化篇章。

絲毫不介意被人稱為“玩泥巴的雕塑藝術家”蔡江南,工作室在島內的曾厝垵“2697”藝術園,但現在他更多時間待在新落成的澳頭文化大院內,一大早,他就開始細細地雕琢起來,這回在他手上的,是一組人和馬的主題作品。近些年重心從公共藝術作品轉向個人藝術創作的他,更多的具有都市情懷的浪漫主義色彩,以更精準的人生和藝術態度,雕塑生活,雕塑快樂。

這些年來,蔡江南的作品早已為廈門人所熟知,在廈門的大街小巷,常常可以看見蔡江南的作品:環島路書法廣場名為“書法起源”的三塊巨石、文曾路山坡上栩栩如生的彌勒佛像、植物園的“駱駝一家子”,都出自他的手筆,而在三筆文化館建成后,他已把目光投注到了更廣闊的天地間去。

無論是海底沉睡了百年的明清碎瓷片,還是被歲月磨礪得千瘡百孔的殘缺木頭,在蘇謠筆觸的精心勾畫下,都變成了歷久彌新的藝術珍品。

油畫家出身的他,卻對跨界藝術產生了濃厚的興趣。漫步蘇謠的文化館內,木器、破碎的瓷片、鋤頭、扁擔,在他的手里,都成了寶貴的創作材料,在蘇遙看來,這些古老的舊物,連接著過去,維系著鄉愁,把這些古老的舊物用藝術的形式定格下來,觸動親人內心最柔軟的部分,激發更多的后人熱愛家鄉的情懷,是他創作最原始的沖動,而他也借此形成了自己獨特的藝術語言“木語瓷言”。

淳樸的構圖,憨厚的笑臉,亮麗的色彩,熱情的勞動場景,濃郁的閩南鄉土氣息……這就是農民畫,翔安兩次榮獲全國書畫藝術之鄉,其代表人物正是新店本土農民畫家梁金城。

而今,農民畫開始走上了產業化發展之路,小到一個杯墊,大到廟宇、宗祠、壁磚、墻體,都可以看到農民畫的蹤影。梁金城說,他現在最大的愿望就是把傳統的技藝傳承給下一代,讓更多的年輕農民,能夠“沉下去”,像拿掃帚一樣揮筆自如,把普通人的生活更加淋漓盡致地勾勒出來,而三筆文化館無疑給他提供更寬闊的創作空間。

富美雅充分發掘

美麗鄉村建設最新寫照

對富雅美的充分發掘,是新店鎮打造美麗鄉村建設的重要出發點,而這些藝術家的創造,尤其是在“雅”字上的重大挖掘,無疑起著巨大的助推力。

新店鎮黨委書記沈金德說,以蘇遙為例,他個人的藝術符號“木語瓷言”,得到業界人士高度贊譽。而在“美麗鄉村”建設過程中,他充分發揮自身的藝術才能,動手整理房前屋后,把牛棚變茶室,將自家打造成別具鄉村特色的花園之家,并帶動左鄰右舍一起共同締造,深刻改變了整個村莊的面貌。

因為共同的家鄉文化認同,村民們心往一塊想,勁往一處使,社區有座“同心橋”,這條路之前是晴天灰雨天泥的土路,村民出行十分不便,為解決這個難題,社區黨支部發動群眾投工投勞,不計報酬,配合施工單位共同完成工程建設,心連心,一家親,同心橋成為造福百姓、凝聚民力的社區建設經典案例。

“三筆文化”的涌現,已經吸引了廈門不少文化名家的關注。廈門市政協特邀研究員彭一萬說,“三支筆”把筆端對準最火熱的生活場景,農民畫畫的是本土故事,油畫是外來品,而雕塑書法歷來一直被公認為高雅藝術,代表這三種藝術形式的“三支筆”,聚合在新店,難能可貴,在國內其他鎮街也是極為罕見的,“三筆文化”接地氣,傳遞正能量,栩栩如生地勾畫新店城市、農村的新氣象,讓老百姓“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”。而新店鎮的面積比肩廈門島,這里過去是“過臺灣下南洋”的主要港口,也是地下黨人活動的重要根據地,為后人留下了豐富的歷史文化題材,此次新店濃墨重彩推出的“三支筆”,在挖掘歷史、展現現實方面,大有可為。

一滴水反射出太陽的光輝。在彭一萬看來,“三支筆”為翔安區乃至整個廈門市又增添了一個殼麗的文化品牌。而在“三支筆”的背后,是三名藝術家的人生洗練,以及他們筆下豐富的文化內涵——從心底萌發出來的對鄉土的熱愛,驅動著他們一同揮毫潑墨,描繪著翔安的絢麗篇章。

?

|

|

責任編輯:王超 |