昨日召開的泉州“海上絲綢之路”調研座談會透露

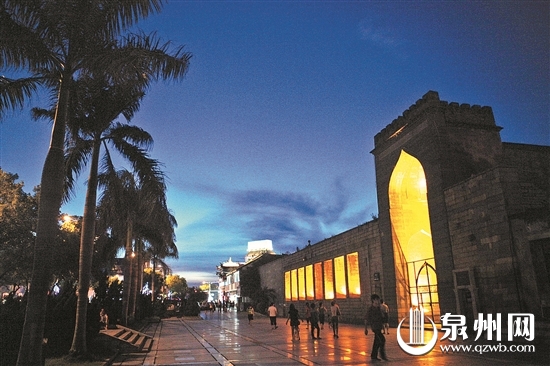

泉州列入中國世界文化遺產預備名單的考察點之一—清凈寺 (吳嘉曉/攝)

早報訊(早報記者 張素萍 林福龍 李波玲)昨日,泉州“海上絲綢之路”調研座談會召開,來自中央文史研究館的專家一行齊聚一堂,為泉州的“海絲”考察點保護把脈、支招。

記者獲悉,泉州正規劃建設國家級的中國海上絲綢之路博物館,擬2016年動工建設。為了更好地保護泉州“海絲”文物,《泉州海上絲綢之路史跡保護條例》將于明年3月起實施,推動“海絲”保護規范化、法制化。

泉州16處考察點列入中國世遺預備名單

泉州是聯合國教科文組織考察“海上絲綢之路”時的重要考察點之一。2001年,泉州在全國范圍內率先啟動“海上絲綢之路”申報世界文化遺產工作。

經過數年努力,目前泉州有16處考察點列入中國世界文化遺產預備名單,而且這些考察點,全部為國家級文物保護單位。據悉,泉州列入“海絲”世界文化遺產預備名單的遺產點全國最多,具有突出的普遍價值。

“這些文化遺產涵蓋體現了海上絲綢之路文化內涵的生產基地、海港設施和交流產物三大類史跡,品類多樣、代表性與典型性杰出,為古代港口城市所罕見,具有很高的歷史、藝術、科學價值和全球突出的普遍價值,是‘海上絲綢之路’全盛時期人類文明交融豐富而獨特的見證。”會議介紹,泉州“海絲”文化遺產真實性、完整性保存較好。文化遺產點至今沒有遭受較大的人為和自然災害的破壞,歷年來得到較好的保護和修葺,現申請列入世界文化遺產名錄的遺產點均保存完好或基本完好。

泉州正規劃設計擬建中國海絲博物館

會議透露,泉州正規劃建設國家級的中國海上絲綢之路博物館。據介紹,文化部已明確表態支持項目建設,目前項目已經邀請中國著名建筑師朱培進行前期策劃和規劃設計,擬在明年動工建設。

此外,泉州繼續設立專門的“海絲”申遺常設機構。同時,在泉州海交館專門開展“海絲”學術研究、水下考古、“海絲”對外交流工作。把“海絲”申遺和保護管理的運行經費全部納入財政核算保障。

首部地方性法規鎖定“海絲”保護

據不完全統計,近年來,泉州相繼對海絲考察點進行修繕和環境整治,共完成整治建設項目120多項,涉及7個縣(市、區)11個鄉鎮,覆蓋面積4000多平方公里。

為了更好地保護泉州“海絲”遺跡,今年根據發展需要和形勢變化,泉州市人大常委會已將《泉州海上絲綢之路史跡保護條例》列為泉州市首部實體法進行立法。

據透露,《泉州海上絲綢之路史跡保護條例》將于2016年3月起實施,推動“海絲”保護規范化、法制化。

相關鏈接

泉州列入中國世界文化遺產預備名單的16處考察點:

萬壽塔、六勝塔、石湖碼頭、江口碼頭、九日山祈風石刻、真武廟、天后宮、磁灶窯系金交椅山窯址;老君巖石造像、開元寺、伊斯蘭教圣墓、清凈寺、草庵摩尼光佛造像、府文廟;城市建設與交通發展史跡:德濟門遺址、洛陽橋。

此外,泉州還有德化屈斗宮古窯址、南坑窯、安平橋、龍山寺、清水巖、圭峰澳及打銀澳造船遺址等相關潛力遺產點,以及眾多館藏可移動文物。

泉州海絲遺存百看不厭 每次考察都有新的收獲

早報訊(記者 林福龍 張素萍 李波玲 胡彥明 文\圖)連日來,中央文史研究館館員安家瑤等專家一行來泉調研泉州海絲文化,現場走訪了洛陽橋、九日山、清源山老君造像等海絲景點后,對泉州豐富多元的海絲文化發出由衷贊嘆,并為泉州人民的海絲遺存保護激情以及這座城市濃厚的海絲文化氛圍點贊。

人物專訪A

古代海上絲路商貿往來 泉州“扮演”著重要角色

●安家瑤(中央文史研究館館員、中國社科院考古研究所研究員、漢唐研究室主任、西安研究室主任)

“這里的海絲遺存十分豐富,百看不厭,每一次來泉州,都有新的收獲。”安家瑤說,1995年時她以旅游者的身份第一次到泉州,就被當地濃厚的閩南文化氛圍,以及古樸別致的建筑特色所吸引;2014年年底,她以學者身份再次來到泉州,參加海上絲綢之路與世界文化遺產申報學術研討會,讓她再次感受到歷史文化名城的魅力,“第三次則深入海絲景點考察,算得上是細讀、細品泉州城,令人驚喜不斷”。

印象 千年洛陽長橋 造橋技藝精湛

在現場考察完九日山、洛陽橋、清源山老君造像、晉江摩尼草庵、城南德濟門遺址、天后宮等海絲景點后,她感慨萬端:“像那座橫跨江海的洛陽古橋,經歷近千年風風雨雨,仍然安健如初,泉州古人的造橋技術,獨步海內外!”

她說,始建于北宋年間的洛陽橋,前后耗時七年之久,以梁式石橋建筑中的精湛技藝,名震海內外,“如今橋上的宗教信仰依舊,香火延續千年不斷,稱得上是活態文化遺存保護一個典范了!”同時她還指出,目前橋下一些淤泥的清理問題,要盡快實施。

評價 海絲歷史遺存保護 泉州一直走在前面

“泉州是古代海上絲綢之路重要的港口之一,在宋元時期泉州的刺桐港,與埃及的亞歷山大港齊名,被稱為‘東方第一大港’,足見當時的泉州海外貿易的繁榮與昌盛。”安家瑤認為,泉州在古代海外貿易起到至關重要的作用。

在海絲歷史遺存保護方面,泉州一直走在前面,早在1989年泉州就被列為“海上絲綢之路考察點”之一,“1991年聯合國教科文組織專家組30多人,看見九日山上的祈風石刻,當場贊嘆不已”。而去年11月,在泉州召開海絲學術研討會,更說明泉州在海絲保護方面遙遙領先,“會上達成的《泉州共識》,可以說從一定程度上推動了這項申報工作的進程”。

感受 不論政府還是民間 泉州海絲文化濃厚

如今,在國家“一帶一路”戰略的大背景下,從中央到地方,對海上絲綢之路的文化保護與挖掘極為重視,“這次來泉州考察,不論是從政府層面,還是從民間百姓角度,都讓我們感受到這座城市的文化氛圍”。

同時,她還建議,泉州一些海絲遺存景點,按照申報標準看來,部分地方的周邊環境還需要加大整改力度。“這項工作不是三天兩天的事情,需要各方面齊心協力,才能達到申報標準的要求!”

人物專訪B

泉州海絲遺跡密集 保護文物激情令人感動

郭旃是世界遺產保護專家、國際古跡遺址理事會原副主席。多年來,他致力于我國世界遺產項目的申報評選,在世界遺產工作方面有豐富的理論基礎和實際工作經驗。去年,在他的參與帶領下,“大運河”“陸上絲綢之路”已經成功入選世界文化遺產名錄。繼去年在泉州發表《絲路申遺的意義、影響、途徑和題目》的主旨報告之后,郭旃再度來泉調研泉州“海上絲綢之路”文物。

●郭旃(中國文物學會世界遺產研究會會長、國際古跡遺址理事會前副主席)

“海絲”遺跡 密集程度國內罕見

郭旃說,泉州有很密集的“海上絲綢之路”遺跡,這在國內很少見。

早在1991年,聯合國教科文組織海上絲綢之路考察團專家到泉州開始為期5天的考察之旅。在完成考察之后,總協調人迪安博士向世界鄭重宣布考察團結論:“泉州整個城市是海上絲綢之路博物館的完美體現。”1994年,聯合國教科文組織確立泉州為“海上絲綢之路”起點的地位。

保護文物 泉州激情令人感動

海上絲綢之路作為非常重要的海上交通通道,對人類文明發展起著重大影響。

郭旃說,泉州有眾多“海上絲綢之路”遺跡,這些年來泉州市政府一直致力于文物保護工作,但文物的保護管理是一個體系、一項長期工程。他認為,應從提高保護意識、推進法律建設等方面,持續推動文物的保護管理。

“泉州保護文物的激情令人感動!”郭旃說,泉州民眾的愛鄉情懷令人感動。

連日來,專家一行走訪了洛陽橋、九日山、清源山老君造像等海絲景點。

專家聲音

文物保護工作 泉州做得很好

●樊錦詩(中央文史研究館館員,敦煌研究院名譽院長、原院長)

這是樊錦詩第一次來泉州,在參觀了眾多“海上絲綢之路”泉州史跡之后,她一連說了三個“很”:很開眼、很受教育、文物保護工作做得很好。

在參觀調研了南安九日山、九日山祈風石刻、泉州開元寺、石獅六勝塔、德濟門遺址等眾多泉州“海上絲綢之路”遺跡之后,樊錦詩對九日山祈風石刻、晉江草庵和五店市印象最為深刻。“晉江五店市的建設,可謂搶救了一批文物!”樊錦詩說,能在周圍一片高樓大廈的城市環境下,把泉州閩南古大厝整體保護起來,可見泉州很重視文物保護。

樊錦詩認為,不論是靈山墓地、九日山祈風石刻,還是晉江草庵,都是與古代“海上絲綢之路”有關的文物,這些文物的存在能證明泉州是古代“海上絲綢之路”的起點。“泉州的文物是分散在城市各個角落,所以保護任務比較艱巨,但文物保護好了就是一種活的見證,希望各級領導不能光拿它們發展旅游,而是要切實保護好來。”

多元文化寶庫 令人印象深刻

●彭金章(敦煌研究院考古專家,武漢大學考古教研室負責人、教授)

“泉州是海上絲綢之路的起點,很有名,文物保護工作做得也很扎實。”彭金章笑說,與五六年前首次來泉開會時的匆匆一瞥相比,這一次的參觀走訪,讓他對泉州有了更進一步的了解,“考察三天看了很多地方,收獲很大!”

“晉江五店市高雅、優秀,留住城市文脈,讓人記住鄉愁……”彭金章感慨,在如今的商業大潮下還能原汁原味地保住民俗,很了不起。與此同時,這次參觀調研也讓他感受到泉州的“海上絲綢之路”文物不僅多,而且至今保存不錯,尤其是洛陽橋和晉江草庵的摩尼教遺址讓他印象深刻。

彭金章說,“景教、基督教、摩尼教、伊斯蘭教,眾多宗教在泉州共存共榮,泉州的多元文化讓人驚奇!”

多種宗教文化 在這和諧共融

●徐嵩齡(國務院參事、中國社科院數量經濟與技術經濟研究所研究員)

“這種多元文化在泉州落地生根,交融并處,是一種很獨特的文化現象。”徐嵩齡說,泉州從唐宋時期海外貿易逐漸興起,到宋元達到鼎盛,“經濟文化的發展,從如今的這些海絲遺存中,當年商賈往來的盛況,仍依稀可尋。”

通過這兩天的實地走訪和相關部門的文字介紹,他感覺,泉州城市不大,但歷史文化底蘊深厚,尤其是海絲文化特色顯著,“這都利益于泉州歷史上文化脈絡的傳承與弘揚,這一點值得特別強調。”從上世紀90年代開始,泉州對海絲文化保護高度重視,“以開創性的方式,加大保護力度,讓這些歷史遺址穿越時空,煥發出新的生機與活力。”

他還表示,泉州與揚州一樣,同為歷史文化名城,都具有豐富獨特的海絲文化元素,但泉州從古代至今,多種外來文化融合特色十分突出,多種外來宗教,像伊斯蘭教、摩尼教等,和諧相處,相互交融,共同發展,繁盛至今。

海絲文化活動 百姓參與積極

●趙中樞(中國城市規劃設計研究院教授級高級規劃師)

“講到海絲文化,人們不會忘記泉州。”多次來泉州的趙中樞仍然顯得十分激動,在清源山老君巖前,趙中樞說,所有的綠化植被,都給泉州這座古老的城市增色不少。此外,他更是對早報去年舉辦的海絲九城聯合跨年撞鐘的活動贊不絕口,“百姓積極參與有關海絲文化的活動、保護工作,這樣的情況在其他地方很少見。”

因工作的性質,趙中樞數十年來走遍祖國的大江南北,見過不少城市的美好風光。“但是,泉州有著太多的好東西了,每一次都有新鮮感。”他說,每一次來都會有不一樣的感覺。

泉州海絲文化 地位獨一無二

●趙德潤(中央文史研究館館員、光明日報社原副總編輯、新華社河南分社原社長)

“不可否認,泉州在海絲文化中的地位是數一數二的。”趙德潤說,泉州歷來重視文化保護,十分珍視所有文物。“大家會很自覺地去保護這些歷史符號,至今我們走在這個城市里仍然感受得到背后付出的努力。”

多元的文化在這兒匯聚,交叉碰撞出不一樣的火花。趙德潤不由得想豎起大拇指,“這真的是一座包容性很強的城市。”

文化保護意識 滲入百姓生活

●吳著友(國務院參事室文史業務司三處處長)

每次抵達一個名勝景區,吳著友就迫不及待地將一切帶有雕刻花紋的老物件如開元寺的梁柱、天后宮的石階等拍下來,“這些才是真正的寶貝!”吳著友目不轉睛地盯著精美的石雕花紋說道。

吳著友認為,泉州人保護文物的意識很一致,這種意識早已在無形中滲透到生活工作中。這些名勝景點,留下的已不僅僅是文化。“在這方面,泉州了不得!”

活態文化保護 深入泉州骨髓

●解立(聯合國教科文組織秘書)

“首次到泉州來,雖然城市規模不大,但文化保護傳承做得很到位,令人印象深刻。”解立稱,第一次真正走近這座歷史文化名城,通過這幾天對一些海絲文物景點(洛陽橋、靈山圣墓、清源山老君造像、摩尼草庵等)的實地考察,讓人親身感受到泉州人對文化的熱愛與熱情。

她說,泉州的一些文物遺存,保護得很好,而且能融入現代生活中,比如城南天后宮、摩尼草庵等,這些源自千年的宗教信仰,如今的群眾仍然在朝拜;而在一些北方城市中,文物景點大多與世隔絕,參觀者無非是慕名而來,“購票入內,逛一圈就走,人與文物并沒有互動共融,而這一點在泉州卻恰恰相反。”她覺得,泉州的文物保護,不論是從政府官方層面,還是普通老百姓,都深入骨髓,連一些管理講解員,給來賓作講解時都飽含著深情,“這當中體現出閩南文化、海絲文化的活態性與延續性。”

同時,她還提到在當代一些藝術大師中,祖籍泉州的不少,像蔡國強,“這些人生在泉州,從小受當地文化影響,雖然名揚海內外,也與泉州深厚的文化底蘊密切相關。”

|

|

責任編輯:王超 |