魯迅獨子周海嬰今天凌晨在北京逝世 2011-04-08 08:28? ?來源:中新網 我來說兩句 |

魯迅惟一的兒子周海嬰4月7日凌晨在北京逝世。終其一生,他都在努力走出父親巨大的光環。 |

大河網:周海嬰眼中的魯迅與許廣平

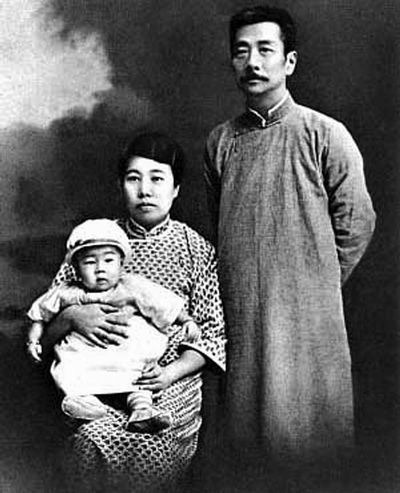

魯迅、許廣平和兒子周海嬰

清癯、瘦高,盡管頭發有些花白,但那標志性的“周氏”之眉卻依然又黑又濃。或許知曉周海嬰身份的每個人在見到他的第一面,都會近乎本能地將這張面孔與深印在腦海里的“魯迅”形象作細細審視與對比。而這樣的目光,實際是76歲的周海嬰一直抗拒甚至厭惡的;但作為魯迅的兒子,在他出生的第一天起,便已注定終生與其如影相隨。

也許是因為學理工科出身,周海嬰總是言語冷靜而用詞謹慎。在提到母親許廣平時,周海嬰仍舊親熱地喊“媽媽”,而在提及父親時,他更多的是用“魯迅”而非“爸爸”。或許潛意識里,他已意識到他與父親的私人空間早已被“公共的魯迅”所占據。

母親告訴我,我是她和父親避孕失敗的產物——母親覺得當時的環境很危險、很不安定,他們自己的生活還很沒保障,將來可能還要顛沛流離,所以一直沒要孩子。母親在1929年生我的時候,已是高齡產婦,拖了很長時間沒生下來,醫生問父親保大人還是保孩子,父親回答是大人,沒想到大人孩子都留了下來。

我的名字是父親給取的,“先取一個名字‘海嬰’吧!‘海嬰’,上海生的孩子,他長大了,愿意用也可以,不愿意用再改再換都可以”。從這一點來看,父親很民主,就是這么一個嬰兒,他也很尊重我將來的自主選擇。

很多人對父親在家庭里究竟是一個什么樣的形象感興趣,其實我小時候并沒感覺到自己的父親跟別人家的有什么不一樣。只記得父親一旦工作,家里一定要保持安靜。四五歲的時候,保姆許媽便帶我到后面玩。那時候上海也不大,房子后面就是農地,魯迅覺得百草園有無限樂趣,而我的天地比百草園大得多,有小蟲子、有野花,這里也是我的樂土。

或許是由于政治需要,很長一段時間,父親的形象都被塑造為“橫眉冷對”,好像不橫眉冷對就不是真正的魯迅、社會需要的魯迅。的確,魯迅是愛憎分明的,但不等于說魯迅沒有普通人的情感,沒有他溫和、慈愛的那一面。我后來也問過叔叔周建人好多次:“你有沒有看見過我爸爸發脾氣的樣子?”他說從來沒有。我又追問,他是不是很激動地跟人家辯論?他告訴我說,他平素就像學校老師一樣,非常和藹地跟人講道理,講不通的時候也就不講了。人家說,魯迅的文章很犀利、嬉笑怒罵皆成文章之類的,但那是筆戰,是和舊社會、舊思想在對抗,必須激烈。過去把魯迅誤導了,應該把魯迅歸還到他自己的真面目。

在我眼里,母親與父親之間的感情包含著兩種:一種是學生對老師的崇敬,還有一種是夫妻之間的愛護、幫助。我母親在她力所能及的范圍內,幫助父親做了很多事情,抄稿、寄信、包裝等等。母親喊父親什么,我不記得了,記憶中也沒有她老遠喊父親的印象,只是有事就走到父親面前,詢問他喝不喝水,或者告之該量體溫了、該吃藥了,是一種自然的平視的狀態。

母親跟父親在一起,從一開始就沒有想要什么名分。他們結合在一起,是很自然的狀態,是愛讓他們在一起。從某種意義上說,名分是保障婦女權利的一種方式,而母親覺得,她的權利不需要婚姻來保障,她覺得沒有這個必要。