東南網(wǎng)6月30日訊(福建日報記者 王文津 黃建平 林小芬)6月2日,杏濱街道三秀社區(qū)中鐵家園小區(qū),一座總面積500多平方米的休閑文化廣場改造正式啟動,它標(biāo)志著杏濱街道今年的共同締造在各社區(qū)全面推進。

杏濱街道是集美區(qū)的一個鎮(zhèn)改街單位,也是杏林臺商投資區(qū)的重點區(qū)域。隨著美麗廈門共同締造的深入開展,杏濱街道主動作為,選擇一個村改居基礎(chǔ)薄弱的前場社區(qū),一個外來人口聚集的新建社區(qū)康城社區(qū),進行試點示范。經(jīng)過一年多的努力,兩個示范點積累了許多共建、共治、共管的成功經(jīng)驗。

今年來,杏濱街道黨工委、辦事處認(rèn)真總結(jié)前場、康城的經(jīng)驗,讓前場、康城的做法在8個社區(qū)推廣,街道黨工委書記李大出、街道辦主任黃勁松認(rèn)為,示范即典型,而典型的力量在于“可復(fù)制”。今年,杏濱街道將推出建設(shè)類、文化類、平安創(chuàng)建類等30多個共同締造項目,全面推進共同締造工作——

位于錦鶴社區(qū)的杏北新城錦園居住小區(qū)居民今年將更便利舒適了。原本,小區(qū)大門入口處進出的車輛和居民交叉混行,存在嚴(yán)重安全隱患,為了保障進出安全,街道擬對入口處進行改造,實行機動車與進出行人分流。另外,轄區(qū)設(shè)置的舊物交換室,集中回收居民家中閑置的物品,通過發(fā)布各類相關(guān)信息,實現(xiàn)居民間舊物交換,變廢為寶。同時,為了美化環(huán)境,將晾衣區(qū)設(shè)置在小區(qū)空地,小區(qū)每個重要路口及顯眼的地方專門設(shè)置用于張貼通知通告的發(fā)布欄,小區(qū)的窨井蓋也將進行修復(fù)和彩繪涂鴉。

西濱社區(qū)的老年人今年也將享受到共同締造的成果。山后張戲臺將翻建為老年活動中心,屆時將有400平方米的空間讓老年人們休閑娛樂、泡茶聊天。另外,舊籃球場也會改為室內(nèi)老年活動室,用地面積達700平方米。

同時,三秀社區(qū)中鐵時代家園配套設(shè)施提升正全面展開,街道擬投資99.5萬元擴建小區(qū)兒童游樂園增設(shè)游樂設(shè)施以及樓房圍墻文化宣傳長廊等。同樣,街道還將投入同等資金對康城一里小區(qū)噴水池進行改造,提升為一個活動小廣場,并對綠化進行增補,在小區(qū)內(nèi)綠化區(qū)制作木格柵圍欄,整個小區(qū)充滿文藝小清新格調(diào)。此外,日東電廠生活小區(qū)、馬鑾公寓、日東路生活小區(qū)等也都將進行墻體立面提升改造和全面綠化美化。

一場“共同締造在杏濱”的活動正全面展開。

??? 前場之變

前場社區(qū)沿廈深、福廈、龍廈三條高鐵動車線建起6座社區(qū)文化公園,大大改善生態(tài)環(huán)境。 王文津 攝

家住杏濱街道前場社區(qū)官林頭社的林秀云,是本村人,從小在前場長大,2003年廈大畢業(yè)后在島內(nèi)一家企業(yè)上班。后來她參加杏濱街道社區(qū)工作者招聘考試,成為前場社區(qū)一名辦事員。是什么力量讓她“孔雀西北飛”,從島內(nèi)飛到島外?“是新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展,家鄉(xiāng)的變化。”林秀云深情地說。

前場社區(qū)位于杏濱街道西北部,總面積4.38平方公里,常住人口4838人,外來人口卻達22189人,前場社區(qū)轄有官林頭、市尾、市頭、石厝、柿樹、前場等7個自然村。隨著新農(nóng)村建設(shè)和美麗廈門共同締造活動的深入開展,在廈門市委政法委和集美區(qū)委區(qū)政府的幫助下,經(jīng)過幾年的努力,前場社區(qū)實現(xiàn)了美麗“蛻變”,成為美麗廈門的“島外版本”。

大手筆規(guī)劃 后來者居上

10多年前,廈門市掀起了第一輪新農(nóng)村建設(shè)熱潮。杏濱街道前場社區(qū)由于整體規(guī)劃拆遷建設(shè)島外物流園區(qū),因而被排除在新農(nóng)村建設(shè)名單之外。同時由于鷹廈鐵路、廈深鐵路、海翔大道等幾條交通要道貫穿前場,村莊被分割得七零八落。歷史遺留問題并存的情況,令村改居的前場社區(qū)多年來一直是臟亂差的典型。

像這樣一個島外農(nóng)村,共同締造怎么開展,新農(nóng)村建設(shè)又如何進行?廈門市委常委、政法委書記詹滄洲掛鉤前場社區(qū)后,深感到這是一個歷史欠賬,有責(zé)任幫助償還。

大手筆規(guī)劃,才能讓后來者趕上!市委政法委和集美區(qū)委、區(qū)政府共同提出了思路,并成立由集美區(qū)發(fā)改局、建設(shè)局、規(guī)劃局、土地、農(nóng)辦等部門20多人組成的工作組進駐前場,進行基礎(chǔ)設(shè)施完善,整治村容村貌。“大大小小100多個項目,其中包括道路拓寬、污水排放、自來水改造、池塘整治、路燈安裝、公交進村、學(xué)校建設(shè)等。”原區(qū)發(fā)改局負責(zé)項目工作的黃云騰告訴記者,規(guī)劃總投入約9600多萬元,這些項目經(jīng)2年的努力目前已大部分完工。在前場社區(qū),負責(zé)建設(shè)的一位村干部像數(shù)家珍一般告訴記者:“這是新建的環(huán)村大道,這是新落成的自來水工程,這是在建的村莊污水處理站、老人活動中心、村莊衛(wèi)生清潔樓等23項基礎(chǔ)設(shè)施和保障體系項目……”

心系民生,共謀發(fā)展。市委常委、政法委書記詹滄洲先后10多次來到前場社區(qū),協(xié)調(diào)解決社區(qū)發(fā)展中遇到的問題。集美區(qū)委書記李輝躍、區(qū)長黃曉舟多次來到前場召開專題會議,考察建設(shè)進度,現(xiàn)場修訂以獎代補方案,解決共同締造中的難題。

經(jīng)過市、區(qū)、街道和社區(qū)的共同努力,前場社區(qū)發(fā)生了巨大的變化,一躍成為福建省村莊整治的先進示范典型。

大項目推進 舊貌換新顏

走進前場社區(qū),昔日狹窄泥濘的土路成了平坦的環(huán)村大道,污水塘變身村莊人工湖,垃圾場建成了小公園,三步一塊綠地,五步一個花圃,“大公園套著小公園,出門就見綠,太舒服了。”看著煥然一新的前場,池塘邊納涼的老人們喜笑顏開。

老人們介紹,村里有兩個小池塘,多年來無人打理,池里垃圾漂浮,蚊蠅滋生,村民路過都掩鼻而行。但是現(xiàn)在,這里已經(jīng)改建成了人工湖公園,不但湖邊綠樹成蔭草地成片,還修建了人行道、健身路徑、老人活動場所,安裝了座椅供人休憩,成為村里人休閑散步的好去處。

鐵路對面的垃圾堆也不見了,曾經(jīng)的臟臭廢地,變身成為美麗的村莊花園,既是高鐵沿線亮麗的風(fēng)景,更是附近居民休閑的好去處。公園沒有圍墻,最近的地方距離居民的住宅只隔著一條馬路,村民們在家門口就能望見。每天黃昏到村莊公園漫步的人與日俱增。

在村口,一群小學(xué)生正一邊跳皮筋,一邊唱著兒歌,一旁停著兩輛公交車。“這是送我們?nèi)ド蠈W(xué)的專車,全村的學(xué)生都坐它,不用錢。”前場社區(qū)的周佳穎在康城小學(xué)就讀,從二年級開始,她就天天乘專車上小學(xué),一天4趟,方便安全。不僅學(xué)生上學(xué)有專車接送,連公交車也開進村子了。

不僅如此,區(qū)街還投入700多萬元為村莊所有道路安裝路燈;投入2000萬元改造自來水,抄表到戶;一次性投入300萬元,購置了20多輛三輪垃圾車,3000多個垃圾桶,組建了一支70多人的環(huán)衛(wèi)隊伍。

市尾社是前場社區(qū)的一個自然社,比鄰臺企正新輪胎。去年來,市尾社在共同締造中依托人文環(huán)境和自然遺產(chǎn),探索自治模式,積極發(fā)動群眾參與,完善基礎(chǔ)設(shè)施,打造出了“宜居新古社”。

來到市尾,首先映入眼簾的是一座古香古色的牌坊,磚石壘砌的仿古建筑。一面刻著“市尾”,另一面刻著“太原”。市尾社鄉(xiāng)賢理事會王明興說,這些牌坊、宗祠、古厝、街道、店面都變樣了。據(jù)了解,市尾社共有祖祠、祠堂、庵等9處古建筑,這些古建筑通過共同締造,修舊如舊。目前前場社區(qū)還成立一支由17人組成的碟子說唱隊和一支由12人組成的荷葉說唱曲藝隊,結(jié)合時代元素進行創(chuàng)新,創(chuàng)作出十八大宣傳曲目“光輝照路喜人心”、共同締造宣傳曲目“美麗廈門共同締造創(chuàng)輝煌”和陳嘉庚精神宣傳曲目等一批文化產(chǎn)品。

大力發(fā)動宣傳 全民參與共同締造

美麗前場是我家,美麗家園靠大家。前場社區(qū)的共同締造得到群眾的全力支持,路修到哪里,公園就建到哪里,群眾就支持到哪里。官林頭社區(qū)70多歲的林寶盛老人就是其中一個。

在官林頭社的路邊,林寶盛老夫婦種著一塊100平方米左右的花生地。看著花生地旁的道路寬闊了、平整了,老兩口打心眼里高興:共同締造真好!想著年紀(jì)大了,老人干脆把花生地讓出來,讓村里建公園,周邊村民可以聊天打牌,路人可以歇腳休息。說干就干,老人讓出了花生菜地。不久花生地變身小公園。與老人一樣,另一個村民見狀也主動將家門前的一塊三角地讓出來給村里共同締造項目做綠化帶。

在前場社區(qū)辦事大廳,一位老人手里捏著一份感謝信。這位叫許金火的老人要感謝的是官林頭社的林招順和林愛民先生,他們兩人創(chuàng)業(yè)經(jīng)商不忘家鄉(xiāng)父老,每年重陽節(jié)都為全社的老人送去慰問金,捐助貧困學(xué)生,熱心為村民解決困難。為此,官林頭社老年學(xué)校分校師生特意為此舉辦了一場文藝晚會。據(jù)了解,共同締造活動,僅市尾社的宗祠古厝改造村民就捐資40多萬元,真正實現(xiàn)美麗家園靠大家的目標(biāo)。

康城社區(qū)里的東北秧歌舞。 王文津攝

每到周末,康城社區(qū)瑜伽培訓(xùn)室人頭攢動。 王文津攝

締造開先河,粵閩啟征程;

天涯若比鄰,肝膽寫忠誠;

南陌東阡忙,民眾互助興;

豆棚和瓜架,齊心話豐登;

兩岸架長虹,美麗伴君行。

凡事勤溝通,鄉(xiāng)親最坦誠;

同胞座上賓,濃茶細細品;

談?wù)劷瘘c子,理理致富經(jīng);

家家是鄉(xiāng)賢,戶戶智多星;

黨來當(dāng)舵手,領(lǐng)航是民情。

三方攜起手,四共促轉(zhuǎn)型;

多元講融合,同駐兄弟情;

迎著困難上,甘愿做愚公;

群策又群力,美化新環(huán)境;

共建好家園,處處見赤誠。

愛心建超市,事事有人領(lǐng);

認(rèn)養(yǎng)又認(rèn)捐,爭當(dāng)主人翁;

不再分彼此,自律結(jié)聯(lián)盟;

管家為大家,權(quán)責(zé)結(jié)伴行;

共管心所屬,刻刻有溫情。

村規(guī)有標(biāo)準(zhǔn),鄉(xiāng)約大家評;

賬單曬一曬,心知肚里明;

莫做假大空,民心是天平;

以獎代補助,開明又公正;

共評民做主,一切為民生。

天道酬人勤,窗明幾又凈;

房前屋后美,真心滿笑容;

天高精神爽,禮讓少紛爭;

遠親與近鄰,相處樂融融;

四海聚英才,共享天地情。

鷺飛梅花艷,締造在行動;

美麗靠大家,愛拼才會贏;

兩岸惹望眼,同胞念成功;

兄弟煮美酒,邀君論英雄;

談笑青云間,鼓浪萬家情。

海上絲綢路,締造要遠征;

鷺島譜新曲,創(chuàng)業(yè)闊步行;

自古客家親,華夏炎黃情;

金鳳舞十方,東方巨龍騰;

啟明九天星,圓我中國夢。

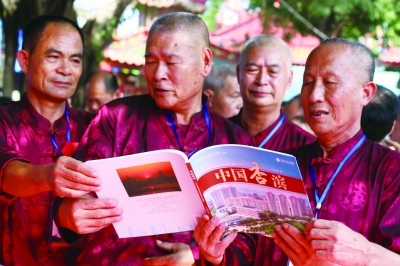

杏濱街道與中國文化出版社、廈門文津傳媒共同打造地方文獻《中國杏濱》畫冊。杏濱有應(yīng)宮文化節(jié)上,兩岸宗親競相爭閱。 王文津 攝

這塊綠地是由一樓居民候正芳認(rèn)養(yǎng)的。在6月25日的調(diào)研中,省委常委、廈門市委書記王蒙徽,對康城社區(qū)共同締造工作給予充分肯定。 王文津攝

今年76歲的老孫是老杏林電廠退休職工,地道北京人。因為長期在廈門工作,就在杏北新城的康城二里買了房。愛好音樂的他,一把民族樂器“巴烏”總是不離手。開展共同締造以來,老孫熱心社區(qū)藝術(shù)團,把小區(qū)門口的小公園變成了居民休閑娛樂的大廣場。

與老孫一樣,來自東北的張繼奎今年剛滿60歲,由于女兒女婿在灌口大金龍客車工作,房子也買在康城二里,因而加入了廈門人的行列。老張擅長跳東北秧歌舞,聽說社區(qū)要成立秧歌隊,他第一個報名。秧歌隊全是大媽,于是他成了秧歌隊的“黨代表”。

在杏濱街道康城社區(qū),像老孫、老張這樣加入廈門人行列的外來人員達95%。面對這樣一個外來人員聚居的新建社區(qū),共同締造怎么造?在集美區(qū)委區(qū)政府和杏濱街道黨工委、辦事處的重視下,康城社區(qū)以“和樂”為主題,致力于打造美麗、溫馨包容、鄰里和諧、幸福快樂的新家園。

6月25日,省委常委、廈門市委書記王蒙徽,在集美區(qū)委書記李輝躍、區(qū)長黃曉舟陪同下,來到康城社區(qū)調(diào)研,對康城社區(qū)共同締造工作給予充分肯定。

五湖四海一家親

康城社區(qū)成立于2012年4月,是杏濱街道在杏北新城新建的一個小社區(qū),轄區(qū)面積1.96平方公里,有4個生活小區(qū),總?cè)丝?.2萬多人,轄區(qū)有規(guī)模以上工商企業(yè)260多家。

作為成立僅2年多的新興城市社區(qū),由于居民大多來自五湖四海,彼此之間沒有原住民那種天然的血緣親情,也沒有幾十年老街坊的深厚交情。如何讓大家排除陌生感和距離感,以主人翁的姿態(tài)積極投入社區(qū)共建?

杏濱街道黨工委書記李大出、街道辦主任黃勁松告訴記者,他們最為注重的就是培育居民的共同參與意識、責(zé)任意識和義務(wù)觀念,成立居民理事會,發(fā)起“美麗廈門共同締造我來做什么?”活動,動員示范點小區(qū)居民積極投入。“一開始,都是大媽們最積極,后來大媽又帶動她們的老伴、子女、孫子孫女,很快,居民們就相互熟悉起來。”李大出、黃勁松如是說。

為了激發(fā)居民共議社區(qū)事務(wù)的積極性,康城社區(qū)成立了居民理事會并多次召開成員大會,分發(fā)680多份倡議書,擬定小區(qū)美麗締造具體實施方案,廣泛征求居民意見,共收集600多條意見和建議,其中不少成為改進社區(qū)建設(shè)的好點子。將“和樂”作為社區(qū)實踐美麗廈門共同締造的具體主題,賦予“鄰里和諧,幸福快樂”的含義,這是居民的建議,也是大家的共同行動。

每天早上7點半,家住康城二里的盧昌堯老人都會準(zhǔn)時和社區(qū)義務(wù)巡邏隊的隊友們一起在小區(qū)及周邊展開巡邏,協(xié)助物業(yè)管理小區(qū)的治安和環(huán)境衛(wèi)生。

今年71歲的盧昌堯,從龍巖老家跟隨兒子來康城居住已近4年。今年8月,他聽說社區(qū)要組建義務(wù)巡邏隊,第一時間報名參加,他說為社區(qū)出力就是為自己出力,能讓小區(qū)的治安和公共設(shè)施維護得更好,他很高興。

正在上小學(xué)的伍佳文小朋友,也在父母的支持下認(rèn)養(yǎng)了一塊社區(qū)綠地,來自三明的這一家三口定期為認(rèn)養(yǎng)的綠地澆水、施肥、清掃垃圾。在康城二里,像這樣被認(rèn)養(yǎng)的公共綠地共有27塊,此外,還有15個樓道和2個活動場所被認(rèn)管。

此外,居民們還積極加入社區(qū)義工隊和文明哨子隊,定期上門關(guān)心弱勢群體生活,為居民子女上下學(xué)的交通安全保駕護航;住戶們還捐資建設(shè)并自發(fā)管理居民活動之家,豐富鄰里之間的業(yè)余生活;端午節(jié),居委會組織居民一同包粽子,打破“對門不相識”的城市化尷尬,變“生人社會”為“熟人社會”,使來自五湖四海的外來人員共同融入社區(qū)大家庭。

構(gòu)建互助鄰里圈

今年4月19日下午,全市首個“鄰里青年匯”試點暨集美區(qū)大學(xué)生志愿服務(wù)驛站在康城社區(qū)正式成立。這個由社區(qū)和青年群眾自發(fā)成立的“共謀共建共管共評共享”活動平臺和區(qū)域性青年組織,旨在通過科學(xué)統(tǒng)籌市、區(qū)、鎮(zhèn)(街)、村(居)四級資源,匯聚青年志愿者、青年文明號、青年社會組織等多元青年力量投身社區(qū)共同締造。

5月30日,人文新風(fēng)志愿服務(wù)進社區(qū)活動在康城社區(qū)舉行。當(dāng)天一大早,來自集美大學(xué)、華僑大學(xué)的大學(xué)生志愿者和社會志愿者與社區(qū)小朋友參加“大手拉小手,歡樂伴我行”聯(lián)歡活動,不僅幫助 “外來娃”更好地融入廈門、融入集美,志愿者和社工還針對不同對象開展義務(wù)幫教、為老服務(wù)等不同形式和內(nèi)容的志愿服務(wù)活動,如定期上門理發(fā)、關(guān)心貧困戶情況、陪老人聊天及對重病戶精神開導(dǎo)等。6月25日,省委常委、廈門市委書記王蒙徽,在集美區(qū)委書記李輝躍、區(qū)長黃曉舟陪同下來到康城社區(qū),對“鄰里青年匯”的作為給予高度評價,他要求將青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)結(jié)合起來,成為青年創(chuàng)業(yè)的指導(dǎo)中心。

一個互助的鄰里圈,一個共享的和樂家園!康城社區(qū)建立共同締造網(wǎng)絡(luò),成立了由轄區(qū)黨員、在職黨團員和熱心于社區(qū)發(fā)展的居民組成了12支各類志愿者隊伍。社區(qū)居委會還針對轄區(qū)居民多為上班族的特點,實行錯時上班制,并設(shè)立了“黨員延時服務(wù)崗”,受到群眾的歡迎。

打造人文社區(qū)家園

“今天起,我就可以在家門口借書還書,不用再花一兩個小時去島內(nèi)的市圖書館了。”集美區(qū)少兒圖書館康城社區(qū)分館在杏林街道康城社區(qū)文化活動中心掛牌成立的時候,家住在大學(xué)康城的八旬老人劉海泉第一個享受到圖書館聯(lián)網(wǎng)的便捷服務(wù)。他一個月前在廈門市圖書館借來的兩本書直接在社區(qū)活動室歸還,今后可以直接在家門口的活動室借書還書,一卡通用,無需辦理任何手續(xù)。

“分館可以直接借閱區(qū)圖書館的所有書籍,區(qū)圖書館沒有的書籍,讀者也可提前預(yù)約借閱市圖書館書籍。”康城社區(qū)與區(qū)少兒圖書館共建,成立了基層圖書室,同時并入到‘廈門市公共圖書館服務(wù)聯(lián)合體’統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)管理平臺,實現(xiàn)區(qū)各級公共圖書館(室)之間大流通服務(wù),群眾就近借還圖書更為方便了。

走進康城社區(qū),無處不在的文化娛樂活動讓人們感受到人文社區(qū)之美,棋牌室、教育培訓(xùn)室、乒乓球室、臺球室、書畫室、聲樂培訓(xùn)室、體育健身室、多功能活動廳等,這些文化設(shè)施全部對居民免費開放。為了進一步挖掘小區(qū)內(nèi)的書法繪畫能人,社區(qū)將雜物堆積的架空層改造為書畫作品展區(qū),舉辦“和樂康城,你我共締造”為主題書畫作品展,共征集書法作品23張,繪畫201張,最終評選出了百幅作品進行展覽。美哉,康城!

|

|

責(zé)任編輯:金婷 |