“孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪”。蓑衣,這種“穿”越千年、逐漸遠(yuǎn)去的“雨衣”,如今卻煥發(fā)新的生機。春雨霏霏時,記者尋訪“蓑衣之鄉(xiāng)”,聽蓑衣制作手工老藝人話今昔——

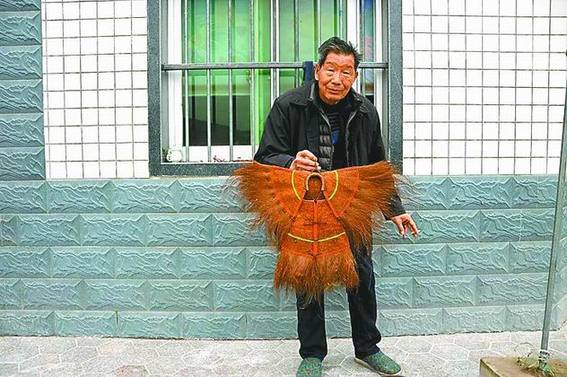

圖為范益平老人展示新制作的微型蓑衣。

三月天,小孩臉,說變就變。上周還陽光明媚,氣溫一路“高歌”,首次突破30℃大關(guān)。這周雨水就協(xié)同雷公電母風(fēng)婆一同前來。3月29日,風(fēng)聲雨聲雷聲陣陣。下雨的天氣,讓人想起以前的蓑衣。

蓑衣曾經(jīng)是農(nóng)家必備的“雨衣”。每逢春雨霏霏,農(nóng)民披蓑而作,不誤農(nóng)時;漁家戴蓑蕩舟,漁歌不息。現(xiàn)在,蓑衣幾乎已經(jīng)絕跡。我?guī)捉?jīng)打聽了解到,涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)的霞溪村和前埔村過去是聞名遐邇的“蓑衣之鄉(xiāng)”,當(dāng)?shù)貧v代制作蓑衣,產(chǎn)品曾銷往全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn),還銷到福清、永泰、惠安等地區(qū)。如今,“蓑衣之鄉(xiāng)”還生產(chǎn)蓑衣嗎?能否找到往日的蓑衣師傅?這天,我決定前往探訪。

來到莊邊鎮(zhèn)前埔村,村民告訴我,棕樹上的棕片是制作蓑衣的全部用材。莊邊鎮(zhèn)之所以成為閩中蓑衣主要生產(chǎn)基地,是因為地處山區(qū),有高海拔的山頂,能盛產(chǎn)棕樹。當(dāng)?shù)赜芯渌自挘骸耙磺ё兀圆豢铡!币虼耍≡谏巾數(shù)霓r(nóng)戶房前屋后都栽種棕樹。每到冬季,村民便上山采割棕片。棕片每年采割一次,一株棕每次可采集10多張棕片。

采訪中,前埔村村民還告訴我,今年74歲的范益平是“蓑衣之鄉(xiāng)”最出名的蓑衣師傅。他從15歲開始學(xué)做蓑衣,如今從事這手藝已50多年,制作的蓑衣精細(xì)均勻,總是“搶手貨”,會比別人貴上幾元錢。

在村民帶路下,我找到范益平家。范益平老人正在制作微型蓑衣。他介紹說,蓑衣分精細(xì)與粗次兩種。粗次蓑衣俗稱“市蓑”,只用50張棕片制成,而把少量的棕片兩邊較粗硬的棕骨撕成條狀,替代部分棕片,鋪夾其中。可以說,這是師傅偷工減料制成的。像這樣的蓑衣,只需三天就可完成一件。而精細(xì)蓑衣俗稱“好蓑”,要選用較好的棕片,需用100張棕片,不用棕骨,縫線細(xì)而密,講究花邊,還會繡上花紋、主人的名字或時間等。上好的蓑衣要求整體平直流暢,不能凹凸不平。如果上下裙搭配和諧,那就是一件精美的工藝品。這種蓑衣堅固耐韌,穿上十余年沒有問題,但要提前預(yù)訂,師傅完成制作要一周以上時間。

|

|

責(zé)任編輯:卓志沐 |

- 2012-07-27漳州蓑衣"博物館":瞅瞅"作坊"里小人物的大情懷

- 2011-09-14德化8米長蓑衣30多萬針縫制 將申報吉尼斯紀(jì)錄