懷安芋原驛古渡,這是懷安惟一保存下來的接官道。

閩江邊,懷安窯附近的渡口,是唐朝后期海上絲綢之路的交通樞紐之一。曾經參與懷安窯發掘和中日學者聯合考證的中國文物學會副會長、省文物局原局長鄭國珍,12日在接受記者采訪時說:“在海上絲綢之路中,懷安窯是世界公認的遺址點之一,它代表了南朝至唐五代這段獨特的時代鏈接,具有唯一性和不可替代性。”

日本“越窯系粗制品”產地在福州

1992年的一天,福建博物館,日本學者山崎一雄、森本朝子、田中克子正在參觀考察。展柜里的幾件唐代瓷器,讓他們欣喜若狂、如獲至寶。

原來,從上世紀30年代開始,日本北九州地區的博多遺址、太宰府遺址、福岡市鴻儒館遺址,陸續出土了一批中國青瓷。它們的產地始終是個謎,雖然與浙江越窯的瓷器很像,但胎質完全不同,瓷土中的石英含量很高,學者們只好暫且將它們命名為“越窯系粗制品”。

福建博物館內陳列的唐代瓷器,來自1982年對福州懷安窯的一次發掘。它們與日本的這批“越窯系粗制品”極為相似,這個發現引起了日本專家的極大興趣。中日學者經過共同研究考證,一致認定,“越窯系粗制品”中的大部分產自唐、五代時期的福州懷安窯。

不僅在日本,泰國、文萊、越南等國及海域沉船中也相繼發現了福州懷安窯燒制的瓷器。懷安窯不僅見證了唐、五代時期福州與亞洲周邊國家的海洋貿易,更為福州海上絲綢之路增添了有力佐證。

32年前的一次搶救性發掘

過洪山橋,經上下店路,順著閩江,往西北方向繼續前行,穿過淮安大橋,在三環輔道旁的淮安村,記者找到了有1500年歷史的懷安古窯址。

隨著城市發展,多數淮安村民都已在幾年前外遷。古窯址周邊,除了在建項目和幾座古厝,已鮮有人煙。山腳的芭蕉樹下,兩塊文物保護碑格外醒目,一塊是“福州市郊區文物保護單位”碑,一塊是“福建省省級文物保護單位”碑。

在現場進行考古調查的福州市考古隊隊員告訴記者,懷安古窯址主要分布在石岊山南端,包括后門山堆積區、翁墓山堆積區和石岊山—頂坪嶺堆積區,分布面積達8萬多平方米。先人之所以在這里燒窯,主要因為交通方便、瓷土豐富、靠近閩江取水方便。此外,山坡為建造龍窯提供了得天獨厚的地理條件。

這么大的遺址是如何被發現,并保存至今的呢?鄭國珍介紹,1959年,時任福建博物館副館長的林釗,在一次文物普查中發現了懷安古窯址。1982年夏天,一戶農家在蓋房時,在房基后頭發現了文物。鄭國珍趕到現場后發現,懷安窯的窯爐和一些瓷片堆積物已經裸露出來。他與時任福建博物館考古部主任的曾凡一起參與了這次搶救性的考古發掘。

懷安窯遺址

懷安窯鼎盛期持續了200多年

曾凡是研究福建陶瓷的老專家,他和鄭國珍兩人在這里一挖就是半年。雖然發掘的面積不大,只有74平方米,但收獲頗豐,發現了南朝和唐代兩個沒有迭壓關系的堆積層。鄭國珍說:“我們分別找到了刻有‘大同三年’(南朝梁,537年)字樣的墊柱殘片和一塊刻有‘貞元’(唐德宗,785年至805年)字樣的墊柱片,確定了窯址的分期和斷代。”這次發掘說明,懷安窯燒造的鼎盛期持續了200多年。

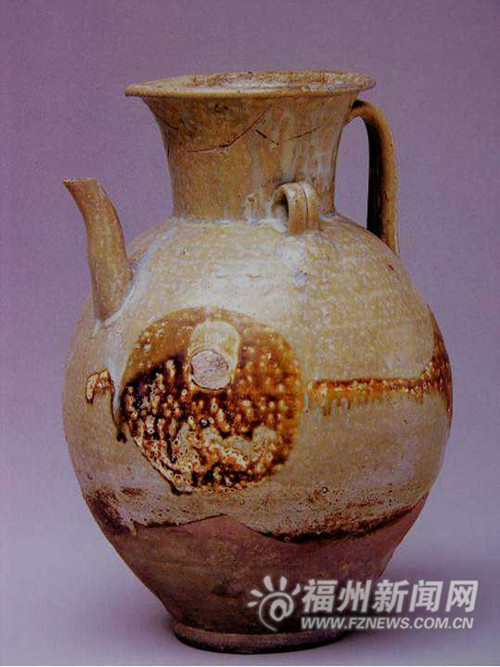

據介紹,此次出土的物品有1.5萬余件,其中窯具占三分之二,器物占三分一。出土的南朝器物中,有盤、杯、碗、茶盞、菜壇、罐等日常生活用具,也有多足硯等文具,還有鐎斗、火盆等隨葬明器。唐代堆積層位于南朝堆積層南面約5米,包括一處斜坡式龍窯窯床遺跡,出土的器物除繼承南朝遺制外,還有長流注子、瓜棱形注子、五谷小罐、陶俑、獅子等。

在此后的一二十年里,日本、泰國、文萊、越南等地都出土了福州懷安窯的陶瓷器。這些發現驗證了公元9至10世紀福州港以懷安窯產品輸出,搭建起一條古代連接東北亞、東南亞的海上絲綢(瓷器)之路。

從1993年至今,市考古隊對懷安窯址及周邊地區的古建筑、古墓葬等進行了多次文物調查,摸清了窯址的分布范圍。據介紹,窯址遺跡整體保存較好。

自1982年小面積的搶救性發掘后,文物部門未再對懷安窯進行大規模的發掘。對此,鄭國珍解釋道:“隨著時代的發展,信息采集、文物出土保護、遺址復原等方面的技術在不斷進步,我們希望把這片寶貴的遺址,留待后人更好地保護、鉆研。”

懷安窯址出土--青釉褐彩執壺

瓷器從古渡口上船遠航

唐代后期,吐蕃興起,占領了河西走廊,切斷了東西方的陸上交流。陸上絲綢之路幾乎走不通了,許多貿易由此轉到了水路,福州、揚州等港口便承擔起了海上絲綢之路的重任。

懷安窯附近的渡口,也逐漸成為其中的交通樞紐之一。這里地處閩江分水處,江面開闊,是元代以前海外貨物與閩江上下游貨物經福州轉運的重要碼頭。鄭國珍介紹,當時,閩江上游大量的物產順流而下,停泊在懷安渡口,有的轉運到福州城里,有的從這里再轉運到海外。同時,海外和閩江下游的東西,如海產品、鹽等,也通過這個水路通道,運進福州,甚至運抵閩江上游。

在懷安窯旁,至今還有一座古碼頭與一條古接官道,與南面的縣衙遙遙相望。記者在古接官道看到,與閩江水相接的幾塊長條石上,百余條橫線鑿槽清晰可見。考古隊員告訴記者,這些鑿槽主要起到防滑作用,方便人們上下船。官道旁還發現了用于拴繩、方便船舶停靠的石槽。據調查,鋪就古接官道的條石材質、年代各不相同,可推斷歷年來官道經過了多次修繕。而在1000多年前,懷安窯燒制的瓷器,就是從官道相接的渡口,裝上船只,運送外洋。渡口的繁華景象往后持續了數百年。明朝王應山在《閩都記》中記載:“在石岊江頭。南行以輿,北以舟。皇華使節往來絡繹。”說的就是這里的盛況。

懷安窯瓷器的外銷得益于便利的水上交通,但貿易的興盛,也在一定程度上加速了懷安窯的廢燒。鄭國珍介紹,懷安窯廢燒的原因主要有兩個:一是周邊的瓷土用得差不多了;二是當地經濟發達,人們收入增多,可以不用再通過燒窯來謀生,很多人轉做商貿,報酬比燒窯豐厚得多。

周邊遺跡有望建設遺址公園

在懷安古窯址旁,還散落著懷安縣衙、五帝廟、相公廟、臨水宮等幾處古跡。記者了解到,相關部門計劃串聯這些遺跡,建設遺址公園。目前,臨水宮已修繕完畢,五帝廟的修復也接近尾聲。

鄭國珍認為,建設遺址公園有益于懷安古窯址的長遠保護。他建議,可以借助3D、4D技術,通過光影幕墻,搭建可以“時空穿越”的博物館,讓人們對古跡有更直觀的感受,還可以開發與遺址相關的文化衍生品,發展文化創意產業。

鄭國珍說:“在整條海上絲綢之路中,泉州是宋元時期的代表,漳州是明清時期的代表。而福州是南朝到唐五代時期的代表,是源頭。因而,保護好懷安古窯址至關重要。”

|

|

責任編輯:金婷 |

- 2014-05-12泉州南音:隨“海絲”漂洋過海的唐宋音樂遺響

- 2014-05-04福州曾是全國絲綢紡織中心 系“海絲”重要始發港

- 2013-12-20泉州絲綢畫法國連軸展 巴黎大皇宮展示海絲文化

- 2013-10-29蟳埔“蚵殼厝”僅剩60多棟 挽住那抹海絲遺韻

- 2013-01-31政協委員建議泉州突出“海絲”優勢 發展旅游文化